在卡盟刷交易成功却未见货的现象中,核心问题直指电商生态中的信任危机与操作漏洞。这一现象不仅暴露了平台风控机制的薄弱环节,更折射出虚拟商品交易中普遍存在的欺诈风险。卡盟平台作为虚拟卡、礼品卡等数字商品的交易枢纽,其刷交易行为本意可能在于提升销量或信誉,但当交易显示成功而买家未收到货物时,便演变为严重的纠纷源头。深入剖析这一现象,需从概念本质、成因机制、现实影响及应对策略展开,以揭示其背后的系统性挑战。

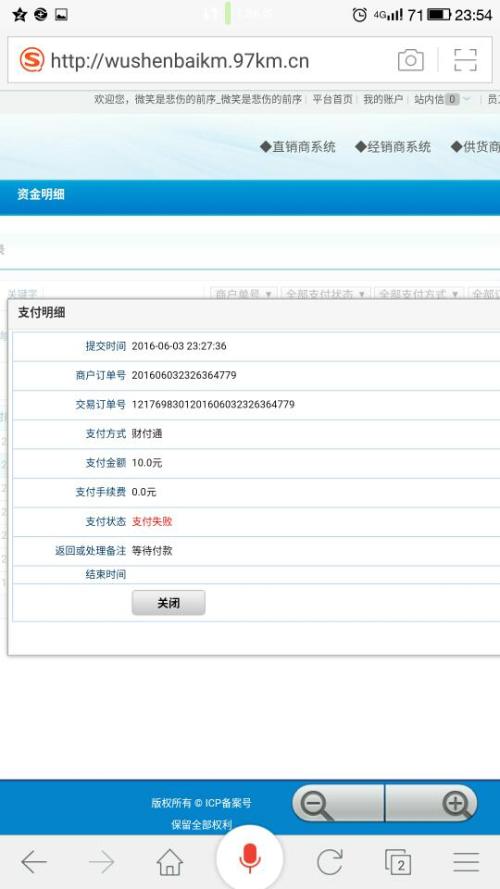

卡盟平台本质上是一种专注于虚拟商品交易的在线市场,用户通过刷交易操作(即刷单行为)来模拟真实交易流程,旨在优化店铺排名或吸引流量。然而,当刷交易成功却未见货时,问题往往源于多重因素交织。首先,平台技术漏洞是常见诱因。卡盟系统在处理交易时,可能因代码缺陷或服务器延迟,导致交易状态误判为“成功”,但实际货物分发未完成。例如,虚拟卡密钥的生成与传输环节若缺乏实时校验,便可能造成买家账户显示交易完成,却未收到卡号或密码。其次,欺诈行为是另一关键驱动。部分卖家利用刷交易机制进行虚假宣传,通过刷单制造高销量假象,实际却不发货或发送无效商品。这种操作在卡盟环境中尤为猖獗,因为虚拟商品的不可追溯性为欺诈提供了温床。此外,用户操作失误或信息不对称也可能加剧问题,如买家未正确填写接收信息,或平台对交易流程的透明度不足,导致误解。

这一现象的负面影响深远,波及买家、卖家及整个电商生态。对买家而言,交易成功却未见货直接造成经济损失和心理挫败,尤其在卡盟涉及高价值虚拟商品时,损失可能更为显著。同时,它削弱了用户对平台的信任,长期看可能导致用户流失。对卖家而言,若无意卷入此类纠纷(如因技术问题),品牌声誉将受损;若主动欺诈,则面临法律风险和平台封禁。更广泛地,卡盟刷交易问题折射出电商行业的系统性风险:它破坏了公平竞争环境,助长“劣币驱逐良币”的恶性循环,使诚信卖家难以立足。同时,它挑战了监管框架的有效性,因为虚拟商品交易的跨境性和匿名性增加了执法难度。从趋势看,随着电商数字化加速,卡盟等平台的刷交易欺诈正呈现技术化、规模化特征,例如利用自动化脚本批量刷单,或通过加密货币洗钱,进一步放大了风险。

解决卡盟刷交易成功却未见货的问题,需从技术、监管和用户教育三管齐下。技术层面,平台应强化风控系统,引入实时交易监控和AI异常检测,如通过区块链技术确保交易记录不可篡改,或实施多因素验证机制(如短信确认)以减少误判。监管层面,政府需完善电商法规,明确虚拟商品交易的责任归属,并推动跨部门协作打击欺诈,例如建立黑名单共享机制。用户教育同样关键,平台应提供清晰的交易指南,帮助买家识别风险信号(如异常低价商品),并鼓励及时举报可疑行为。这些措施的综合实施,不仅能缓解当前问题,更能提升整个电商生态的韧性和可信度。

卡盟刷交易成功却未见货的现象,本质是数字时代信任缺失的缩影。它警示我们,在追求便捷交易的同时,必须筑牢安全防线。通过技术创新、严格监管和用户赋能,方能将这一挑战转化为行业进步的契机,最终构建一个更透明、更可靠的电商未来。