在短视频内容生态中,“内涵段子刷赞挂”始终是一个充满争议的话题——看似能快速拉升点赞数据、突破流量瓶颈的操作,是否真能为创作者带来实质性价值?当创作者在“数据焦虑”与“内容初心”间摇摆时,我们需要剥离表象,从算法逻辑、用户行为、平台规则等多个维度,剖析这种操作的真实效果与潜在代价。

“内涵段子刷赞挂”的操作逻辑,本质是数据造假与算法博弈的产物。所谓“刷赞”,即通过第三方服务或技术手段,模拟真实用户行为为目标内容批量点赞;“挂”则可能指将点赞数据与其他指标(如播放量、评论量)捆绑,形成“虚假繁荣”的数据矩阵。这类服务通常以“快速起号”“流量爆破”为卖点,吸引急于破圈的创作者。然而,从算法机制看,平台推荐系统早已不是单纯依赖点赞数的“傻瓜式”逻辑。抖音、快手等平台的算法核心是“用户兴趣匹配度”,完播率、互动深度、转发分享等行为权重远高于点赞数。当刷赞带来的点赞量与完播率、评论率等数据严重失衡时,算法会判定为“异常数据”,反而可能降低内容推荐权重。就像一场虚假的“人气表演”,点赞数据再高,若缺乏真实用户的停留与互动,终究只是自娱自乐。

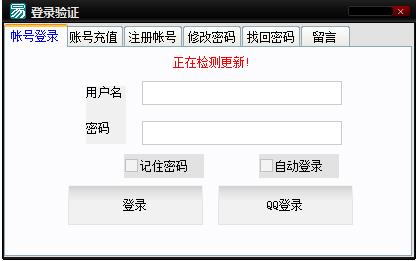

短期来看,“内涵段子刷赞挂”或许能带来“数据有效”的错觉——账号在初期可能因高点赞进入流量池,获得短暂曝光。但这种“有效”是脆弱且不可持续的。某MCN机构的运营案例显示,采用刷赞服务的账号,虽然点赞量从几百跃升至数万,但用户平均停留时长不足3秒,评论互动率低于0.5%,远低于行业平均水平1.5%的健康标准。平台算法很快会识别出这种“低质流量”,将内容打入“冷宫”,最终导致“涨粉即掉粉”的恶性循环。更关键的是,这类操作往往伴随着账号安全风险:第三方刷赞平台可能窃取用户信息,或使用违规技术手段(如模拟器批量操作),触发平台风控系统,轻则限流,重则封号。许多创作者在尝到“数据甜头”后,突然发现账号无法登录或内容被下架,才意识到“捷径”背后的代价远超预期。

从用户行为视角分析,“内涵段子刷赞挂”的“有效”更是对内容生态的误读。短视频平台的用户群体并非“数据盲”,他们能轻易分辨出内容的真实价值。一个点赞量10万却只有3条评论的视频,与一个点赞量1万却有500条深度评论的视频,用户感知截然不同。前者会被视为“虚假流量”,后者则可能引发自发传播。真实用户的点赞往往伴随情感共鸣——可能是段子中的某个细节戳中痛点,或是表演者的真诚打动人心。而刷赞带来的点赞,不过是冰冷的数字符号,无法转化为用户的信任与忠诚。某搞笑博主曾坦言,尝试刷赞后虽然数据好看,但粉丝私信却减少了,“大家觉得我‘飘了’,不再接地气,反而失去了原本支持我的核心用户。”这说明,脱离用户真实需求的“数据繁荣”,最终只会让创作者与受众渐行渐远。

长期来看,“内涵段子刷赞挂”的“无效性”在平台规则升级下愈发凸显。近年来,抖音、快手等平台持续加大反作弊力度,通过AI算法识别异常点赞行为:比如同一IP短时间内为多个账号点赞、点赞频率远超正常用户行为、点赞用户账号无历史互动记录等。2023年某平台“清粉行动”中,超50万个账号因异常点赞数据被处罚,其中不少是依赖刷赞的“段子号”。此外,品牌方与MCN机构在选择合作对象时,已不再单纯看重点赞量,而是更关注“粉丝画像匹配度”“内容转化率”等核心指标。一个拥有10万真实粉丝、互动率稳定的段子号,其商业价值远高于一个刷出100万点赞但粉丝画像混乱的账号。当创作者将精力投入“刷赞挂”的数字游戏时,反而错失了打磨内容、沉淀真实用户的机会,最终在行业竞争中掉队。

那么,创作者该如何突破“数据焦虑”,实现真正的“有效”?答案回归内容本质:优质内容才是流量密码。内涵段子的核心魅力在于“共鸣感”——无论是讽刺社会现象的犀利吐槽,还是记录生活的幽默瞬间,只要能精准捕捉用户情绪,引发“这说的就是我”的认同,就能自然获得点赞与传播。某素人创作者凭借一条“职场摸鱼被老板抓包”的段子,未刷任何赞,却因真实场景与搞笑表演,一周内获得200万播放、10万点赞,并接洽到广告合作。这证明,当内容足够优质,算法会主动将其推送给精准用户,形成“数据自然增长”的正向循环。此外,创作者还可通过“垂直深耕”建立差异化优势——比如专注“农村生活段子”“职场吐槽”等细分领域,吸引精准粉丝,提升用户粘性。这种“慢即是快”的积累,虽然短期内数据可能不如刷赞亮眼,但带来的却是可持续的账号价值与商业变现可能。

“内涵段子刷赞挂”的“有效” illusion,本质是创作者对流量规律的误解。在短视频生态日趋成熟的今天,平台算法、用户需求、商业逻辑都已回归理性——虚假数据终将被淘汰,唯有真实内容与用户情感连接,才能让创作者走得更远。与其在“数据泡沫”中迷失,不如沉下心打磨段子内核:一个能让人会心一笑的细节,一句戳中人心的话语,或许比百万点赞更能定义“有效”的真正含义。