刷QQ名片点赞软件真的无毒吗?这个问题背后,是无数社交用户对“快速提升社交价值”的渴望与对数字资产安全的焦虑交织的缩影。当我们在QQ名片上看到寥寥无几的点赞数,与好友列表里热闹的互动形成反差时,那些宣称“一键刷赞、永久免费”的软件广告便如约而至,它们打着“绿色无毒”“官方认证”的旗号,精准切入用户的社交痛点。然而,剥离营销话术的糖衣,这类软件的安全性究竟经得起推敲吗?答案是否定的——所谓的“无毒”,往往只是开发者对安全风险的刻意模糊化处理,其背后暗藏的隐患远超普通用户的想象。

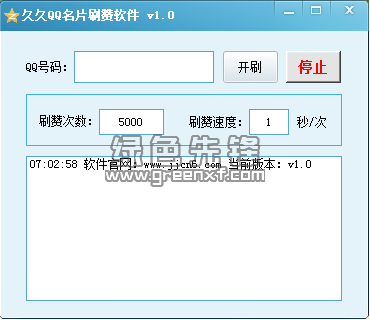

要理解这种风险,首先需要拆解“刷QQ名片点赞”的技术本质。这类软件的核心逻辑,是通过模拟人工操作或调用非公开API接口,绕过QQ客户端的正常验证机制,向目标账号批量发送点赞请求。实现这一功能,开发者必须获取用户的QQ账号密码,或者诱导用户安装带有恶意代码的客户端插件。前者直接将账号置于被盗号的风险中,后者则可能植入远超“点赞功能”的恶意程序。比如,某款热门刷赞软件被安全机构检测出,在用户不知情的情况下会偷偷读取手机通讯录、短信记录,甚至关联支付平台的缓存信息——这些数据一旦被打包出售,轻则导致用户被精准诈骗,重则可能引发连锁性的财产损失。所谓“无毒”,不过是针对传统计算机病毒的定义而言(即不主动破坏文件系统),却对更广义的“恶意软件”避而不谈,这种概念偷换恰恰是用户认知的最大盲区。

用户对“无毒”的信任,往往源于一个致命的误解:“杀毒软件没报毒就代表安全。”但现实是,安全软件的病毒库更新永远滞后于恶意软件的变种速度。刷赞软件的开发者深谙此道,他们会采用“加壳”“混淆代码”等技术手段逃避检测,甚至与某些灰色渠道的安全软件“合作”,将其列为“绿色插件”。更隐蔽的是,这类软件通常不会立即发作,而是潜伏在用户设备中,长期窃取数据或作为“肉鸡”参与黑客攻击。当你的手机突然出现流量异常、频繁弹广告,甚至被远程控制时,你可能从未意识到,根源就是当初那个“无害”的刷赞工具。腾讯安全部门的数据显示,2023年因使用第三方QQ辅助工具导致的账号被盗事件中,有超过60%的受害者承认曾安装过类似刷赞软件——这组数字背后,是“无毒”谎言被戳穿后的惨痛代价。

除了直接的安全风险,刷赞软件对用户社交生态的破坏同样不容忽视。QQ名片作为个人社交形象的“数字门面”,其点赞数本应是真实互动的体现,却因这类软件沦为虚假数据的“竞技场”。当用户沉迷于用虚假点赞数包装自己时,实际上是在扭曲社交关系的本质——真正的社交价值,源于真诚的沟通和真实的情感连接,而非冰冷的数字攀比。更严重的是,腾讯对使用第三方工具刷赞的行为有明确禁止,一旦被系统检测到,轻则扣除信用分,重则永久封禁账号。这意味着,用户用“无毒”软件换来的虚假繁荣,随时可能化为乌有,多年的社交积累付诸东流。这种“饮鸩止渴”的行为,不仅损害了平台生态,更让用户陷入“越刷越焦虑,越焦虑越想刷”的恶性循环。

从行业角度看,刷赞软件的泛滥折射出当前社交工具生态的深层矛盾。在算法推荐和流量经济的驱动下,“点赞数”“好友数”等量化指标被过度放大,成为衡量社交价值的唯一标准。这种畸形的价值导向,催生了庞大的灰色产业链——从软件开发、数据贩卖到账号交易,形成了一条完整的利益链条。而监管的滞后性和用户安全意识的薄弱,则为这条产业链提供了生存空间。要破解这一困局,不仅需要平台方加强技术防护(如升级风控算法、封禁违规接口),更需要用户树立理性的社交观念:真正的社交魅力,不在于名片上的点赞数量,而在于每一次互动背后的真诚与温度。 与其冒险使用所谓的“无毒”软件,不如通过优质的内容输出和真实的社交行为,自然积累属于自己的社交资本。

回到最初的问题:刷QQ名片点赞软件真的无毒吗?当我们将“安全”的定义从“不中毒”扩展到“数据不泄露、账号不封禁、社交不异化”时,答案便不言自明。那些承诺“无毒”的软件,本质上是在用短期利益换取用户的长期数字资产安全。在数字化时代,我们的账号、数据、社交关系,都是个人数字资产的重要组成部分,其价值远超一时的虚荣心。与其在虚假的数据泡沫中迷失,不如回归社交的本质——用真诚连接他人,用真实定义自我。毕竟,真正无毒的社交,从来不需要靠软件“刷”出来。