在当今社交媒体的流量战场上,“20000个点赞”像一枚诱人的勋章,让无数创作者心生向往。有人不惜铤而走险,通过灰色产业链刷取点赞,试图用数据堆砌账号的“虚假繁荣”。但当我们剥离数据的表象,审视刷赞20000个点赞背后的逻辑与代价,一个核心问题浮现:这种冒险尝试,真的值得吗?

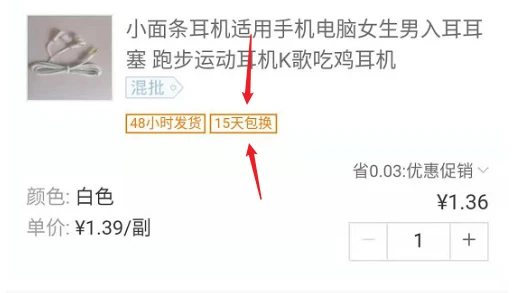

刷赞20000个点赞的操作远非“花钱买数字”那么简单。在灰色产业链中,点赞单价通常在0.1-0.5元/个,20000个点赞意味着至少2000元的基础成本,若涉及“真人模拟点赞”“高权重账号点赞”等“高端服务”,费用可能突破万元。更隐蔽的风险在于账号安全——多数刷赞平台需获取账号密码或绑定授权,一旦信息泄露,轻则被盗取粉丝数据,重则被恶意举报封号。此外,平台算法对异常点赞行为的识别早已进化:当20000个点赞在1小时内集中涌来,或来自同一IP段、无头像的“僵尸号”,系统会自动标记为异常数据,不仅无法转化为有效流量,还可能触发限流机制。

短期来看,刷赞20000个点赞似乎能带来“立竿见影”的效果——账号权重提升、主页数据“好看”、吸引自然流量关注。但这种价值的脆弱性远超想象。社交媒体算法的核心逻辑是“用户行为匹配”,而非“数据总量崇拜”。一个仅有20000点赞却零评论、零转发的笔记,会被判定为“低质量内容”,逐渐降低在用户推荐页的曝光权重。更关键的是,当真实用户看到笔记下堆积的“虚假点赞”却无互动痕迹,会产生明显的信任落差,甚至对账号的专业性产生质疑——“为什么这么多人点赞却没人说话?”这种信任损耗,远比20000个点赞带来的短期流量更难修复。

随着平台对虚假数据治理的收紧,冒险尝试刷赞20000个点赞的风险已从“账号限流”升级至“法律风险”。2023年以来,抖音、小红书等平台陆续推出“清朗行动”,明确将“刷赞刷量”列为违规行为,情节严重者将面临账号永久封禁、法律诉讼。某美妆博主曾因购买10万点赞被平台起诉,需赔偿平台经济损失及用户维权费用,最终得不偿失。此外,对品牌方而言,合作账号的点赞数据真实性已成为硬性考核指标——第三方数据监测机构可通过“点赞来源分析”“用户画像匹配”等技术手段识别虚假数据,一旦被发现,不仅合作终止,品牌声誉也会受损。

社交媒体的算法进化正在让刷赞20000个点赞的价值“归零”。以小红书为例,其2024年新版算法更注重“互动深度”——笔记的收藏率、评论字数、用户主页停留时间等数据权重已超过点赞数量。一个仅有2000点赞却有500条真诚评论的笔记,获得的流量扶持可能远超20000点赞的“空壳笔记”。同样,抖音的“完播率+互动率”双核心机制下,单纯追求点赞数量的行为无异于“缘木求鱼”。行业趋势早已清晰:平台不再为“数据泡沫”买单,而是为“真实内容价值”买单。

与其冒险尝试刷赞20000个点赞,不如将资源投入到“真实流量运营”中。例如,通过用户调研挖掘垂直领域的需求痛点,产出解决实际问题的内容——一篇“新手必看”的干货笔记,即使初始仅有100个点赞,但若被用户大量收藏和转发,算法会持续推荐,实现“长尾效应”。再如,主动引导用户互动:在笔记结尾提问“你遇到过类似问题吗?”,或发起话题挑战,能有效提升评论率,让数据“活”起来。某教育博主通过每月发起“用户提问解答”互动,半年内粉丝增长10万,笔记平均互动率是行业均值的3倍,这种增长远比20000个点赞的“虚假繁荣”更稳固。

在社交媒体的生态里,20000个点赞从来不是衡量成功的唯一标尺,更不是可以“走捷径”的通行证。当算法越来越聪明,用户越来越理性,“真实”才是账号穿越周期的核心密码。与其将时间和金钱投入风险未知的刷赞,不如沉下心打磨内容、连接用户——那些真正能打动人心的流量,从来不需要“刷”出来。