刷QQ名片赞是否真的很严重?这个问题看似微不足道,却折射出当下社交生态中一个被普遍忽视的深层矛盾。在QQ这个伴随一代人成长的社交平台上,名片赞早已超越简单的“点赞”功能,演变成一种社交货币、身份符号,甚至是心理慰藉的来源。当“刷赞”成为常态,其背后的严重性便不再局限于个人行为,而是蔓延至社交信任、心理认知乃至平台生态的系统性风险。

刷QQ名片赞的本质,是社交真实性的异化与数据通胀的产物。QQ名片作为用户的线上“门面”,集中展示了昵称、头像、签名、动态等信息,而赞数则成为衡量这张“门面”受欢迎程度的直观指标。在真实社交中,人际互动需要时间成本与情感投入,但刷赞通过技术手段将这种互动简化为冰冷的数字——几块钱就能买到上百个赞,无需真实交流即可营造“人气爆棚”的假象。这种“数据通胀”直接导致社交价值的失真:当一个人的赞数可以轻易购买,那么真实的点赞、评论、分享便失去了原有的分量。社交平台本应是连接真实情感的桥梁,却因刷赞沦为“数字表演”的舞台,用户不得不在虚假繁荣中维持“人设”,最终陷入“越刷越空虚,越空虚越刷”的恶性循环。

从用户心理层面看,刷赞行为背后隐藏着深刻的社交焦虑与认同危机。马斯洛需求层次理论指出,人具有归属感和尊重需求,而社交平台的赞数恰好满足了这种需求的外在量化。当看到好友名片赞数远超自己时,用户容易产生“社交比较焦虑”,进而通过刷赞来缩小差距、获得心理平衡。更值得警惕的是,这种焦虑正在向低龄群体蔓延。不少青少年将QQ名片赞数视为“受欢迎程度”的直接证明,为了几块钱的刷赞服务不惜零花钱,甚至形成攀比之风。这种对虚拟数据的过度依赖,会扭曲青少年的社交认知——他们可能误以为“点赞=喜欢”“高赞=优秀”,从而忽视真实社交中沟通、共情等核心能力的培养。长此以往,社交能力的发展将严重受阻,甚至影响人格健全发展。

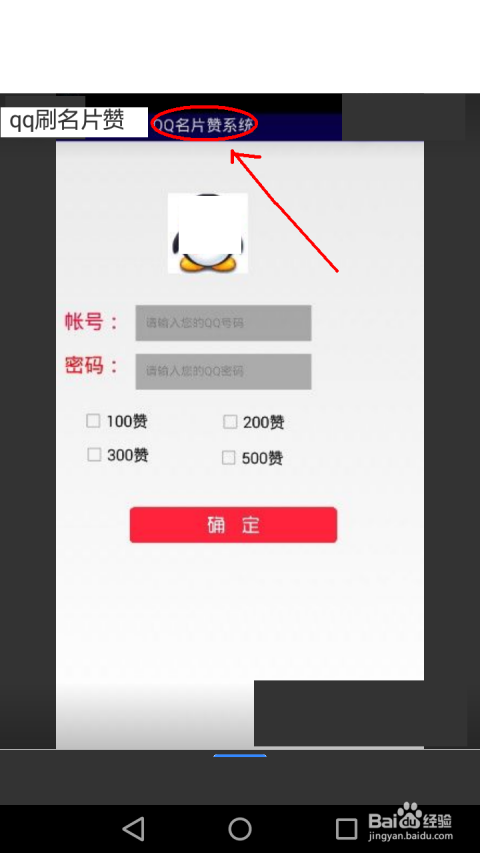

刷赞行为的产业化与黑灰产化,则进一步放大了其危害性。随着需求的增长,围绕QQ名片赞已形成完整的产业链:从提供刷赞服务的“工作室”,到批量注册虚假账号的“号商”,再到利用脚本程序模拟人工点击的“技术党”,每个环节都在推动刷赞行为的规模化、低成本化。这些产业链不仅破坏了平台的公平性,更潜藏着多重风险。首先,用户在使用第三方刷赞工具时,往往需要授权登录或提供QQ账号密码,极易导致账号被盗、个人信息泄露,甚至被卷入网络诈骗。其次,部分刷赞服务会诱导用户下载恶意软件,手机因此感染病毒,造成财产损失。最后,刷赞产业链的利润驱动下,虚假账号、僵尸粉泛滥,进一步挤压真实用户的生存空间,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环——当真实用户发现努力经营的动态不如刷赞账号受欢迎时,要么选择加入刷赞大军,要么逐渐退出平台,最终导致社交生态的空心化。

平台监管的滞后与用户自律的缺失,共同构成了刷赞行为泛滥的温床。尽管QQ平台已出台相关规则,禁止第三方刷赞工具,但技术手段始终滞后于产业链的进化。脚本程序可以模拟人工点击的频率与行为模式,虚假账号也能通过“养号”模拟真实用户特征,这些都给平台监管带来极大难度。同时,多数用户对刷赞行为的危害认知不足,甚至将其视为“社交小技巧”。这种集体无意识的纵容,让刷赞逐渐演变成一种“默认规则”——不刷显得不合群,刷了又心虚,最终在矛盾心理中妥协。更值得反思的是,部分平台甚至默许这种行为的存在,因为高活跃度(包括点赞、评论等数据)能提升用户留存率,进而吸引广告商。这种“数据至上”的运营逻辑,客观上为刷赞行为提供了生存土壤。

要破解刷QQ名片赞的困局,需要平台、用户与社会的协同发力。平台应升级技术监管手段,利用AI识别虚假账号与异常点赞行为,同时建立“真实社交”激励机制——例如优先展示基于真实互动的内容,而非单纯以赞数为排序标准。用户则需要树立健康的社交价值观,认识到“点赞数”无法定义个人价值,真正的社交魅力在于真诚的沟通与真实的情感连接。社会层面,尤其是家庭与学校,应加强对青少年的引导,帮助他们区分虚拟社交与现实社交的本质,避免陷入“数据崇拜”的误区。

刷QQ名片赞的严重性,不在于数字本身,而在于它对社交本质的侵蚀与对用户心理的绑架。当点赞可以购买,当人设可以伪造,社交便失去了温度与深度。唯有回归“真实连接”的初心,让社交回归情感交流的本质,才能打破刷赞的恶性循环,让QQ名片真正成为展示真实自我的窗口,而非虚假数据的堆砌场。这不仅是平台的责任,更是每个用户的自我觉醒。