在数字化社交生态中,QQ名片作为用户身份与社交价值的直观载体,“点赞”数量已成为衡量社交活跃度与人际辐射力的隐性指标。随之衍生的“刷QQ名片赞”现象,既反映了用户对社交认同的心理需求,也催生了“如何查找刷赞者QQ号”这一实操性问题。这一问题并非简单的技术检索,而是涉及社交逻辑、平台规则与隐私边界的复合命题,其背后隐藏着对“关系真实性”的追问与对“社交价值”的重新审视。

刷赞行为的动机与QQ号查找的本质关联

用户寻求刷赞者QQ号,往往源于多重需求:或是好奇“谁在默默支持”,试图从虚拟点赞中挖掘真实社交线索;或是营销场景下的流量溯源,需识别异常点赞行为背后的账号属性;亦或是社交安全防范,需排查恶意刷赞可能关联的欺诈风险。然而,“查找”并非终点,其本质是对“点赞行为主体”的确认——在QQ的社交架构中,名片赞的触发路径包括直接访问名片、通过群组/好友动态跳转、第三方平台导流等,不同路径对应着不同的账号暴露逻辑。理解这些逻辑,才能避免陷入“技术万能”的误区,找到真正有效的查找路径。

自然路径:基于社交互动痕迹的间接定位

在合规框架下,最可行的查找方式是通过公开社交痕迹进行间接定位。例如,当用户收到大量来源不明的名片赞时,可优先检查QQ空间动态的点赞记录——部分用户在为他人点赞时,其昵称会同步显示在动态互动栏中,若该用户近期频繁为多个名片集中点赞,其昵称可能成为突破口。此外,共同群组是另一关键线索:若某用户与你在多个群组中同时出现,且群成员列表可见,通过群内互动记录(如发言时间、内容风格)可初步锁定其QQ号。值得注意的是,这种方式依赖社交关系的自然交集,成功率取决于用户社交网络的密度与活跃度,且需以尊重他人隐私为前提,避免通过非公开渠道刻意追踪。

技术边界:平台规则对直接查找的限制

直接获取“刷赞者QQ号”的技术路径在现实中存在明显障碍。腾讯的用户隐私保护机制明确禁止未经授权的账号信息爬取,任何试图通过第三方工具、脚本或破解API批量获取点赞者信息的行为,均违反《QQ软件许可协议》及《网络安全法》。例如,曾有用户尝试使用“名片赞分析器”等插件,声称能提取点赞者QQ号,实则此类工具多通过诱导授权获取用户数据,或植入恶意程序,最终导致账号封禁或信息泄露。平台的技术壁垒并非针对“查找”行为本身,而是为了维护社交生态的基本秩序——若点赞者信息可随意获取,社交互动将沦为赤裸裸的数据博弈,用户对平台的信任也将荡然无存。

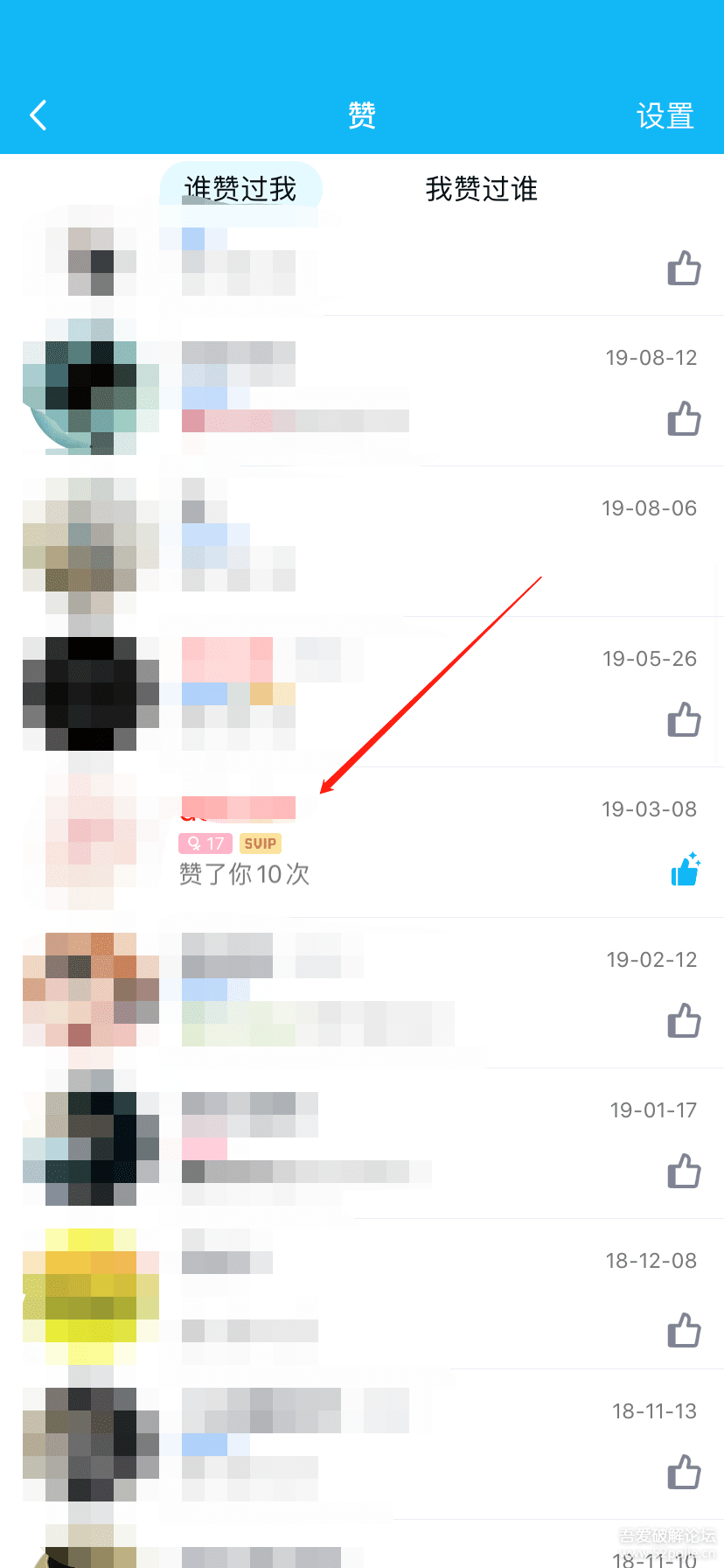

异常识别:从“刷赞”模式反推账号特征

当“查找”目的在于识别异常刷赞行为时,可从模式分析入手间接推断账号特征。例如,批量刷赞的账号通常具备以下共性:头像多为网络图片、昵称含广告字符(如“点赞”“互赞”)、QQ等级低且动态长期停更,其点赞时间呈现集中爆发式(如凌晨或非工作时段)。通过这些特征,用户可在好友列表或群成员中筛选可疑账号,再结合其历史互动(如是否频繁发送广告链接、是否加入大量互赞群组)进一步验证。这种方式虽无法直接获取QQ号,但能帮助用户建立“风险账号”的认知模型,为后续社交决策提供参考。

社交反思:“查找”背后的真实需求重构

与其执着于“查找刷赞者QQ号”,不如重新审视点赞行为的价值。在健康社交生态中,名片赞的意义不在于数量堆砌,而在于真实互动的沉淀——一次有意义的评论、一次共同兴趣的探讨,远胜过百次机械的点赞。部分用户通过互赞群、刷赞软件提升点赞数,看似获得了“社交虚荣”,实则陷入“虚假繁荣”的陷阱:这些点赞无法转化为真实社交关系,反而可能因账号异常触发平台风控机制。与其耗费精力在“查找”上,不如将注意力转向优质社交内容的生产,通过真实的价值输出吸引自然点赞,这才是构建可持续社交网络的核心逻辑。

合规与伦理:查找行为的边界意识

在探讨“如何查找”时,必须明确法律与伦理的边界。根据《个人信息保护法》,未经他人同意收集、使用其QQ号等个人信息,需承担相应法律责任;即便出于“防诈骗”等正当目的,也应通过平台官方渠道(如举报功能)处理,而非自行采取非法手段。社交平台的本质是连接人与人,而非制造对立与猜忌。当用户选择尊重他人隐私、遵守平台规则时,不仅是在保护自身账号安全,也是在共同维护一个值得信赖的社交环境。

从技术路径到社交逻辑,“刷QQ名片赞的人QQ号怎么找”这一问题的答案,始终在“可行性”与“合规性”之间寻找平衡。真正的社交高手,从不依赖“查找”获取他人信息,而是通过真诚互动赢得他人主动连接。在数字化时代,点赞可以刷,但真实的社交关系无法伪造——与其在虚拟数据中追根溯源,不如回归社交本质,用每一次真诚的互动,为自己构建一张无需“刷赞”的社交名片。