在社交网络深度绑定日常生活的今天,QQ名片作为个人线上形象的“微型橱窗”,其点赞数量被不少人默认为社交价值的量化标签。“刷QQ名片赞”由此衍生为灰色产业链,各类代刷服务以“快速涨粉”“轻松提升影响力”为噱头吸引用户,但“刷QQ名片赞真的有风险吗?”这一问题始终悬而未决。事实上,这一行为绝非简单的“数字游戏”,背后潜藏的平台规则风险、安全隐患、社交价值扭曲等多重问题,值得每一个社交参与者警惕。

刷QQ名片赞的操作逻辑:数字泡沫的“速成”陷阱

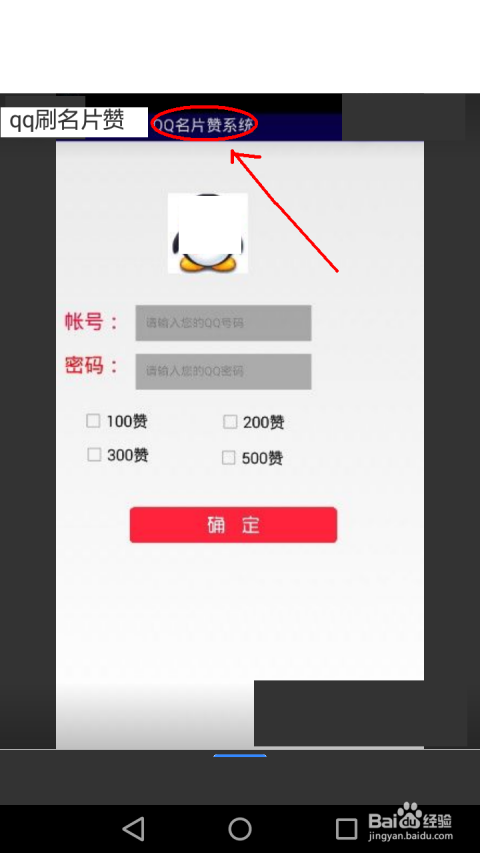

所谓“刷QQ名片赞”,本质是通过非正常手段人为提升QQ个人主页(即“名片”)的点赞数量,常见操作包括第三方软件自动刷赞、人工代刷平台批量操作、利用平台漏洞恶意刷量等。这些服务往往以“1元100赞”“24小时极速到账”等低价诱惑用户,背后却隐藏着技术漏洞与利益链条。例如,部分代刷平台会要求用户提供QQ账号密码,甚至绑定手机号,以便通过“模拟登录”“批量操作”等方式绕过平台基础检测;更有甚者开发外挂程序,直接调用腾讯服务器接口篡改数据,这种“硬刷”方式看似高效,实则早已被平台风控系统纳入监控范围。

从技术角度看,QQ作为腾讯旗下核心社交产品,其数据安全体系早已迭代升级。腾讯通过大数据分析、机器学习算法等手段,能够精准识别异常点赞行为——例如短时间内同一IP地址大量账号对同一目标点赞、点赞频率远超人类正常操作阈值、被点赞账号与点赞账号之间无任何社交关联等。这些异常数据一旦被判定为“刷量”,轻则触发平台预警,重则直接干预账号功能。

风险一:违反平台规则,账号面临“降权封禁”

腾讯《QQ软件许可及服务协议》中明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非官方授权手段干预QQ正常运行”,刷赞行为直接违反这一条款。根据腾讯过往处理案例,违规账号可能面临多重处罚:最轻的是“功能限制”,如暂时禁止点赞、评论、转发等社交功能;严重者则会被“封号处理”,即永久冻结QQ账号,且同一设备、同一IP地址下的其他关联账号也可能受到牵连。

值得注意的是,QQ账号与腾讯生态深度绑定——微信、腾讯视频、游戏中心等均需通过QQ账号登录。一旦QQ账号因刷赞被封,用户可能面临“数字资产归零”的连锁反应:游戏装备、好友关系、重要文件等数据可能无法找回,甚至影响微信支付、企业微信等核心功能的正常使用。这种“牵一发而动全身”的后果,远非“几百个赞”所能弥补。

风险二:个人信息泄露,沦为“数据商品”

多数代刷平台在提供“刷赞服务”时,会以“需要登录账号操作”“验证身份”等为由,要求用户提供QQ账号密码、手机号、支付密码等敏感信息。这些信息一旦落入不法分子手中,后果不堪设想:轻则账号被盗,好友列表被用于实施诈骗(如冒充身份借钱、发送钓鱼链接);重则个人信息被打包贩卖,成为黑灰产链条中的“数据原料”,进而衍生出精准诈骗、身份盗用等更严重的犯罪行为。

曾有安全机构曝光过代刷平台的“盈利模式”:他们以低价吸引用户提交信息后,不仅直接盗取账号内的虚拟财产(如QQ会员、Q币),还会将用户手机号、社交关系等数据卖给营销公司或诈骗团伙。用户为“刷几个赞”付出的代价,可能是个人隐私的彻底暴露和财产安全的长远威胁。

风险三:扭曲社交价值,陷入“数据焦虑”怪圈

社交点赞的本质,是人与人之间情感共鸣的即时反馈——一条动态的内容有趣、观点深刻,自然会收获真实点赞,这种互动本身就是社交价值的体现。然而,“刷QQ名片赞”却让点赞数据失去了真实性:一个无人问津的动态可能因刷赞显示“1k+赞”,这种“数字泡沫”不仅无法带来真正的社交认同,反而会让用户陷入“数据焦虑”——过度关注虚拟点赞数,忽视内容质量的提升,甚至为了维持“高赞人设”继续投入成本刷量,形成恶性循环。

更严重的是,当刷赞行为成为普遍现象,社交平台的信任基础会被逐渐侵蚀。当人们发现“点赞数≠受欢迎程度”,互动的真实性就会大打折扣,最终损害的是整个社交生态的健康。正如社会学家所言:“虚拟社交中的‘数字表演’,本质是用虚假的繁荣掩盖真实的孤独。”

风险四:法律与道德边界,触碰“虚假宣传”红线

虽然个人刷赞可能仅涉及平台规则,但如果用于商业场景——如商家刷赞提升店铺“信誉”、网红刷赞营造“人气爆棚”的假象,则可能触碰法律底线。《反不正当竞争法》明确规定,“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”。刷赞行为本质上属于“虚构用户评价”,一旦被认定为商业欺诈,商家或个人可能面临行政处罚,甚至承担民事赔偿责任。

从道德层面看,刷赞也是一种“不诚信行为”。在社交关系中,真实、真诚是维系连接的核心要素,而刷赞则是对这种核心要素的背叛。当他人发现你的“高赞名片”是刷出来的,不仅会对你产生负面评价,更可能对整个社交平台的真实性产生怀疑,这种信任成本难以估量。

回归本质:社交价值不在于“数字”,而在于“真实”

“刷QQ名片赞真的有风险吗?”答案不言而喻——从账号安全到个人信息,从社交价值到法律道德,每一层风险都在警示我们:这条“捷径”实则布满陷阱。与其在虚拟数据的“军备竞赛”中消耗精力,不如回归社交的本质:用优质内容吸引关注,用真诚互动建立连接。毕竟,一个能引发朋友共鸣的动态,一次有意义的线下交流,远比一万次机械刷赞更能体现社交价值。

对于社交平台而言,完善风控机制、打击刷量行为是维护生态健康的责任;对于用户而言,建立理性的社交观,拒绝“数据至上”的浮躁心态,才是保护自己数字身份的长远之计。毕竟,真正的社交魅力,从来不是名片上的数字,而是那些真实、温暖、有意义的连接。