QQ名片赞作为社交互动的基础功能,既是用户形象展示的“数字勋章”,也是社交关系流动的微观信号。然而,随着部分用户追求“赞数堆砌”的虚荣心,“QQ刷名片赞会导致账号冻结吗”的疑问逐渐浮出水面——这不仅是技术层面的规则问题,更折射出社交平台与用户行为的博弈本质。要解答这一问题,需深入解析平台规则、技术逻辑与用户行为的底层矛盾,而非简单归因于“能”或“不能”。

QQ名片赞:从社交货币到“数据焦虑”的异化

QQ名片赞的本质,是用户间基于内容或身份的认可表达。一条动态、一张头像、甚至一句个性签名,都可能成为他人点赞的触发点。在早期社交生态中,赞数是社交活跃度的直观反映,用户通过自然互动积累赞数,本质上是在构建“社交信用”——一个被他人认可的身份标签。但随着社交竞争加剧,部分用户开始将赞数异化为“社交货币”,认为高赞数代表高人气、高价值,甚至将其作为商业营销(如微商引流、账号交易)的“数据背书”。这种异化直接催生了“QQ刷名片赞”的灰色产业链:第三方工具提供“一键刷赞”服务,人工点击群以“任务换赞”形式存在,甚至出现“刷赞平台”批量操作用户账号。这些行为看似满足短期虚荣,实则与平台“真实互动”的核心原则背道而驰。

“刷赞”为何触碰平台红线?风控机制的底层逻辑

腾讯对QQ账号的管理遵循《腾讯用户协议》,明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非官方授权手段进行恶意操作”。刷名片赞的行为,本质是通过非用户主动操作(如机器批量点击、人工模拟点击但脱离真实社交场景)制造虚假互动数据,这直接违反了协议中的“真实身份、真实互动”原则。从技术层面看,平台风控系统通过多维度数据识别异常行为:

- 行为频率异常:正常用户点赞具有随机性和分散性,而刷赞行为可能在短时间内对同一账号或大量账号进行高频点击,形成“点赞尖峰”;

- IP与设备关联异常:第三方刷赞工具常通过固定IP池或模拟器批量操作,与用户真实设备指纹、常用IP地址不符;

- 社交关系链断裂:正常点赞多发生在有实际社交关系的用户间,而刷赞对象的社交关系往往与操作者无交集,形成“无源点赞”。

当这些异常指标达到阈值,系统会触发“风险预警”,根据情节严重程度采取限制功能(如禁止点赞、评论)、短期冻结(1-3天)或永久封禁等措施。账号冻结的核心原因,并非“刷赞”本身,而是“破坏平台生态真实性”这一违规本质。

“冻结”并非唯一风险:刷赞的隐性代价远超想象

部分用户认为“小范围刷赞不会被发现”,这种侥幸心理源于对平台风控机制的误解。实际上,腾讯的风控系统具备动态学习能力,会根据新型作弊手段迭代识别算法。例如,早期通过“人工点击群”刷赞的行为,已通过“用户行为路径分析”(如点击前的停留时间、是否查看对方动态等)被精准拦截。更隐蔽的风险在于:第三方刷赞工具常捆绑木马程序或盗号插件,用户账号可能面临密码泄露、财产损失甚至法律纠纷(如用于刷赞的账号涉及诈骗等违法犯罪活动)。

此外,即使未触发冻结,刷赞行为也会损害用户社交形象。当好友发现某用户动态的赞数与实际互动量严重不符(如一条无实质内容动态却有数百赞),反而会降低对其社交真实性的信任,形成“反向社交减分”。

平台与用户的平衡点:如何合规提升名片赞价值?

与其纠结“刷赞是否会被冻结”,不如回归社交本质,通过合规方式提升名片赞的“真实价值”。腾讯平台鼓励的“真实互动”包括:

- 内容驱动:发布有共鸣的动态(如生活感悟、专业干货、趣味互动),激发他人主动点赞;

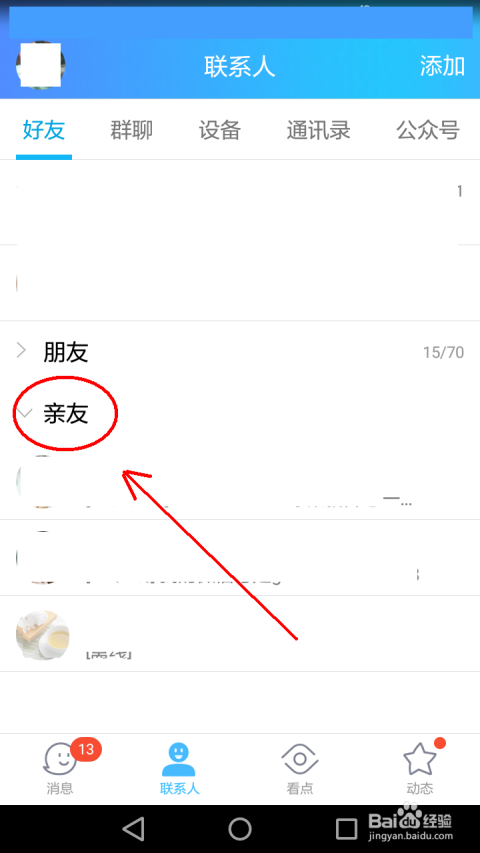

- 社群运营:通过QQ群、兴趣部落等场景建立真实社交关系,形成自然互动循环;

- 身份标签化:完善个人资料(如职业、兴趣),吸引同频用户关注,提升点赞转化率。

这些方式不仅不会触发风控,还能实现“赞数”与“社交价值”的正向增长——真正的社交影响力,从来不是数字堆砌的结果,而是真实连接的体现。

结语:拒绝“数据虚荣”,回归社交真实

“QQ刷名片赞会导致账号冻结吗?”的答案,藏在平台规则与用户行为的边界里。冻结不是目的,维护真实、健康的社交生态才是核心。当用户将注意力从“如何刷赞”转向“如何通过真实互动获得认可”,不仅能避免账号风险,更能让QQ名片赞回归其作为“社交温度计”的本质——它不是数字竞赛的筹码,而是人与人之间真诚连接的见证。在社交数字化的今天,守住“真实”的底线,才是对自身社交价值最好的保护。