刷QQ名片赞是真的还是假的?这个问题背后,折射出的是当代社交网络中“数据符号”与“真实连接”的深层博弈。在QQ这个伴随一代人成长的社交平台上,名片赞早已超越简单的“点赞”功能,演变成一种社交货币——它既可能是真实互动的见证,也可能是算法与产业链共同编织的虚假泡沫。要辨其真伪,需穿透表象,直击刷赞产业链的逻辑、真实社交的本质,以及用户心理的微妙变化。

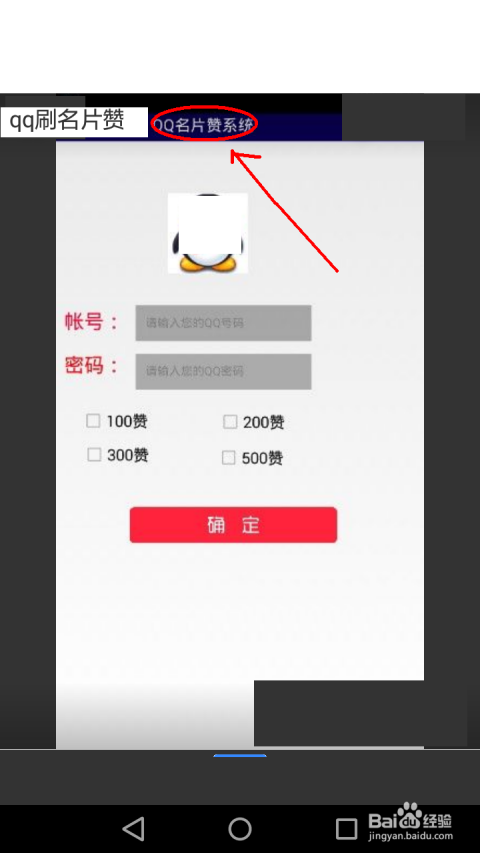

刷QQ名片赞的操作逻辑,本质是“需求-供给”的灰色产业链闭环。所谓“刷赞”,即通过技术手段或人工操作,在QQ名片上短时间内获取大量点赞,制造“高人气”的假象。这一现象的滋生,源于用户对社交认可的渴求:无论是求职时希望展现“社交活跃度”,还是日常互动中追求“被看见”,名片赞的数字似乎成了量化人气的便捷标尺。产业链则精准捕捉了这种需求,形成了分工明确的运作模式:上游是提供刷赞工具或服务的商家,通过模拟客户端操作、利用真人兼职“养号”或开发自动化脚本,实现批量点赞;中游是各类代理平台,将服务包装成“快速涨赞”“真人互动包”等产品,定价从几元到上百元不等,按“赞”数量或“活跃度”收费;下游则是普通用户,在“别人都刷我不刷就吃亏”的心理驱动下,付费购买服务。这条产业链的存在,让“刷QQ名片赞”在操作层面“真实可感”——用户确实能看到名片赞数字的增长,但这种“真实”仅停留在数据层面,与社交互动的本质早已脱节。

从“真实互动”到“数据符号”,刷赞消解了QQ名片赞的核心价值。QQ名片赞的初衷,本应是社交互动的自然延伸:朋友看到你的动态后,用点赞表达认同或关注,这种基于情感连接的互动,才是其真实价值的所在。然而,刷赞的出现,将这一过程彻底异化。当点赞可以批量购买,当“赞”的发出者可能是从未谋面的机器账号或为完成任务而点击的陌生人,这种互动便失去了情感温度。更值得警惕的是,刷赞会引发“数据通胀”——当大量用户的名片赞通过非正常手段虚高,正常的社交反馈体系便会失真。例如,一个真实获得100个赞的用户,可能因他人刷赞至1000而显得“不够活跃”,从而被迫加入刷赞大军,形成恶性循环。这种“剧场效应”下,QQ名片赞逐渐从“社交认可”的符号,沦为“数字游戏”的筹码,其真实意义被严重稀释。

平台监管与用户认知的博弈,让刷赞的“真实性”愈发脆弱。面对愈演愈烈的刷赞现象,QQ平台从未停止整治。通过算法识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、非活跃账号突然大量互动)、限制第三方接口权限、对违规账号进行降权或封禁等措施,平台试图维护健康的社交生态。然而,产业链也在不断“升级”:从早期的机器刷赞,到后来的“真人养号”模拟真实用户行为,再到利用虚拟专用网络(VPN)切换IP规避检测,双方的技术对抗让刷赞的“隐蔽性”增强。但无论手段如何迭代,刷赞的“虚假”本质始终无法掩盖——一个从未发过动态的“僵尸号”突然为你点赞,一个与你毫无社交交集的账号频繁互动,这些破绽都让刷赞的“真实性”不堪一击。与此同时,用户认知也在逐渐觉醒:当越来越多的人意识到“高赞”背后可能是虚假繁荣,刷赞带来的社交红利便开始递减。真正有价值的社交,从来不是看名片赞的数字,而是看互动背后是否有真实的情感共鸣和关系沉淀。

回归社交本质,才是破解“刷QQ名片赞”真伪命题的关键。在数据符号泛滥的时代,我们更需要追问:社交的价值究竟是什么?是QQ名片上那个不断跳动的数字,还是深夜朋友发来的“在吗”,是生日时收到的几十条真诚祝福,还是朋友圈下“我懂你”的评论?答案不言而喻。刷QQ名片赞或许能在短期内满足用户的虚荣心,但这种虚假的“人气”如同沙上城堡,一推即倒。真正稳固的社交关系,建立在真实的沟通、共同的价值观和长期的情感投入之上。与其花费时间和金钱在刷赞上,不如多给朋友发一条问候,多参与一次群聊,多分享生活中的真实瞬间——这些看似微小的互动,才是社交中最珍贵的“点赞”。

刷QQ名片赞是真的还是假的?从数据层面看,它“真实”地存在;从社交本质看,它却是一场彻头彻尾的虚假。当数字成为衡量社交的唯一标准,我们或许已经忘记了社交的初心——不是被看见,而是被理解;不是拥有多少赞,而是拥有多少愿意为你点赞的人。在这个数据洪流裹挟的时代,唯有回归真实的情感连接,才能让社交摆脱虚假的泡沫,重拾其应有的温度与重量。