在短视频、直播、电商带货等场景中,101点赞刷票服务的身影几乎无处不在,这种看似简单的“流量助推”行为,为何能在短时间内从灰色地带走向半公开化,甚至成为部分从业者的“刚需”?其背后折射的不仅是技术便利性的提升,更是互联网流量经济逻辑下,用户需求、平台规则与商业利益交织形成的复杂生态。要理解这种现象的流行,需从需求本质、供给逻辑、行业环境与技术支撑四个维度深入剖析。

需求端的“生存焦虑”与“数据崇拜”构成了刷票服务的底层驱动力。在流量分配算法主导的互联网平台中,点赞、投票、转发等数据直接关系到内容的曝光权重。以短视频平台为例,初期视频的点赞量若无法突破平台设定的阈值,算法便会判定其“低价值”,从而减少后续推荐,形成“马太效应”——强者愈强,弱者愈弱。对于中小创作者、新晋主播或电商商家而言,这种流量焦虑尤为突出:一个刚起步的账号,即便内容优质,也可能因缺乏初始流量而沉没;一场直播带货,若互动数据惨淡,不仅影响观众信任度,更会被平台判定为“低效内容”,减少流量扶持。此时,101点赞刷票服务便成为“破局捷径”——通过快速提升点赞量、投票数,触发算法推荐机制,撬动自然流量,形成“数据-流量-变现”的正向循环。更深层次看,这种需求源于行业对“数据=实力”的畸形崇拜:高点赞量被视为内容质量的证明,高投票数被解读为人气的象征,甚至成为商业合作、平台签约的硬性指标。当数据成为衡量价值的唯一标尺,刷票服务便从“作弊手段”异化为“行业通行证”。

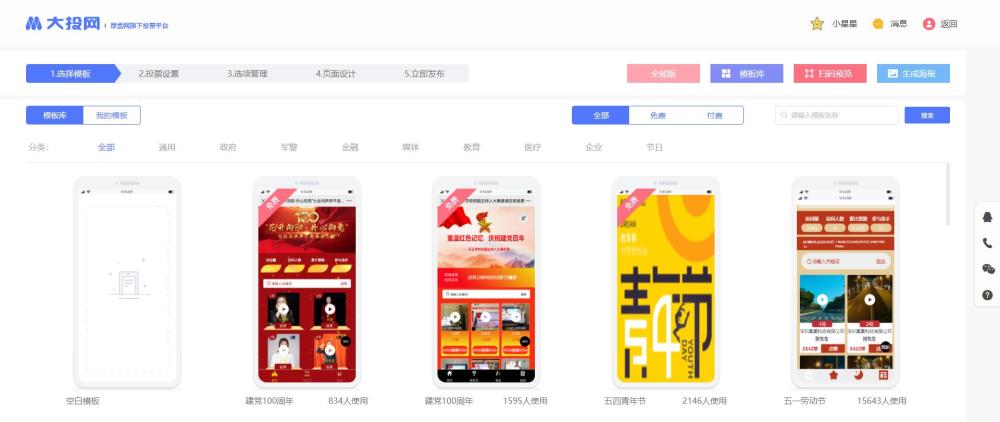

供给端的“技术降维”与“服务精细化”为刷票服务的普及提供了可能。早期的刷票行为多依赖人工“水军”,效率低、成本高且易被平台识别。但随着技术的发展,如今的刷票服务已实现“技术降维”——通过模拟真实用户行为轨迹(如随机切换IP、模拟点赞停留时长、模拟评论互动等),配合AI生成的虚假账号,批量操作点赞、投票等行为,使数据难以被平台算法检测。例如,部分服务商宣称采用“真人点赞”模式,通过招募兼职用户完成指定任务,进一步降低被识别风险。在服务层面,供给方已形成标准化产业链:从“单次点赞刷量”到“长期数据维护”,从“单项投票助力”到“全平台数据包”(含点赞、评论、转发、粉丝增长等),满足用户多样化需求;价格体系也极具竞争力,千次点赞成本可低至1-2元,甚至推出“按效果付费”套餐——若数据未达约定阈值,无需补差价。这种“低成本、高隐蔽性、强定制化”的供给模式,极大降低了用户使用门槛,使刷票服务从“少数人的特权”变为“大众可及的工具”。

行业环境的“流量内卷”与“规则漏洞”为刷票服务创造了生存空间。当前互联网行业已进入“存量竞争”阶段,用户增长见顶,平台间争夺用户时长的白热化,导致流量成本持续攀升。为提升用户活跃度,平台纷纷强化“数据导向”的激励机制——例如,某短视频平台将“点赞破万”作为视频进入热门推荐的门槛,某直播平台将“投票排名”与主播资源位直接挂钩。这种规则设计本意是激励优质内容,却 inadvertently 刺激了刷票需求:当数据成为获取资源的唯一钥匙,用户便会想方设法“走捷径”。更关键的是,平台规则存在天然的“滞后性”与“模糊性”——算法检测技术始终落后于刷票手段更新,平台对“刷票行为”的界定标准(如何种数据增长算异常)往往不透明,导致用户与平台陷入“猫鼠游戏”:服务商不断迭代技术规避检测,平台则频繁更新算法打击作弊,但始终无法根治。这种“监管漏洞”与“规则依赖”的矛盾,为刷票服务提供了灰色生存土壤。

技术普及与认知偏差进一步助推了刷票服务的流行。随着移动互联网的深度发展,“流量思维”已渗透至各行各业,从网红经济到私域运营,从知识付费到本地生活,数据指标成为衡量成功与否的核心标尺。与此同时,大众对“数据造假”的认知存在偏差:部分用户认为“刷票只是行业常态,不算违规”,甚至将其视为“聪明的营销手段”;更有甚者,将刷票能力与商业能力挂钩,“不会刷票的创业者不是好运营”。这种认知偏差的形成,既源于行业对“流量神话”的过度渲染(如“百万点赞带货千万”的案例被反复传播),也源于部分平台对“高数据账号”的隐性扶持——即便明知数据造假,仍给予其更多曝光资源,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。当刷票行为被“合理化”,其市场需求便呈指数级增长。

然而,101点赞刷票服务的流行并非长久之计。随着监管部门对虚假流量的打击力度加大(如网信办“清朗”专项行动),平台算法对异常数据的识别能力提升,以及用户对“内容质量”的回归需求,刷票服务的生存空间正被持续压缩。更深层的问题在于,依赖刷票获得的流量是“虚假繁荣”,不仅无法沉淀真实用户,更会损害平台生态与行业信任——当观众发现“百万点赞的视频仅千次播放”,当商家意识到“刷来的转化没有复购”,数据泡沫终将破裂。真正的破局之道,在于摆脱“唯流量论”的桎梏,回归内容创作与价值传递的本质:平台需优化算法逻辑,减少对单一数据指标的依赖;创作者需打磨优质内容,用真实价值吸引用户;用户则需树立理性认知,拒绝“数据崇拜”。唯有如此,才能让互联网生态摆脱刷票服务的“毒瘾”,回归健康可持续的发展轨道。