QQ个人刷赞作为一种在社交网络中悄然流行的行为,看似是简单的“数据美化”,实则对账号安全和社交形象构成了双重侵蚀。在QQ这一兼具即时通讯与社交展示功能的平台上,点赞不仅是内容互动的符号,更是用户社交价值与可信度的隐性标尺。当刷赞行为介入这一生态,它所动摇的不仅是平台规则的底线,更是用户在数字世界中的身份根基与人际信任。

账号安全:从权限漏洞到数据危机的连锁反应

QQ个人刷赞的核心风险,首先体现在对账号安全的直接威胁。多数刷赞行为依赖第三方工具或人工服务,这些渠道往往以“快速涨赞”“批量操作”为卖点,却暗藏权限窃取的隐患。用户授权工具访问QQ账号时,可能被要求开放动态读取、好友管理甚至密码修改权限,这些敏感信息一旦泄露,轻则导致好友列表被恶意利用进行诈骗,重则引发账号被盗、资金损失等严重后果。例如,曾有用户因使用非官方刷赞软件,导致QQ绑定支付账户被异常登录,最终造成财产损失——这类案例并非个例,而是刷赞行为衍生的典型安全风险。

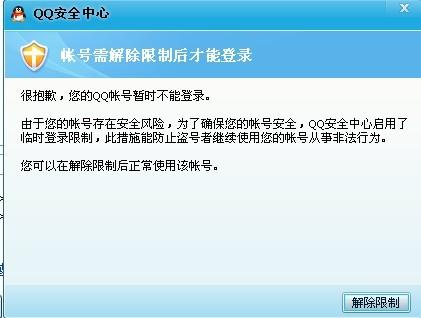

此外,平台对违规刷赞的打击机制,也让账号面临“规则性风险”。QQ作为腾讯旗下产品,其反作弊系统会监测异常点赞行为,如短时间内大量非好友点赞、同一IP地址集中操作等。一旦被判定为违规,轻则动态被限流、点赞数据清零,重则账号被短期或永久封禁。这种处罚不仅影响用户的基础社交功能,更可能波及与账号绑定的其他服务(如微信、游戏等),形成“跨平台安全危机”。

更深层次的风险在于数据滥用。部分刷赞平台在收集用户信息后,会将数据打包出售给黑产团伙,用于精准诈骗或垃圾信息推送。用户的社交关系链、兴趣偏好等隐私数据,在刷赞过程中被“明码标价”,成为数字黑市的交易品。这种“数据裸奔”式的操作,让账号安全从个人问题演变为系统性风险——用户在追求虚假点赞数据的同时,正将自己置于数据泄露的漩涡之中。

社交形象:虚假繁荣背后的信任崩塌与价值异化

如果说账号安全是“显性风险”,那么社交形象的损害则是“隐性腐蚀”。QQ作为熟人社交与半熟人社交的结合体,用户的社交形象很大程度上依赖于真实互动积累的信任资本。刷赞行为通过制造虚假的“受欢迎”假象,实则透支了这种信任,最终导致社交形象的自我瓦解。

从信任度层面看,过度依赖刷赞的用户,其动态内容往往陷入“点赞泡沫”。当好友发现一条内容仅有10条评论却有200个赞,或点赞者多为陌生账号时,会自然质疑互动的真实性。这种“数据不匹配”会引发“社交怀疑链”——用户不仅对刷赞者本人的可信度产生质疑,更可能对QQ平台的互动生态失去信任。例如,在班级群或工作群中,频繁刷赞的用户可能被贴上“虚伪”“刷存在感”的标签,其社交评价反而从“受欢迎”滑向“不真诚”。

从社交价值角度看,点赞的本质是“认可传递”,刷赞却让这一行为异化为“数字游戏”。真实的点赞背后,是内容质量、情感共鸣或人际纽带的体现;而虚假点赞则剥离了这些内涵,让社交互动沦为冰冷的数字堆砌。长期依赖刷赞的用户,会逐渐丧失通过优质内容维系社交关系的能力,转而陷入“数据依赖症”——为了维持点赞量不断刷赞,却忽略了真实社交中最重要的情感投入。这种“重数据轻关系”的倾向,最终导致社交圈的空心化:用户拥有庞大的点赞列表,却缺乏深度的人际连接。

更值得警惕的是,刷赞行为对个人品牌的长期损害。在职场、兴趣社群等场景中,QQ社交形象往往延伸至现实身份。例如,求职者若被发现简历中“社交影响力”数据造假,可能直接失去工作机会;创作者若依靠刷赞维持“热门”人设,一旦被揭露,将面临粉丝流失与声誉崩塌的双重打击。虚假数据或许能带来短期虚荣,却会在真实社交场景中反噬个人品牌,形成“数据造假-信任崩塌-社交贬值”的恶性循环。

回归真实:社交生态的本质是价值连接

QQ个人刷赞的泛滥,本质上是数字时代“社交焦虑”的产物——用户在追求“被看见”“被认可”的过程中,误将数据指标等同于社交价值。然而,健康的社交生态从来不是靠虚假数据堆砌的“空中楼阁”,而是建立在真实互动、内容质量与情感共鸣之上的“价值连接”。

对用户而言,与其将精力投入高风险的刷赞行为,不如通过优质内容输出、真诚人际互动来构建社交资本。例如,在QQ空间分享有深度的观点、记录真实的生活片段,或通过群聊、私聊与好友建立情感链接,这些行为虽然无法带来“立竿见影”的点赞增长,却能积累长期的信任与影响力。对平台而言,则需要完善反作弊机制,同时优化社交推荐算法——让优质内容而非虚假数据获得更多曝光,引导用户回归“内容为王”的社交本质。

在数字社交日益成为生活一部分的今天,账号安全是社交的“底线”,社交形象则是社交的“高线”。QQ个人刷赞看似是捷径,实则在这条路上,用户失去的不仅是账号安全与社交信任,更是数字世界中最珍贵的真实自我。唯有放下对虚假数据的执念,拥抱真实互动,才能在社交生态中走得更稳、更远。