“一元能刷1000说说赞吗?”这个问题在社交媒体运营圈早已不是新鲜事,各大电商平台、社交群里充斥着这类低价刷量广告,吸引着追求快速涨粉、提升互动的博主和企业。但剥开“一元”的低价外衣,其背后隐藏的不仅是技术漏洞,更是对社交信任体系的侵蚀——所谓的“高性价比”,本质是数据泡沫的虚假繁荣,真实价值几乎为零,风险却可能让账号万劫不复。

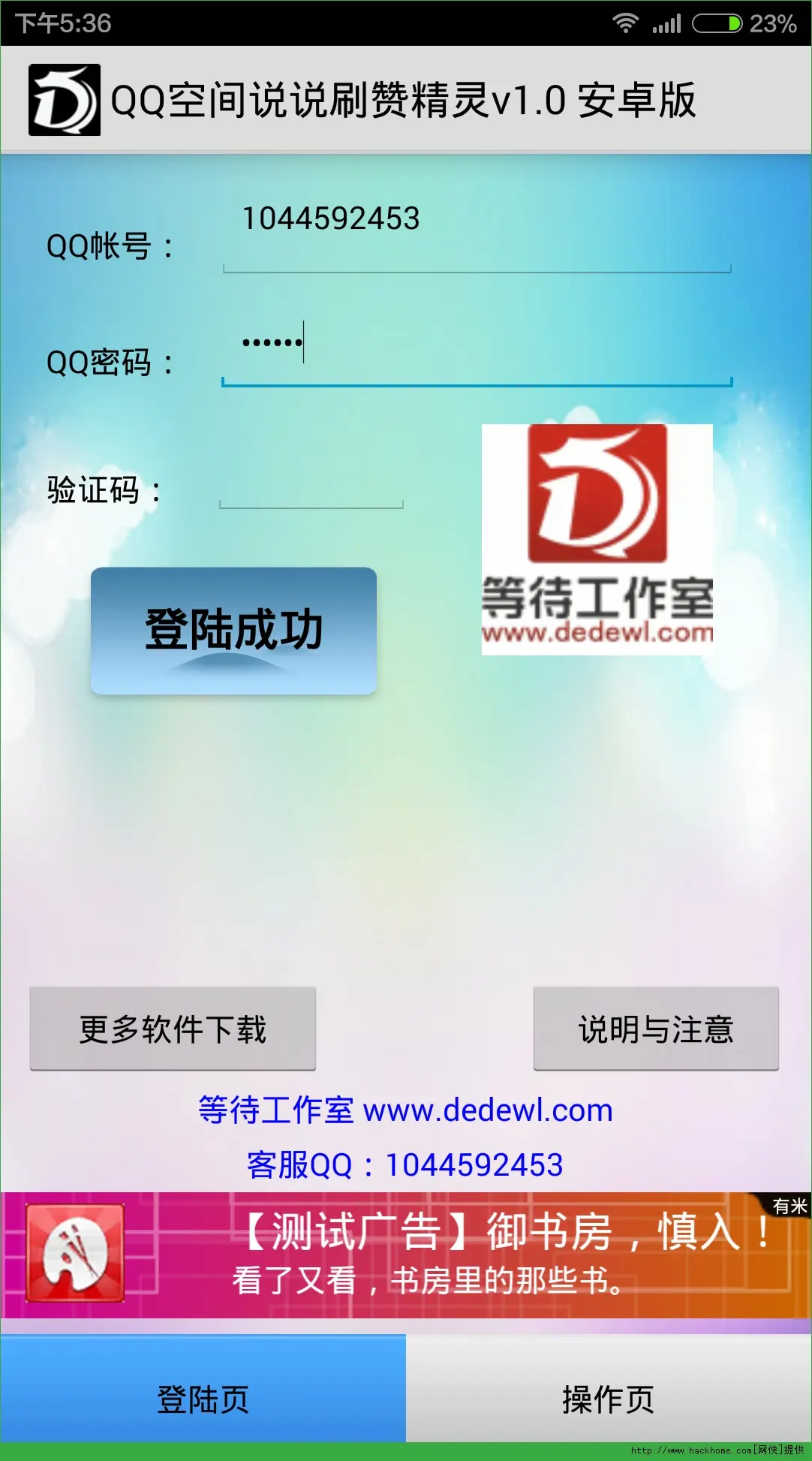

要理解“一元刷1000说说赞”为何存在,首先要看清其背后的实现逻辑。这类服务的核心是“批量制造虚假互动”,主要依赖三种技术手段:一是“僵尸粉矩阵”,即通过大量注册未激活或同质化账号,利用脚本程序批量点击点赞按钮;二是“模拟用户行为”,通过代理IP、随机设备指纹等技术,让点赞操作看起来像真实用户手动完成,比如间隔1-3秒随机点赞一次,避免被系统识别为机器行为;三是“平台接口漏洞”,部分小型或不规范的社交平台可能存在安全漏洞,被服务商通过接口直接调用点赞功能,成本极低。早期微信、微博等平台审核不严时,这类服务确实能短暂实现“一元刷1000赞”,但随着平台风控升级,如今能提供稳定服务的,往往是通过更隐蔽的灰色产业链——比如盗用用户隐私数据,或利用海外服务器绕过监管,但这些手段的合规性极低,随时可能被封禁。

那么,“一元刷1000说说赞”真的划算吗?答案是否定的。表面看,1000赞仅需1元,单次互动成本不足0.001元,远低于真实广告投放成本。但这种“低价”背后是巨大的隐性风险。首先,账号安全面临威胁。许多刷量服务商需要用户提供账号密码,以“批量操作”为名,实则可能盗取用户隐私信息,甚至利用账号进行诈骗、传播违规内容,导致账号被封禁或承担法律责任。其次,数据真实性崩塌,反噬账号价值。社交平台的算法早已能识别“异常互动”——比如1000点赞中90%来自无头像、无简介的“僵尸号”,或点赞时间集中在凌晨3点至5点,这种数据不仅无法提升账号权重,反而可能被平台判定为“刷量”,导致限流、降权,甚至永久封禁。更重要的是,虚假互动会误导运营方向。某美妆博主曾花费50元刷了5万点赞,却发现评论区冷冷清清,真实转化率不足1%,反而因数据异常失去了品牌方的合作机会——因为品牌方看重的不是“点赞数”,而是点赞背后的真实用户粘性与消费能力。

从行业趋势来看,“一元刷1000说说赞”的服务正在从“点赞”向“评论、转发、播放量”升级,但本质仍是“数据造假”的变种。随着短视频平台(如抖音、快手)和内容社区(如小红书、B站)的兴起,平台对互动数据的要求早已从“数量”转向“质量”。例如,小红书的算法会重点分析“点赞用户的粉丝画像是否与博主目标人群匹配”,抖音则会判断“点赞后的完播率、互动深度是否真实”。这意味着,即使刷来了1000赞,如果这些用户没有观看完视频、没有留下评论或收藏,数据对账号权重毫无帮助,反而会成为算法眼中的“异常信号”。与此同时,平台反作弊技术也在迭代:微信通过“用户行为序列分析”识别异常点赞,微博引入“AI图像识别”检测僵尸号头像,抖音则通过“设备指纹库”追踪同一设备的多次操作。可以说,“一元刷赞”的生存空间正在被不断压缩,未来可能只有极少数“小众平台”能短暂存在,但风险极高。

面对“一元刷1000说说赞”的诱惑,用户和运营者该如何应对?核心在于回归社交的本质——真实连接。对个人用户而言,与其花1元买1000虚假点赞,不如将精力放在内容创作上:比如分析自己的受众喜欢什么话题,优化文案和封面图,引导真实用户互动。某素人博主坚持每天回复评论、与粉丝互动,3个月内粉丝从0涨到1万,互动率远高于刷量账号,甚至获得了本地商家的推广合作。对企业而言,与其追求虚假的“数据繁荣”,不如通过社群运营、用户调研等方式构建真实粉丝池。例如,某母婴品牌通过建立“宝妈交流群”,定期分享育儿干货,群内用户自发点赞、分享品牌内容,不仅互动数据真实,还实现了复购率提升30%的效果。真正的社交价值,从来不是用“一元”能衡量的,而是用“真实用户的时间与信任”堆砌起来的。

归根结底,“一元能刷1000说说赞吗?”这个问题的答案,早已不是技术层面的“能”或“不能”,而是价值观层面的“该不该”。社交平台的核心是人与人的信息传递与情感交流,虚假数据就像一场“数字泡沫”,看似光鲜,轻轻一碰就会破碎。当所有人都意识到“一元买不到真正的点赞,只能买到短暂的数字泡沫”时,虚假互动的市场自然会萎缩,而健康的社交生态才能真正回归。对于每个社交用户而言,拒绝刷量、坚持真实,不仅是对自己账号负责,更是对整个网络环境的守护——毕竟,点赞的意义,从来不是为了数字,而是为了那份“被看见”的真实喜悦。