在当今数字营销环境中刷流量点赞这种行为真的能提升账号知名度和互动效果吗?这是许多品牌和运营者心中的疑问。当打开社交平台,看到某些账号的点赞量动辄十万+却鲜有真实评论时,这种“数据繁荣”的背后,隐藏着数字营销最核心的矛盾:短期数据造假与长期价值增长的冲突。刷流量点赞或许能在短时间内制造出“热门假象”,但它无法真正转化为账号的知名度和可持续的互动效果,反而可能让运营陷入“数据依赖”的恶性循环。

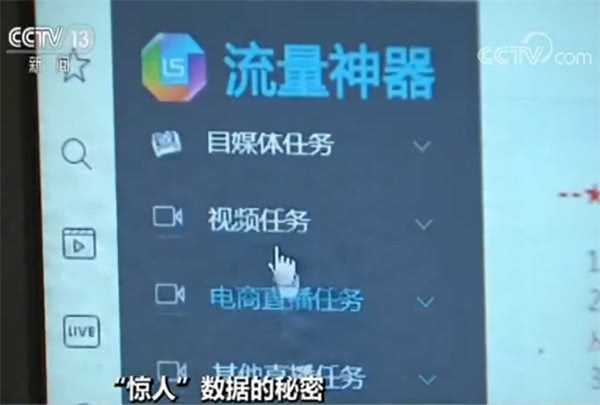

刷流量点赞的本质是“虚假繁荣”,与真实用户的自然行为存在本质区别。数字营销的核心逻辑是通过内容触达目标用户,引发情感共鸣或价值认同,从而产生关注、互动、转化的正向循环。而刷流量点赞则是通过机器程序或水军账号,在短时间内集中制造点赞、关注等数据,这种行为完全脱离了内容本身的吸引力。例如,某美妆账号通过刷单将单条视频点赞量刷至50万,但评论区只有寥寥几条“求链接”的机械评论,真实用户的转发率和停留时间远低于行业平均水平。这种“高点赞、低互动”的数据割裂,恰恰暴露了刷流量的虚假性——它只是数字的堆砌,而非用户真实意愿的表达。平台算法早已进化到能够识别异常数据的程度,当系统检测到某条内容的互动量与粉丝基数、内容质量不匹配时,不仅不会推荐更多流量,反而可能判定为作弊行为,对账号进行限流甚至封禁,前期投入的数据成本瞬间化为乌有。

真实互动才是账号知名度的基石,而刷流量点赞恰恰破坏了互动的真实性。账号知名度的提升,本质是用户心智占领的过程,需要通过持续输出有价值的内容,让用户产生“关注-阅读-认同-分享”的行为闭环。刷来的点赞没有真实用户的情感参与,无法形成口碑传播效应。比如,一个知识类账号如果靠刷流量获得高点赞,却无法在评论区与真实用户展开深度讨论,那么它的内容价值就无法被验证,用户也不会主动关注或推荐。相反,那些真正拥有知名度的账号,往往是互动率极高的“互动型账号”——它们的评论区充满了用户的真实反馈、二次创作和话题延伸,这种基于真实互动的“裂变传播”,才是账号知名度提升的核心动力。刷流量点赞看似“捷径”,实则切断了用户与内容之间的真实连接,让账号沦为“数据空壳”,即使粉丝数再高,也只是“僵尸粉”的堆砌,无法转化为实际的品牌影响力和商业价值。

平台算法的智能化反制,让刷流量点赞的“短期红利”越来越难以为继。如今的社交平台,无论是抖音的推荐算法、小红书的“薯条”机制,还是微博的热搜规则,都越来越注重“用户行为质量”而非单纯的“数据量”。算法会综合分析用户的完播率、评论深度、转发路径等多维度数据,判断内容的真实价值。例如,某条视频如果点赞量很高,但完播率不足10%,算法会判定内容“标题党”或“数据异常”,从而减少推荐;反之,一条点赞量不高但完播率、评论率均高于行业均值的内容,反而可能获得更多流量倾斜。这种“以质取胜”的算法逻辑,让刷流量点赞的性价比越来越低——运营者需要投入大量资金购买虚假流量,却无法换来平台的自然推荐,最终陷入“越刷越没流量,越没流量越要刷”的怪圈。更关键的是,一旦账号被平台标记为“作弊账号”,不仅之前的流量投入打水漂,还可能影响账号的长期权重,恢复信任的成本极高。

从品牌长远价值来看,刷流量点赞是一种“饮鸩止渴”的短视行为。数字营销的最终目的是建立品牌与用户之间的信任关系,而信任的建立,需要真实、透明、持续的价值输出。刷流量点赞本质上是对用户的欺骗,当用户发现某账号的数据与实际体验严重不符时,不仅会取消关注,还可能通过负面评价损害品牌形象。例如,某新消费品牌在上市初期通过刷流量制造“爆款假象”,吸引了大量用户购买,但产品实际体验与宣传不符,导致大量差评和退货,最终品牌口碑崩塌,市场份额迅速萎缩。这种“数据造假-用户信任崩塌-品牌价值受损”的恶性循环,正是刷流量点赞行为的必然结果。真正的品牌知名度,从来不是靠虚假数据堆砌出来的,而是靠产品力、内容力和用户运营的长期积累,是通过一次次真实互动赢得用户认可的过程。

在当今数字营销环境中,刷流量点赞早已不是“聪明手段”,而是被行业唾弃的“低级作弊”。随着平台监管的加强和用户辨别力的提升,虚假数据的生存空间越来越小,而真实、优质、有价值的内容,才是账号知名度和互动效果提升的唯一正道。运营者应当回归内容本质,深耕用户需求,通过持续输出能解决用户问题、引发用户情感共鸣的内容,让用户从“被动点赞”变为“主动分享”,这才是数字营销的长远之道。刷流量点赞或许能带来短暂的数字虚荣,但唯有真实互动,才能让账号在数字浪潮中行稳致远,实现真正的价值增长。