用户在微博上点赞刷不出来,这一看似简单的操作异常,实则背后交织着技术逻辑、平台规则与用户行为的多重博弈。作为国内最具影响力的社交媒体平台之一,微博的点赞功能不仅是用户表达态度的基础交互,更是内容传播算法的重要参数。当点赞数据无法实时显示或突然消失时,用户的第一反应往往是“被限流”或“系统故障”,但问题的复杂性远超表面现象。深入拆解这一现象,需要从数据同步机制、算法过滤逻辑、用户行为边界及平台治理策略四个维度展开,才能揭示点赞刷不出来的底层逻辑。

一、数据同步延迟:点赞的“虚拟存在”与“实体显示”存在时差

点赞刷不出来的最直接原因,往往是数据同步的技术延迟。微博作为亿级用户平台,每秒产生的点赞请求以万计,其后台数据系统需通过分布式架构处理海量交互。用户点击“赞”按钮后,请求首先进入本地缓存,随后发送至中央服务器进行校验(如是否重复点赞、账号状态是否正常),校验通过后再写入数据库,最后同步至用户主页、内容作者及其他相关页面。这一流程看似简单,但在实际运行中可能因网络波动、服务器负载、数据库读写压力等因素产生延迟。

例如,在用户密集的高峰时段(如明星发文、热点事件爆发时),服务器可能优先处理新产生的点赞请求,而对历史点赞数据的同步进行队列排序,导致部分点赞在几分钟甚至更长时间后才显示。此外,微博的“点赞数据”并非单一存储,而是分散在用户关系库、内容库、互动日志库中,不同库之间的同步若出现不一致,也可能导致用户主页显示的点赞数与实际点击数不符。这种技术层面的延迟并非“故障”,而是平台在性能与实时性之间的权衡结果——对于微博而言,保证核心交互(如评论、转发)的实时性优先于点赞数据的绝对同步。

二、算法过滤机制:点赞的“隐形门槛”与内容质量筛选

当点赞长期无法显示或频繁消失时,算法过滤机制是更深层的原因。微博的推荐算法核心目标是“优质内容优先”,而点赞作为用户正向反馈的重要指标,会被纳入内容质量评估体系。但这里的“优质”并非单纯看点赞量,而是结合互动质量、用户权重、内容合规性等多维度数据综合判断。

具体而言,算法会通过“反作弊系统”识别异常点赞行为。例如,同一账号短时间内对大量内容点赞、通过非官方渠道(如脚本、外挂)进行批量点赞、或与账号历史行为模式(如长期潜水后突然高频互动)不符的操作,都可能被判定为“无效点赞”。这些点赞数据会被暂时屏蔽或直接丢弃,导致用户在主页看不到点赞记录。此外,若点赞的内容本身被算法判定为低质(如标题党、抄袭、虚假信息)或处于“冷启动”阶段(未被推荐到更多用户流),其互动数据会被降低权重,甚至不显示在公开的点赞列表中,用户自己的点赞自然“刷不出来”。

更值得探讨的是“用户权重”的影响。微博对不同账号的互动数据赋予不同权重:普通用户的点赞可能直接显示,但频繁发布违规内容、被多次举报或账号活跃度低的用户,其点赞行为可能被算法“降权处理”,即点赞成功但仅在对方后台可见,不进入公开传播链。这种机制本质是平台对用户“信用值”的隐性筛选,却让许多用户误以为“点赞失败”。

三、用户行为边界:操作习惯与平台规则的“隐形冲突”

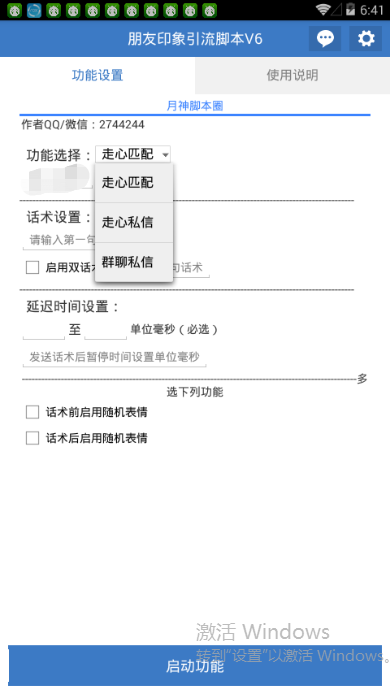

部分用户点赞刷不出来的问题,源于自身行为与平台规则的边界冲突。微博的《社区公约》明确禁止“刷赞”行为,即通过非正常手段提升内容互动量。但许多用户为了追求“数据好看”或满足虚荣心,会使用第三方工具、雇佣水军或手动进行批量点赞,这些行为一旦被系统检测到,轻则点赞数据被清零,重则账号被限权(如禁止点赞、降级推荐)。

即使是正常用户,也可能因操作习惯触发平台风控。例如,连续对同一作者的多条内容进行快速点赞、在短时间内对多个话题下的内容密集互动、或通过多个小号集中给同一内容点赞——这些行为在算法看来与“刷赞”高度相似,从而触发保护机制。此外,若用户账号处于“新手期”(注册时间短、粉丝量少、无完善头像简介),其互动数据会被重点监控,点赞显示的延迟率可能更高,这是平台对“新号”的默认风控策略,避免新号通过异常手段快速影响内容生态。

值得注意的是,用户对“点赞”的认知偏差也会加剧这一问题。部分用户认为“只要点了赞就必须显示”,却忽略了平台对互动数据的“非实时筛选”机制——例如,系统可能先对点赞数据进行“预校验”,暂时显示在用户本地,后续若发现异常再撤销显示。这种“先显示后撤销”的过程,让用户产生了“点赞刷出来又消失”的错觉,实则是对违规行为的动态拦截。

四、平台治理策略:数据治理与内容生态的动态平衡

从宏观层面看,微博点赞刷不出来的现象,本质是平台在数据治理与内容生态平衡中的必然选择。作为公共舆论场,微博需要防止数据造假对内容生态的污染,避免“劣币驱逐良币”——若虚假点赞泛滥,真实优质内容的传播会被稀释,最终损害用户体验。因此,平台会通过“点赞数据清洗”机制,定期清理异常点赞记录,导致部分用户的点赞数据“凭空消失”。

这种治理策略具有两面性:一方面,它保证了互动数据的真实性,让优质内容能通过真实互动获得曝光;另一方面,也误伤了一部分正常用户,尤其是那些因操作习惯“踩线”的普通网民。例如,某明星粉丝为支持偶像,手动对多条内容进行点赞,但因操作过于集中,被系统误判为“刷赞”,导致所有点赞数据被清零。这种“一刀切”的风控模式,虽然提高了治理效率,却牺牲了部分用户体验,也成为微博被诟病“不透明”的主要原因之一。

此外,微博的商业化需求也影响点赞显示逻辑。品牌方为了推广内容,可能通过付费手段提升点赞量(如“微博粉丝通”中的互动优化服务),这些付费互动会被算法优先展示;而非付费用户的点赞,若未被判定为“优质”,则可能被限制显示。这种“商业优先”的排序逻辑,让普通用户的点赞在信息流中的可见度降低,进一步强化了“点赞刷不出来”的用户感知。

结语:从“点赞异常”看社交媒体的底层逻辑

用户在微博上点赞刷不出来,并非单一因素导致,而是技术延迟、算法筛选、用户行为与平台治理共同作用的结果。这一现象背后,折射出社交媒体平台在“用户体验”与“生态治理”之间的永恒博弈——既要保证交互的流畅性,又要维护内容的真实性;既要满足用户的表达需求,又要防止数据滥用对生态的破坏。

对用户而言,理解这一逻辑后,更应规范自身行为:避免使用第三方工具、控制点赞频率、完善账号信息,以降低被风控的概率;同时需接受“数据延迟”与“算法筛选”的客观存在,理性看待点赞的“显示与否”。对平台而言,则需在风控精准度与透明度上持续优化——例如,通过用户教育明确规则边界、通过技术手段减少误判、通过公开数据报告增强用户信任。毕竟,社交媒体的核心价值,永远建立在真实、健康的互动之上。点赞的“可见”与“不可见”,最终考验的是平台对“真实连接”的坚守程度。