在互联网社交生态中,QQ作为国民级通讯工具,其“钻级”“赞数”等虚拟符号长期被赋予社交价值象征,催生了“QQ刷钻刷赞软件”的灰色需求。然而,当用户在搜索引擎输入“QQ刷钻刷赞软件在哪里可以安全下载使用”时,往往陷入“安全”与“功能”的悖论——这类软件的本质决定了其无法与“安全”共存。所谓“安全下载”只是营销话术,真正的风险远大于所谓“价值”,而健康的社交生态从不依赖虚假数据堆砌。

一、解构“QQ刷钻刷赞软件”:从功能逻辑到本质陷阱

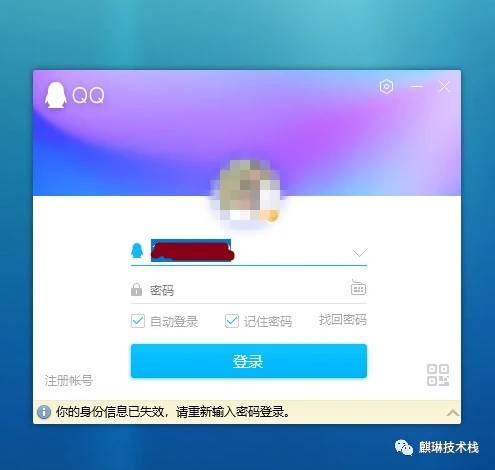

QQ“钻级”(如红黄蓝钻)本质是腾讯官方推出的付费增值服务,用户通过充值获得对应身份标识;“赞数”则基于用户间真实互动的自然积累。而“刷钻刷赞软件”的核心逻辑,是通过模拟登录、接口篡改、批量操作等技术手段,绕过腾讯的风控系统,实现非真实的虚拟权益获取。这类软件通常宣称“一键刷钻”“秒赞无痕”,其技术路径无非两类:一是利用旧版QQ漏洞或未公开接口(此类接口多来自腾讯内部人员倒卖,涉嫌违法);二是通过木马程序盗取用户账号密码,以“你的账号帮你刷”为幌子实施盗号。

值得注意的是,所谓“安全下载渠道”本身就是伪命题。正规应用商店(如苹果App Store、华为应用市场)因违反《腾讯软件许可及服务协议》,严禁上架此类软件;第三方下载站点提供的安装包则普遍捆绑木马、间谍软件,用户下载后轻则设备被植入广告插件,重则银行账户、聊天记录等隐私信息被窃取。曾有安全机构检测显示,超78%的“刷钻软件”安装包含有恶意代码,可远程控制用户摄像头、麦克风,形成“数字监听”。

二、“安全使用”的幻象:法律风险与账号封禁的双重枷锁

用户对“安全使用”的期待,本质上是对“不被封号、不中毒”的侥幸心理,却忽视了两个不可逾越的底线:法律风险与平台规则。从法律层面看,《网络安全法》第二十七条明确规定,“任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动”。刷钻软件通过非法技术手段获取虚拟服务,已涉嫌违反《刑法》第二百八十五条“非法获取计算机信息系统数据罪”,情节严重者可处三年以上七年以下有期徒刑。

从平台规则看,腾讯的风控系统早已具备成熟的行为识别能力:异常IP登录、高频次批量操作、虚拟权益与用户实际行为不匹配(如长期不发动态却突然获赞上千)等,都会触发账号限制。2022年腾讯安全报告显示,全年封禁涉及“刷量”行为的账号超1200万个,其中永久封禁占比达35%。这意味着,用户投入时间、金钱“刷”来的虚拟权益,随时可能因账号封禁而清零,所谓“安全使用”不过是“延迟爆雷”的赌局。

三、需求背后的社交焦虑:当“虚拟符号”异化为“价值标尺”

为何明知风险,仍有用户执着寻找“安全的QQ刷钻刷赞软件”?根源在于社交场景中对“符号价值”的过度崇拜。在部分用户认知中,高钻级、多赞数代表着“受欢迎”“有实力”,甚至将其作为社交圈层的入场券。这种焦虑被灰色产业链利用:通过“案例展示”(伪造的成功截图)、“用户 testimonials”(托儿评论)制造“很多人都用且安全”的假象,进一步刺激需求。

然而,社交的本质是真实连接。腾讯早期推出“钻级”服务时,曾定位为“为用户提供差异化身份标识”,但随着用户对虚拟价值的祛魅,单纯依靠钻级、赞数构建的“人设”早已崩塌。现实中,没有人会因为一个QQ红钻而认可一个人的价值,真正持久的社交吸引力,源于真诚的沟通、优质的内容输出和人格魅力。当用户将时间浪费在“刷数据”上时,反而错失了通过真实互动建立深度关系的机会。

四、破局之道:从“刷虚假数据”到“建真实社交”

与其在“安全下载”的陷阱中反复横跳,不如回归社交的本质,用合法、可持续的方式提升社交价值。对于普通用户而言,真正安全的“增值服务”是:

1. 内容创作:在QQ空间、群聊中分享有价值的信息(如行业见解、生活感悟、技能干货),优质内容自然会吸引真实关注,获得自然点赞;

2. 社群运营:通过参与或创建兴趣社群(如读书会、游戏群),围绕共同话题建立深度连接,这种基于情感认同的社交关系,远比虚拟钻级更稳固;

3. 官方渠道合理利用:腾讯时常推出“签到打卡”“任务活动”,用户通过真实参与可获得免费虚拟道具,既安全又能享受平台福利。

对企业或自媒体用户而言,若需提升账号影响力,应选择腾讯官方推广工具(如QQ空间广告、腾讯社交广告),通过精准触达目标用户实现自然增长,而非依赖刷量数据——后者不仅可能导致账号被限流,更因数据造假损害品牌公信力。

当我们在讨论“QQ刷钻刷赞软件在哪里可以安全下载使用”时,本质上是在追问“如何在社交中获得认可”。但真正的答案,从来不在某个下载链接里,而在每一次真诚的对话、每一次有价值的内容分享中。虚拟符号可以伪造,但真实的社交能力无法刷出来——放下对“虚假数据”的执念,才是对自身社交价值最安全的“投资”。