刷QQ名赞软件真的有效吗?这个问题在社交需求日益膨胀的当下,始终萦绕在许多用户心头。随着QQ作为国民级社交平台的持续深耕,“名赞”——即个性签名或动态下的点赞数,逐渐演变成一种隐性的社交货币。而所谓“刷QQ名赞软件”,正是瞄准了这种心理需求,宣称能快速提升个人动态的点赞量,从而塑造更受欢迎的社交形象。然而,剥开营销话术的外衣,这类软件的“有效性”需要从数据真实性、社交价值、平台规则及长期影响等多维度进行深度剖析。

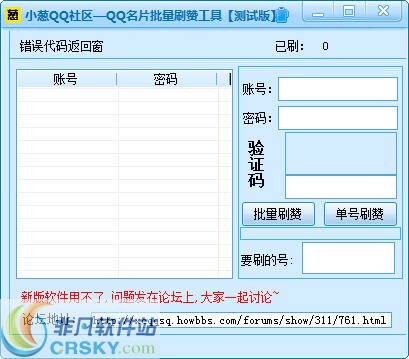

从表面数据来看,刷QQ名赞软件确实能在短期内实现点赞数量的跃升。这类软件通常通过模拟用户点击、利用第三方接口或诱导真实用户互动等方式,在短时间内为指定动态增加数百甚至数千个点赞。对于追求“数据好看”的用户而言,这种立竿见影的效果似乎印证了软件的“有效性”——毕竟,一个拥有高赞的动态,在QQ好友列表中更容易吸引眼球,满足被关注、被认可的即时心理需求。尤其是对于依赖社交形象获取商业机会(如微商、主播)或校园社交中希望提升影响力的群体,高赞数似乎成了“受欢迎”的直接证明。但这种数据层面的“有效”,本质上是一种数字泡沫,其背后缺乏真实的社交互动支撑。

深入社交场景的核心,QQ名赞的真正价值并非孤立的数据,而是与互动质量、关系深度紧密相连的。在真实社交生态中,一个动态的点赞往往代表着好友的认可、共鸣或情感连接。例如,一条毕业动态收到挚友的点赞,是多年情谊的见证;一次工作分享获得行业前辈的点赞,是专业能力的认可。这些点赞承载着具体的社交意义,能够强化人际关系网络,形成正向的情感循环。而刷赞软件制造的点赞,来源多为陌生账号、僵尸号或非目标用户,既无情感基础,也缺乏内容共鸣。这种“无效点赞”不仅无法带来真实的社交反馈,反而可能让发布者陷入自我认知的误区——将虚假数据等同于真实受欢迎程度,最终在需要真实社交支持时暴露出关系的脆弱性。

更值得警惕的是,刷QQ名赞软件的“有效性”背后潜藏着多重风险。从平台规则视角看,QQ等社交平台始终严厉打击数据造假行为。一旦系统检测到某动态的点赞增长存在异常(如短时间内激增、来源IP集中、账号特征异常等),轻则删除虚假点赞、动态限流,重则可能导致账号降权甚至封禁。对于依赖QQ进行商业运营的用户而言,这种风险无疑是致命的——账号的社交信任一旦崩塌,不仅前期的数据投入付诸东流,更可能失去核心用户群体。从信息安全角度,这类软件通常需要获取用户的QQ账号权限,甚至要求绑定手机号、支付信息,存在账号被盗、隐私泄露、资金被盗刷的隐患。近年来,因使用第三方刷赞软件导致账号被盗、财产损失的案例屡见不鲜,其“有效”的前提早已被安全风险所颠覆。

长期来看,依赖刷赞软件追求“有效”社交,实则是对真实社交能力的侵蚀。当用户习惯于用虚假数据包装自己,便会逐渐忽视内容创作的重要性,减少与好友的真实互动。社交能力的提升本应建立在真诚沟通、价值输出和情感维系之上,而非数字攀比。在QQ的社交生态中,那些拥有真正影响力的用户,往往是持续分享优质内容、积极回应好友互动、在群体中提供情感或价值支持的人。他们的动态即使点赞数不高,也能引发深度讨论和持续关注;而依赖刷赞的“高赞动态”,往往如流星般短暂,难以沉淀为长期的社交资本。这种“数据有效,社交无效”的悖论,正是刷赞软件最根本的局限性。

随着社交平台算法的迭代升级和用户群体理性化趋势,刷QQ名赞软件的“有效性”正被进一步压缩。当前,QQ等平台已通过AI算法识别异常互动行为,结合用户画像、互动历史等数据维度,精准过滤虚假点赞。同时,年轻用户群体对“数据真实”的重视程度显著提升,更倾向于通过真实互动建立社交关系,而非盲目追求点赞数量。这种生态变化,使得刷赞软件的生存空间不断被挤压,其“有效”的营销话术在理性用户面前也逐渐失去说服力。

归根结底,刷QQ名赞软件的“有效性”是一个被刻意放大的伪命题。它或许能在短期内提供数据层面的心理慰藉,却无法替代真实社交的价值积累,反而可能带来账号风险、信任流失和社交能力退化。在追求社交影响力的道路上,与其依赖工具制造虚假繁荣,不如将精力投入到内容创作、关系维护和真实互动中——毕竟,真正有效的社交,从来不是刷出来的,而是用心经营出来的。