在本地生活服务竞争白热化的当下,大众点评的店铺点赞数已成为消费者判断商家口碑的重要参考,直接关系到店铺曝光率与转化效率。随之而来的问题是:大众点评上真实用户安全刷赞操作是否可行?若可行,其操作方法又该如何规避平台风险,实现长效增长?这一议题并非简单的“技术操作”,而是涉及平台规则、用户行为逻辑与商业伦理的综合命题。

大众点评点赞的真实价值:从“数字符号”到“信任资产”

点赞数在大众点评生态中绝非孤立的数据,而是平台算法推荐的核心权重之一。高点赞店铺往往能获得更多“自然流量”,形成“点赞多→曝光多→客源多→点赞更多”的正向循环。然而,这种价值建立在一个前提之上:点赞必须源于真实用户的真实体验。虚假点赞(如机器批量刷赞、雇佣水军无脑点赞)虽能短期内提升数据,却与平台“真实评价”的初衷背道而驰,一旦被识别,轻则降权限流,重则封号关店。因此,“真实用户安全刷赞”的核心矛盾,在于如何在“符合平台规则”的前提下,通过合理手段引导真实用户主动点赞,而非制造虚假数据。

可行性拆解:真实用户安全刷赞的底层逻辑与边界

要判断“真实用户安全刷赞”是否可行,需先厘清平台的检测机制与安全边界。大众点评的算法系统通过多维度数据识别异常行为:包括IP地址是否频繁变动(如同一IP短时间内为多家店铺点赞)、设备指纹是否重复(如同一设备登录多个账号)、用户行为路径是否异常(如新注册账号直接跳转至陌生店铺点赞)、点赞内容是否空洞(如无实际消费体验却发表“好评”)等。若操作能规避这些异常点,让点赞行为模拟真实用户的自然轨迹,则存在“安全”空间。

关键在于“真实用户”的定义——并非指“真人手动点赞”,而是指点赞账号具备真实消费场景、真实活跃度与真实社交关系链。例如,某餐饮店引导到店顾客通过扫码关注店铺并分享消费体验至朋友圈,顾客自愿点赞的行为,即属于“真实用户安全点赞”;而通过第三方服务商购买“兼职用户”集中点赞,即便账号是真人,若缺乏真实消费关联,仍会被判定为“虚假互动”。因此,可行性取决于能否构建“真实消费-真实体验-真实点赞”的闭环,而非单纯追求点赞数量。

安全操作方法:从“被动等待”到“主动引导”的合规路径

若要在安全框架内提升点赞数,需摒弃“刷量思维”,转向“用户体验优化+场景化引导”。以下是经过验证的操作方法,核心逻辑是让点赞成为用户自然行为的“副产品”:

1. 基于真实消费的场景化引导

到店消费是点赞行为最可信的底层逻辑。商家可通过优化服务流程,在消费关键节点植入点赞引导:例如,餐后服务员递上印有店铺二维码的“好评卡”,附文“如果您对我们的服务满意,欢迎在大众点评点赞分享,您的认可是我们进步的动力~”,同时搭配小额福利(如“点赞截图下次消费享9折”)。这种引导基于真实消费场景,用户点赞意愿更高,且行为路径符合平台对“优质评价”的判定——有实际消费支撑的点赞,算法更难判定为异常。

2. 社群化运营构建真实用户池

将顾客沉淀至私域社群(如微信群、企业微信),通过长期互动建立信任,再引导点赞。例如,烘焙店可在群内发起“本周新品体验官”活动,邀请群成员免费试吃并要求在大众点评发布图文评价(需含店铺定位),评价后可获赠新品券。此时用户点赞是基于真实体验的主动行为,且社群成员多为老顾客,账号活跃度与消费真实性均有保障,平台检测时更易通过。需注意:社群引导需避免“强制点赞”,重点在于“体验分享”,点赞应是分享后的自然延伸。

3. KOC/KOL真实体验合作

KOC(关键意见消费者)与KOL(关键意见领袖)的点赞具有更高的“真实权重”,但合作必须以“真实体验”为前提。例如,邀请本地探店达人到店消费,不要求“必须好评”,而是鼓励其基于真实感受发布内容。优质内容自带传播属性,其他真实用户看到后会主动点赞,形成“自然裂变”。合作时需注意:避免“虚假宣传”,达人账号需与本地生活圈层强相关(如本地美食博主),且合作频率不宜过高,否则易被平台判定为“商业炒作”。

4. 内容优化驱动自然点赞

用户是否愿意点赞,本质取决于内容是否“有价值”。商家应优化大众点评店铺的图文内容:例如,餐饮店突出“招牌菜制作过程”“顾客用餐场景”,美业店展示“前后对比图”“服务细节特写”,让真实用户通过内容产生共鸣,自发点赞。优质内容还能吸引“自然流量”——新用户浏览后因认可而点赞,无需商家主动引导,这种“被动点赞”的安全性最高,也是平台鼓励的“正向生态”。

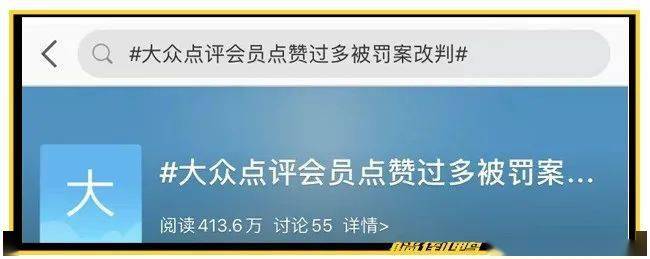

风险警示:安全刷赞的“红线”与长期代价

即便采用上述方法,“安全刷赞”仍存在隐性风险。其一,用户举报风险:若引导方式过于强硬(如强制点赞才能享受优惠),可能引发顾客反感,遭举报后平台会介入核查;其二,数据波动风险:短期内集中引导点赞可能导致数据异常,触发算法预警,长期需保持稳定增长;其三,依赖性陷阱:过度依赖“引导点赞”而忽视服务本质,会导致“高点赞、低转化”的泡沫数据,反噬店铺口碑。

回归本质:点赞是“结果”,而非“目的”

大众点评真实用户安全刷赞的可行性,本质是“商业效率”与“平台规则”的平衡艺术。但需明确:点赞是优质服务的“副产品”,而非商业成功的“核心指标”。商家若将精力放在提升产品品质、优化服务体验上,真实用户自然会主动点赞,形成“口碑-流量-转化”的良性循环。任何试图绕过平台规则、走“捷径”的刷赞操作,短期或能获利,长期必遭反噬。在本地生活服务“内容为王”的时代,唯有回归“真实”二字,才能让点赞数真正成为店铺的“信任资产”,而非“定时炸弹”。