在本地生活服务领域,大众点评作为连接商家与消费者的核心平台,其流量与评价体系直接关系到商家的生死存亡。然而,随着竞争加剧,“大众点评刷粉刷赞”逐渐成为部分商家眼中的“捷径”——通过购买虚假粉丝和好评,快速提升店铺曝光与信任度。这种操作看似能解燃眉之急,实则暗藏多重风险。那么,大众点评刷粉刷赞真的靠谱吗?商家又是否应该参与其中?我们需要从底层逻辑、实际风险与长期价值三个维度,拆解这一现象背后的商业本质。

一、刷粉刷赞的“速效”幻觉:短期流量与长期陷阱的博弈

大众点评刷粉刷赞的核心逻辑,是通过人为干预数据,快速满足平台的流量分配机制与消费者的决策偏好。从表面看,这似乎能带来立竿见影的效果:粉丝数突破千级能提升店铺“热门度”,好评率超过90%能强化消费者信任,甚至可能挤进“必吃榜”“热门榜”等推荐位,吸引自然流量。尤其对新店而言,面对“零评价冷启动”的困境,刷单似乎是最快打破僵局的方式——比如某新开业餐厅,通过一周内刷出500条“五星好评”,迅速将评分从3.5拉升至4.8,到店量因此提升30%。

但这种“速效”本质上是幻觉。大众点评的算法并非简单的“数据崇拜”,而是基于用户行为、内容质量、商家服务等多维度的综合评估。刷出的粉丝多为“僵尸号”(无消费记录、无动态、头像模糊),刷出的好评则常存在内容雷同(如“味道不错,环境很好,推荐”)、时间集中(凌晨集中发布)、缺乏细节(未提具体菜品或服务体验)等特征。这些异常数据会触发平台的反作弊系统——据行业观察,2023年大众点评每月清理的虚假账号超百万,涉及商家店铺的降权率同比上升40%。这意味着,刷粉刷赞不仅可能让前期投入打水漂,反而可能导致店铺排名暴跌,甚至被平台标注“虚假宣传”标签,彻底失去消费者信任。

二、消费者信任的“反噬”:虚假口碑如何摧毁商业根基?

消费者选择大众点评,本质是对“真实用户评价”的信任。当刷单行为泛滥,这种信任体系会从内部瓦解。心理学中的“虚假共识效应”指出,人们倾向于高估他人与自己观点的一致性——当商家刷出大量好评时,消费者会默认“大家都说好,应该没问题”,从而降低警惕性。但一旦发现评价与实际体验严重不符(比如刷单夸大“分量足”,到店却发现“缩水严重”),信任崩塌的速度会比建立时快10倍。

更严重的是,负面口碑的“长尾效应”远超虚假好评。某连锁美发品牌曾因刷单被消费者曝光“真实服务与评价差距巨大”,相关话题在社交平台发酵后,单月客流量下降50%,品牌口碑修复耗时近一年。这是因为,消费者对虚假宣传的容忍度极低——他们不仅会流失,还会通过“差评+吐槽”形成二次传播,让商家的获客成本呈指数级增长。正如一位资深餐饮从业者所言:“刷单是用短期流量透支长期信用,这笔账,怎么算都是亏的。”

三、平台规则与法律风险:高压下的“零和游戏”

从平台规则看,大众点评对刷粉刷赞的打击早已升级。2022年,平台上线“AI反作弊系统”,通过分析用户行为轨迹(如登录IP、浏览时长、消费习惯)、内容特征(如图文匹配度、关键词重复率)等数据,精准识别异常评价。一旦被判定为刷单,商家将面临“删除虚假数据”“限制流量推送”“暂停参加平台活动”等处罚,情节严重者可能被永久清退。

从法律层面,刷粉刷赞更涉嫌违反《反不正当竞争法》第八条,即“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传”。2023年上海市场监管部门曾对某火锅店开出20万元罚单,理由是通过刷单虚构用户评价,构成虚假宣传。这意味着,刷粉刷赞不再是“平台违规”,而是可能触碰法律红线的商业行为,商家需承担法律责任与经济风险。

四、商家的理性选择:放弃“捷径”,深耕真实口碑运营

既然刷粉刷赞风险重重,商家是否只能被动等待自然流量增长?答案是否定的。与其将资源投入高风险的“数据造假”,不如通过合规方式提升店铺的真实竞争力,这才是应对流量焦虑的根本之道。

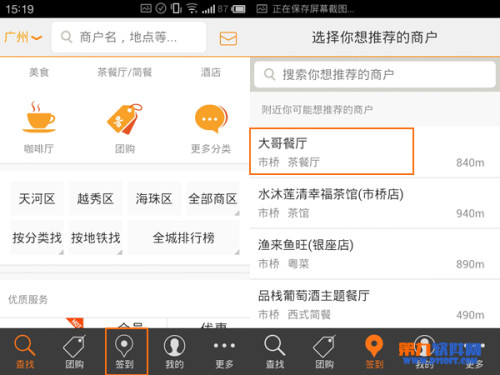

新店冷启动阶段,可通过“体验式激励”引导真实评价。例如,设置“到店消费后分享真实评价,领取小礼品或优惠券”的活动,既避免直接“买好评”的违规风险,又能通过真实用户体验积累初始口碑。某烘焙店开业初期,通过“晒单送新品”活动,一个月内收获200条带图好评,自然流量提升25%,且评价内容真实可信,转化率远高于刷单数据。

成熟店铺运营阶段,需聚焦“用户体验-评价优化-流量提升”的正向循环。一方面,优化产品与服务质量,确保“体验与评价匹配”——比如餐饮店可推出“招牌菜试吃装”,降低消费者决策门槛;服务类商家可细化服务流程,确保每个环节超出用户预期。另一方面,主动引导用户晒好评:在店内放置“好评指引卡”,提示用户可从“菜品口味、服务态度、环境细节”等维度分享体验,同时及时回复用户评价(尤其是差评,通过道歉与改进承诺展现服务诚意)。数据显示,积极回复评价的商家,用户复购率平均提升18%,自然流量占比超60%。

长期布局阶段,商家应将大众点评视为“品牌口碑沉淀阵地”,而非单纯的“流量工具”。通过定期发布店铺动态(如新品上线、幕后故事)、参与平台“霸王餐”“探店”等官方活动,吸引真实用户关注,构建“老带新”的口碑裂变体系。这种模式虽见效慢,但能沉淀可持续的私域流量,形成“流量-体验-口碑-复购”的商业闭环,抵御市场竞争风险。

结语:商业的本质是“价值交换”,而非“数据伪装”

大众点评刷粉刷赞的诱惑,本质是商家对“流量焦虑”的应激反应。但在本地生活服务市场,消费者的每一次选择、每一条评价,都是对商家价值的真实投票。试图用虚假数据粉饰太平,如同在沙地上建高楼,终将被市场的浪潮冲垮。真正的商业智慧,不在于如何“走捷径”,而在于如何打磨产品、服务用户、沉淀口碑——当商家能为消费者创造真实价值,流量与信任自然会随之而来。这或许才是应对竞争的“终极答案”。