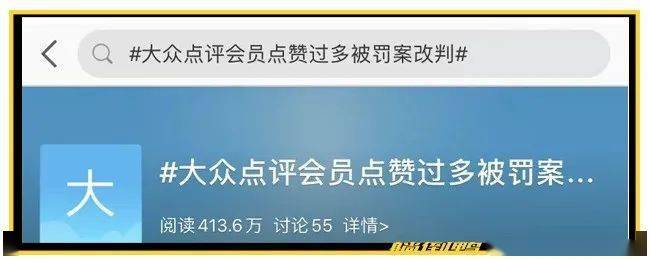

大众点评作为本地生活服务的“决策入口”,其评价体系本应是用户筛选商家、规避风险的“指南针”,但“刷赞现象”的存在,正悄然腐蚀这一信任基石。刷赞是否真实存在?它又如何动摇用户对平台的信任?这不仅关乎商家的生存逻辑,更影响着本地生活服务的生态健康。

一、刷赞现象:从“潜规则”到“规模化产业链”

刷赞现象并非空穴来风,而是多重因素交织下的产物,早已形成规模化运作的灰色产业链。对商家而言,流量焦虑是刷赞的直接动因。大众点评的算法逻辑中,“评分”“好评量”“带图评价数”是影响商家排名的核心指标。数据显示,评分每提升0.1分,商家的曝光量可能增加15%-20%,而“五星好评”带来的点击转化率是普通好评的3倍以上。在竞争激烈的餐饮、美发、健身等行业,中小商家为避免被流量淹没,不得不将“刷赞”视为“生存刚需”——即便明知风险,也难以拒绝短期流量诱惑。

刷赞产业链的成熟,则让这一现象愈发隐蔽。从早期的“人工刷单”到如今的“技术化操作”,已形成分工明确的链条:上游是提供“虚拟号码”“IP池”的供应商,中游是组织刷手的专业团队,下游则是为商家提供“刷赞+带图+追评”的一站式服务。某电商平台数据显示,2023年“大众点评刷赞”相关服务的搜索量同比增长120%,单价低至0.5元/条(普通好评),而“高质量真人刷赞”(含定位、消费场景模拟)可高达5-10元/条。这些服务甚至承诺“7天内不掉赞”“差评包删”,让商家误以为“低成本高回报”。

平台的监管困境,则为刷赞提供了生存空间。大众点评日均评价量超千万,人工审核效率远跟不上数据增长。虽然平台引入了AI算法识别异常行为(如短时间内集中评价、内容模板化),但刷手通过“养号”(模拟真实用户行为轨迹)、“IP轮换”(使用不同地理位置的网络)、“评价内容定制”(结合商家特色撰写“真实感”文案)等方式,不断规避检测。据业内人士透露,目前平台对“轻度刷赞”(如单店评价数低于50条)的识别率不足60%,大量虚假评价仍能“蒙混过关”。

二、信任危机:刷赞如何瓦解用户决策逻辑?

用户信任是大众点评的“生命线”,而刷赞现象正在系统性地侵蚀这一基础。当评价体系充斥虚假信息,用户的决策逻辑将从“参考评价”转向“质疑评价”,最终导致平台价值被稀释。

信息真实性受损,用户“踩坑”成本激增。大众点评的核心价值在于“UGC(用户生成内容)的真实性”,但刷赞制造了“虚假繁荣”。例如,某烧烤店刷出500条五星好评,实际却存在“食材不新鲜”“服务态度差”等问题,用户到店后产生“被欺骗感”。据《2023年中国本地生活服务用户信任报告》显示,68%的用户表示“曾因轻信大众点评好评而踩坑”,其中43%因此减少使用该平台的频率。更严重的是,用户会形成“评价恐惧”——即便看到高评分,也会主动翻看“差评”和“追评”,反而增加了决策成本。

信任阈值上升,平台粘性被削弱。当刷赞成为“公开的秘密”,用户对平台的信任会从“被动接受”转向“主动验证”。例如,年轻用户更倾向于通过“小红书探店笔记”“抖音短视频”等“视觉化内容”交叉验证商家信息,而非单纯依赖大众点评的评价数据。这种“多平台对比”的行为,本质是对单一平台信任度的下降。数据显示,2023年大众点评的“新用户注册增长率”同比下滑15%,部分用户直言“现在的点评越来越像‘广告平台’,不如短视频直观”。

生态恶性循环:劣币驱逐良币。刷赞现象还会导致“逆向选择”:真实运营、注重服务的商家,因不愿参与刷赞而曝光量下降;而依赖虚假流量的商家,却能通过“高评分高评价”吸引用户,挤压真实商家的生存空间。例如,某区域内的火锅店,真实评分4.5分但因刷赞不足排名靠后,而另一家刷出4.8分的商家实则口碑平平,最终用户用脚投票,优质商家因客流不足被迫关店,形成“刷赞者生存,实干者淘汰”的恶性循环。

三、破局之路:从“技术对抗”到“生态共建”

刷赞现象的治理,绝非单一平台的“独角戏”,而是需要平台、商家与用户三方协同,重建信任生态。

平台:以技术为盾,以机制为矛。大众点评需进一步升级算法识别能力,例如引入“行为序列分析”(追踪用户从浏览到评价的全路径,判断是否为“非正常操作”)、“跨平台数据比对”(核验用户在其他平台的消费记录,排除“职业刷手”)。同时,建立“评价追溯机制”,对长期存在的“高密度好评”进行定期复查,一旦发现刷赞,对商家处以“降权”“屏蔽”“甚至封店”的处罚。更重要的是,提升“真实评价”的权重,例如对“消费后30天内自发评价”“包含细节描述的评价”给予更高曝光,引导用户产出优质内容。

商家:回归理性,以“真实”换“长期”。商家需清醒认识到,刷赞带来的短期流量,终将因“口碑崩塌”而反噬。与其投入成本刷赞,不如将资源用于提升服务质量——例如优化菜品口味、加强员工培训、完善售后机制。同时,主动引导真实用户评价:通过“消费返券”“小礼品”等合理方式鼓励顾客分享体验,而非“虚假承诺”。例如,某连锁餐厅推出“真实评价送甜品”活动,不仅获得了大量带图好评,还因“真诚”提升了用户复购率,实现流量与口碑的双赢。

用户:擦亮双眼,参与治理。用户作为生态的最终受益者,需提升辨别能力:警惕“内容雷同”“过度夸张”的好评(如“一生推”“绝了”等高频词),关注“差评”中的具体细节(如“服务慢”“卫生差”等实际问题),同时善用平台的“举报”功能,对疑似刷赞行为进行反馈。例如,部分用户自发组成“点评监督小组”,定期整理“疑似刷赞商家”名单,通过社群共享信息,形成“用户自治”的力量。

刷赞现象的存在,是平台经济快速发展中的“阵痛”,但信任的重建需要多方合力。当平台以技术守护真实,商家以品质赢得认可,用户以理性参与监督,本地生活服务的生态才能回归“以用户体验为核心”的本质。刷赞或许能带来短期流量,但唯有信任,才是平台与商家穿越周期的“通行证”。