抖音点赞量是否刷量所致?这个问题在内容创作与数字营销领域始终充满争议。当一条视频的点赞数突破十万、百万时,人们总会下意识地猜测:这究竟是内容本身的爆发力,还是技术手段的“人工注水”?事实上,抖音点赞量的形成机制远比“刷量”二字复杂,它既是内容质量的直观反馈,也是平台算法、用户行为、商业需求多方博弈的结果。剥离“唯数据论”的偏见,从真实互动逻辑出发,才能理解点赞量背后的深层价值。

“刷量”的定义与边界:技术造假的灰色地带

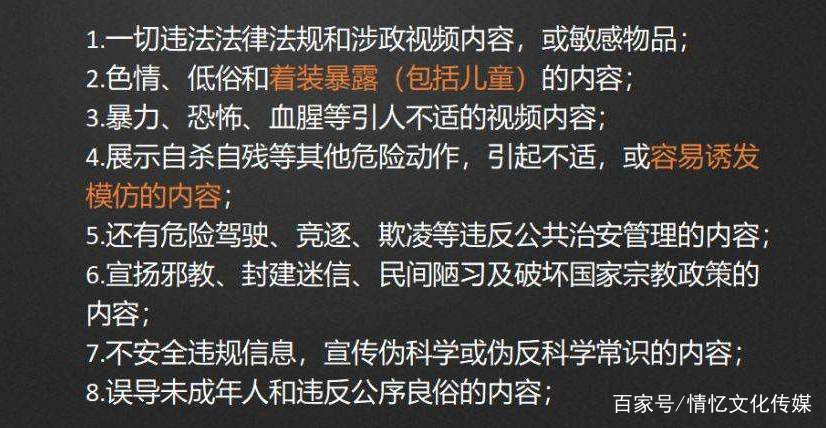

所谓“刷量”,通常指通过非正常手段人为提升点赞量等互动数据的行为。在抖音生态中,刷量手段已形成产业链:从机器批量模拟用户点赞,到真人水军账号群控互动,再到利用平台漏洞的数据注入工具,技术迭代让刷量成本不断降低——一条视频的“万赞套餐”价格可能低至数十元。然而,刷量行为与真实互动存在本质区别:前者追求“数据泡沫”,后者依赖内容价值。平台早已通过图形验证码、行为轨迹分析、设备指纹识别等技术手段建立反刷机制,例如真实用户的点赞通常伴随视频完播、评论、转发等行为链路,而刷量账号的互动模式往往单一、规律化,容易被算法标记为异常。但不可否认,部分灰色地带的“半真实刷量”(如诱导用户点赞换取福利)仍游走在监管边缘,这让点赞量的真实性蒙上了一层阴影。

点赞量的真实构成:算法、内容与用户行为的三角平衡

将抖音点赞量简单归因于“刷量”,是对平台生态的误读。抖音的核心算法——推荐引擎,本质上是一个“内容-用户匹配”系统。一条视频的初始流量池由冷启动机制决定,系统根据视频标签、用户画像、实时互动数据(完播率、点赞率、评论率等)进行分发。当数据表现优异时,流量池会逐步扩大,最终形成“爆款”。在这个过程中,点赞量是用户对内容价值的即时反馈,它与其他互动数据共同构成算法判断的“质量分”。例如,一条知识科普视频若点赞率高但评论率低,可能被判定为“浅度消费”;而一条引发热议的剧情视频,若点赞、评论、转发数据均衡增长,则更易被推荐为优质内容。因此,点赞量的增长往往是“内容吸引力-用户共鸣-算法推荐”的正向循环结果,而非单纯的数字堆砌。

商业需求与数据焦虑:刷量现象的底层驱动

尽管真实互动是点赞量的核心来源,但商业场景中的“数据崇拜”催生了刷量的生存土壤。对于品牌方、广告主而言,抖音点赞量是衡量内容效果的重要指标,直接影响合作报价与投放决策。部分创作者或MCN机构为获取商业机会,选择通过刷量快速“包装”账号数据,形成“数据好看但转化率低”的虚假繁荣。这种“唯点赞量论”的评价体系,本质上是行业对内容价值评估标准缺失的体现。事实上,品牌营销早已从“流量思维”转向“品效合一”,用户画像匹配度、转化成本、ROI(投资回报率)等指标远比单纯的点赞量更重要。当品牌方开始用多维数据模型评估内容价值时,刷量的商业价值自然会衰减。

平台治理与行业自律:回归点赞量的本质意义

抖音近年来持续加大打击虚假流量的力度,2023年平台公告显示,全年清理虚假互动账号超5000万个,下架违规视频超200万条。这些措施背后,是平台对“健康内容生态”的坚守——点赞量本应是用户真实情感的表达,若被数据污染,将破坏创作者与用户之间的信任关系。对行业而言,建立“内容价值优先”的评价体系是关键。例如,部分头部MCN机构已开始以“用户停留时长”“互动深度”“粉丝粘性”等指标作为核心考核标准,引导创作者深耕内容质量而非追求“数据捷径”。当行业共识从“比谁的数据大”转向“比谁的内容能打动人”,点赞量才能真正回归其作为“内容晴雨表”的意义。

用户视角:点赞量背后的情感共鸣与价值认同

从用户端看,点赞行为本质上是“情感投票”。一条引发共鸣的剧情、一个实用的生活技巧、一段触动心灵的表演,都可能让用户主动点击点赞按钮。这种基于真实情感的表达,构成了点赞量的“真实底色”。相反,若一条视频的点赞量与评论区氛围、用户反馈严重不符(如高赞但评论稀少或负面),反而会引发用户的质疑。抖音用户群体年轻化,对内容的敏感度高,虚假数据很容易被识别。因此,创作者若想获得长期认可,必须回归内容本质——用优质内容换取用户的真实点赞,而非依赖技术手段制造“数据泡沫”。

抖音点赞量是否刷量所致?答案并非非黑即白。刷量行为确实存在,但它只是点赞量生态中的“支流”;真正支撑点赞量增长的,是内容价值与用户共鸣的“主流”。在算法日益智能、监管日趋严格的今天,任何试图通过捷径获取数据的行为,终将被平台和用户淘汰。对创作者而言,与其纠结“点赞量是否刷量”,不如沉下心打磨内容——因为唯有能打动人心的作品,才能让点赞量成为真正的“价值勋章”。对行业而言,建立以内容质量为核心的评价体系,才能让抖音生态回归“优质内容脱颖而出”的初心。毕竟,点赞的意义,从来不是为了数字,而是为了那份“被看见”的认同感。