抖音热评论刷赞平台如何实现刷赞和热评的?这一问题背后,折射出当前短视频内容生态中流量竞争的激烈程度与创作者对曝光的迫切需求。事实上,这类平台并非简单的“数据造假工具”,而是通过一套结合技术模拟、用户行为洞察与平台规则适配的复杂体系,实现点赞量与热评量的规模化增长。其运作逻辑既涉及底层算法的逆向工程,也包含对用户心理的精准拿捏,更暗含着与平台监管规则的持续博弈。

刷赞机制的核心:流量池算法的“逆向操作”

抖音的推荐本质是基于流量池的算法分发:视频发布后先进入小流量池(如500播放量),根据完播率、互动率(点赞、评论、转发、关注)等数据表现,决定是否推入更大流量池。刷赞平台正是抓住了这一逻辑,通过“人工干预互动数据”帮助视频快速突破流量池阈值。具体实现上,主要依赖三类技术手段:其一,账号矩阵模拟真实用户行为。平台会控制大量真实或虚拟账号,这些账号具备完整的用户画像(年龄、性别、地域标签等),通过模拟正常用户浏览、点赞、停留的时长(如点赞前停留3-5秒),避免被平台识别为异常流量。其二,数据“稀释”与“分层”。为避免单账号集中点赞引发风控,平台会将点赞任务分散至数百甚至数千个账号,每个账号仅点赞1-3次,通过“广撒网”实现数据的自然分布。其三,时间节奏控制。点赞行为并非集中爆发,而是分布在视频发布后的24小时内,模拟真实用户“碎片化互动”的特点,例如在早高峰(7-9点)、午休(12-14点)、晚高峰(19-22点)等时段分批次点赞,契合平台对互动数据的时效性偏好。值得注意的是,这类平台还会通过“养号”提升账号权重——长期让账号正常浏览、点赞、评论,积累一定粉丝量和互动历史,使其点赞行为更具“可信度”。

热评论运营的精髓:内容设计与互动引导的双重驱动

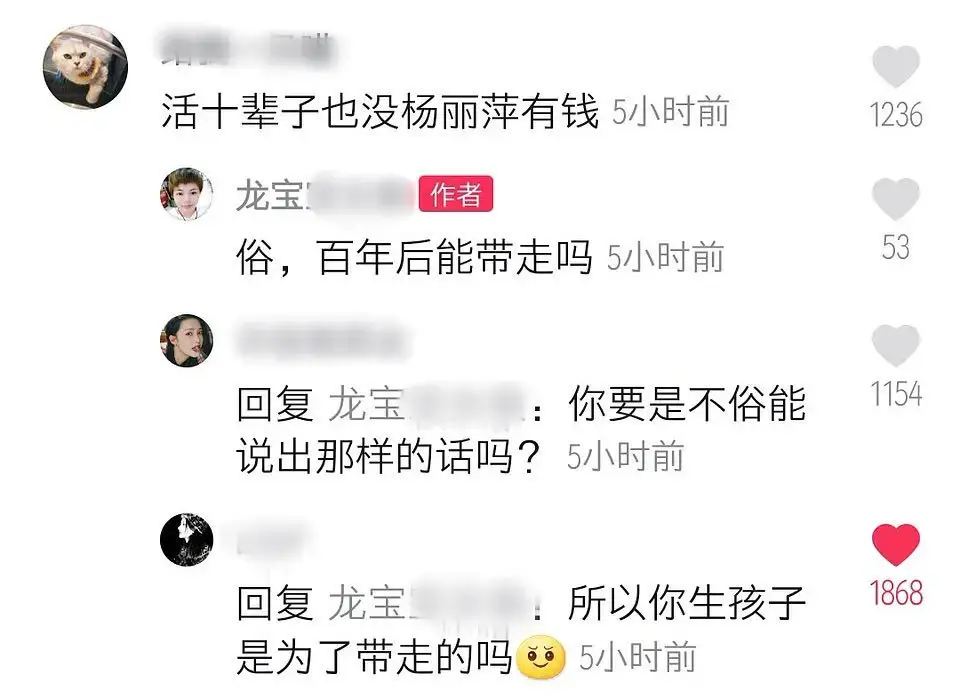

相较于刷赞的“数据堆砌”,热评论的实现更依赖内容策略与用户心理的深度结合。抖音热评论的核心是“高互动性”,即能引发其他用户共鸣、讨论或反驳,从而带动二次传播。刷赞平台的热评论运营通常分为三步:第一步,评论内容“精准定位”。平台会结合视频主题(如剧情类、知识类、情感类),提前设计“争议性”“共鸣性”或“趣味性”评论话术。例如,针对情侣日常视频,可能会评论“这男的肯定有问题,姐妹快跑”;针对知识科普视频,则可能用“以前都不知道,学到了”或“这个说法不对,我来说为什么”引发讨论。第二步,评论“角色化”与“场景化”。评论并非生硬的广告或口号,而是模拟真实用户的口吻,加入表情符号、语气词(如“笑死”“家人们谁懂啊”),甚至结合热点梗(如“绝绝子”“泰裤辣”),使其更易被其他用户感知为“真实互动”。第三步,互动引导“闭环设计”。优质热评论往往能激发“回复链”——平台会安排“水军账号”在热评下进行回复,或主动@其他用户参与讨论,例如“你说得对,我上次也遇到这种情况”“@闺蜜来看看”,形成“评论-回复-再评论”的互动闭环,提升评论的“热度值”(即回复数、点赞数)。这种操作不仅让评论本身进入热评榜,还能带动主视频的互动率,形成“评论引流-数据提升-流量推荐”的正向循环。

短期价值与长期隐忧:流量焦虑下的“双刃剑”

对创作者而言,抖音热评论刷赞平台的价值显而易见:快速提升视频数据,获得平台流量倾斜,实现“冷启动”破局。尤其对中小商家、新晋创作者而言,自然流量获取成本高、周期长,而刷赞能在短时间内以较低成本(如千次点赞仅需几元至几十元)实现数据“包装”,从而吸引真实用户关注。然而,这种“捷径”背后隐藏着多重风险:其一,平台规则高压线。抖音早已通过AI风控系统(如识别异常账号、分析互动行为模式)打击刷量行为,轻则限流、降权,重则封号,创作者可能因“数据造假”失去账号积累。其二,用户信任危机。虚假数据虽能带来短期曝光,但若内容质量与数据不匹配,用户易产生“被欺骗感”,反而损害账号长期口碑。其三,内容生态恶化。当大量创作者依赖“刷赞”而非优质内容获取流量,会导致同质化内容泛滥、优质内容被淹没,最终破坏平台的内容生态平衡。

行业趋势与创作者出路:回归内容本质的必然选择

随着抖音算法对“真实互动”的权重不断提升(如更注重评论的“质量”而非“数量”,识别“水军回复”的机械模式),单纯依赖刷赞的生存空间正在被压缩。事实上,平台更青睐能引发“自然互动”的内容——例如,通过设置互动话题(如“你遇到过这种情况吗?”“评论区留下你的看法”)、引导用户分享故事、结合热点事件引发讨论,这些方式不仅能提升热评质量,更能吸引精准粉丝。对于创作者而言,与其沉迷于“刷赞”的短期数据泡沫,不如深耕内容垂直度、优化用户互动设计:在视频结尾设置开放式问题、回复用户评论、引导用户@好友参与,这些“真实互动”才是驱动流量增长的核心动力。抖音热评论刷赞平台的运作逻辑,本质上是流量焦虑催生的畸形产物,而短视频生态的健康发展,终究要回归到“内容为王、互动为核”的本质。创作者唯有放下对虚假数据的执念,才能在平台规则与用户需求的动态平衡中,实现可持续的流量增长与价值沉淀。