在数字时代,社交媒体已从单纯的社交工具演变为个体的“数字舞台”,用户通过频繁发布内容——生活片段、观点输出、创意作品——试图构建存在感、寻求认同感。然而,一个普遍现象正在浮现:尽管内容发布量激增,许多用户却陷入“发布焦虑”,即持续产出却难以获得预期的点赞反馈。这种“内容高产与点赞稀缺”的矛盾,并非简单的“内容质量不足”可以解释,其背后交织着平台逻辑、用户心理、内容生态与社交关系的深层变迁。

内容生产的“通胀”与注意力的“通缩”,构成最直接的矛盾根源。当智能手机普及与流量资费下降,内容创作的门槛被无限拉低:一条15秒的短视频、一张滤镜图片、一段随感文字,都能成为发布物。据行业观察,主流平台日均内容上传量以亿计,用户每天被动接收的信息量远超大脑处理阈值。在注意力成为最稀缺资源的背景下,用户的点赞行为从“主动表达”转变为“选择性筛选”。大脑会本能忽略低信息密度、缺乏情感冲击或视觉疲劳的内容——当朋友圈被同质化的美食打卡、千篇一律的“早安晚安”占据,用户的点赞阈值自然提高,导致即使是精心创作的内容,也可能因“信息过载”被淹没。这种“内容通胀”并非用户主观冷漠,而是注意力保护机制下的理性选择。

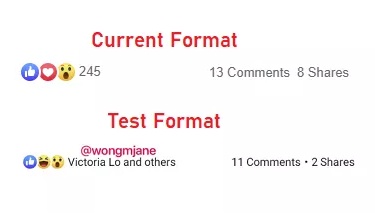

平台算法的“流量逻辑”进一步加剧了“点赞难”。社交媒体的推荐算法本质是“注意力分配器”,其核心目标是最大化用户停留时长与互动率。这意味着算法会优先推送具有“爆款潜质”的内容:强情绪刺激、争议性话题、头部KOL的权威输出,或符合当下热点模板的内容。普通用户发布的非时效性、非热点性内容,即便质量上乘,也可能因算法的“流量偏见”而难以进入公域流量池。更关键的是,算法的“马太效应”显著:高赞内容会获得更多推荐,形成“强者愈强”的循环,而低赞内容则陷入“曝光不足-互动更低-曝光更少”的恶性循环。用户频繁发布却未被算法“选中”,本质是平台商业逻辑与个体表达需求的结构性错位——平台需要的是能驱动流量的“爆点”,而非每个用户的“日常表达”。

用户心理需求的“代际变迁”,则重塑了点赞的社交价值。早期社交媒体中,点赞是“连接”的象征:一条好友的动态获得点赞,意味着“我看见了,我在乎”;一个陌生内容的点赞,是“认同”的传递。但随着社交关系从“熟人社会”向“弱连接扩张”,点赞逐渐异化为“数字礼仪”——看到内容随手点赞,如同见面点头致意,其情感浓度被稀释。尤其对于Z世代用户,成长于“点赞即认可”的社交环境,他们更清楚点赞的“廉价性”,转而追求更具深度的互动:评论、转发、私聊,甚至“收藏”成为新的价值认同指标。当用户发现频繁发布的内容仅换来“礼仪性点赞”,而非真实共鸣,发布动力自然会衰减。这种从“数量崇拜”到“质量期待”的心理转变,使得“点赞数”不再是衡量内容价值的唯一标尺,用户更在意“谁在点赞”“点赞背后的真实反馈”。

内容同质化的“审美疲劳”,则让点赞行为愈发“吝啬”。算法推荐的热点模板、模仿跟风的创作风潮,导致社交媒体充斥着“复制粘贴式”内容:统一的滤镜、BGM、文案结构,甚至连拍摄角度都高度相似。当用户每天刷到几十条“同款咖啡打卡”“同款挑战视频”,大脑会自动启动“模式识别”机制,对相似内容产生免疫。此时,即便是优质内容,若缺乏独特视角或创新表达,也难以突破“审美阈值”。例如,美食博主若只拍摄摆盘精美的食物,而忽略故事性、情感温度,用户即便觉得好看,也可能因“见惯了”而选择沉默。点赞的本质是“惊喜感”的回应——当内容生产陷入“模板化陷阱”,用户失去新鲜感,点赞便从“主动给予”变为“被动忽略”。

社交关系的“空心化”,则让点赞失去了“情感锚点”。社交媒体的初衷是连接真实关系,但现实中,用户的好友列表充斥着“点赞之交”:同事、网友、甚至从未谋面的“好友”。在这种弱连接关系中,点赞行为变得功利化——为了维持“社交存在感”,用户会对所有人的内容进行“批量点赞”,却很少真正阅读内容本身。反过来,发布者也清楚“点赞者”未必是“真受众”,因此对“泛点赞”的期待值降低。当发布内容后收到的点赞来自“无关人群”,而非真正认同自己的人,点赞的“情感价值”便被解构。例如,一位母亲分享孩子的成长瞬间,若收到的点赞来自陌生网友,而非亲友的真诚回应,她的满足感会大打折扣。这种“情感锚点”的缺失,使得点赞从“社交货币”沦为“数字泡沫”,难以支撑用户的表达成就感。

破解“发布多、点赞少”的困局,需要回归内容创作的本质——从“流量追逐”转向“价值共鸣”。对用户而言,与其追求发布频率,不如深耕“垂直领域”,用独特视角或专业知识输出差异化内容;与其期待泛泛点赞,不如构建“强连接社群”,与同好者进行深度互动。对平台而言,算法需从“流量导向”转向“价值导向”,为中小创作者提供更多曝光机会,减少“马太效应”的负面影响。当社交媒体从“数字秀场”回归“精神家园”,点赞才能真正回归其“认同与连接”的本真意义——那时,用户的每一次发布,都将不再是为了追逐冰冷的数字,而是为了等待那句“我懂你”的温暖回应。