在快手平台上,作品的点赞和播放量被频繁刷,已成为短视频行业不可忽视的畸形现象。这种数据造假行为不仅扭曲了内容生态的真实性,更折射出创作者、平台与商业市场之间的深层矛盾。要理解为何刷量屡禁不止,需从算法逻辑、生存压力、利益链条与治理困境四个维度展开剖析,方能触及这一问题的核心本质。

算法逻辑下的流量焦虑,是刷量行为的原始驱动力。快手的推荐算法本质上是一种“数据优先”的机制,系统通过识别作品的播放完成率、点赞率、评论率、转发率等核心指标,判断内容质量并决定分发流量。这意味着,初始数据的优劣直接决定了作品能否进入更大的流量池。对于中小创作者而言,缺乏自然流量启动的“冷启动困境”尤为明显——若新作品在发布初期无法获得一定基数的数据反馈,算法便会判定其“低质”,从而停止推荐。这种“马太效应”迫使部分创作者选择刷量:通过虚假的播放量和点赞量制造“热门假象”,骗取算法的信任,进而获得自然流量的倾斜。正如一位资深MCN从业者所言:“在算法眼里,数据是唯一的通行证。没有初始的‘虚假繁荣’,再好的内容也可能被淹没。”这种算法依赖症,让刷量成为创作者在流量竞争中“不得不走”的捷径。

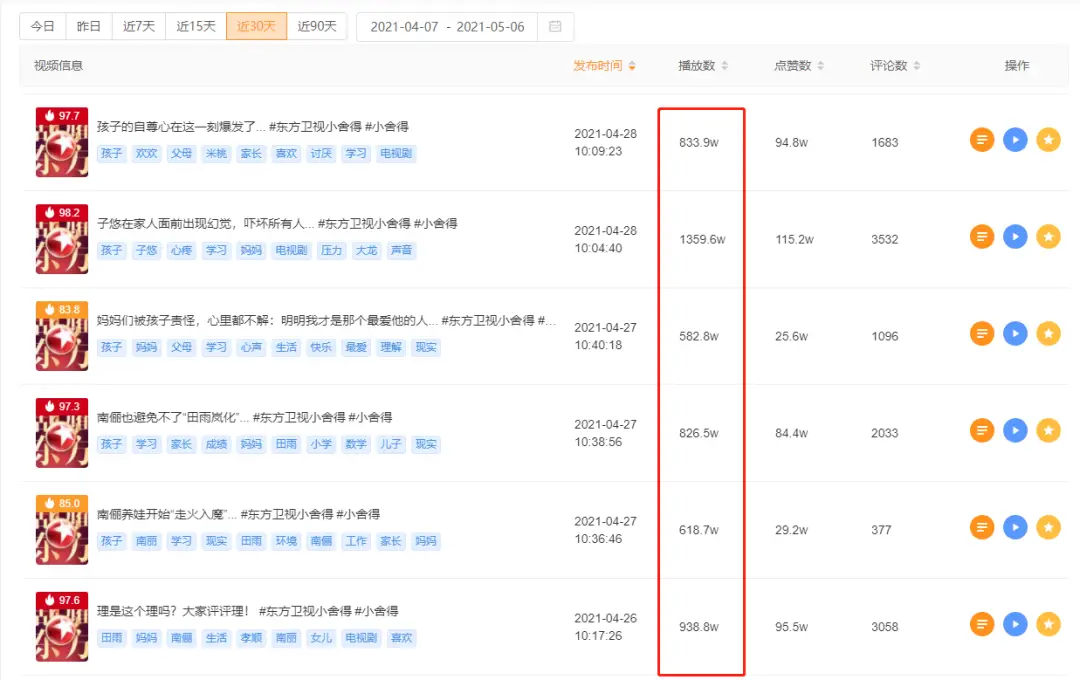

商业变现的刚性需求,为刷量行为提供了现实土壤。快手平台的商业逻辑中,数据是衡量创作者价值的核心标尺。品牌方在选择合作对象时,播放量、点赞量等数据是评估影响力的首要参考;平台自身的广告分成、流量扶持计划,也往往与创作者的数据表现直接挂钩。例如,快手的“创作者激励计划”明确要求作品达到一定播放量门槛才能参与分成,而品牌商的“商单报价”更是与点赞量、粉丝量挂钩,形成“数据=收益”的简单换算关系。这种商业变现的刚性需求,催生了“数据造假”的产业链。部分创作者为获取更多商业机会,主动购买刷量服务;甚至有MCN机构将刷量作为“常规操作”,通过伪造数据包装旗下创作者,以更高价格对接品牌资源。当数据成为变现的“硬通货”,刷量便从“灰色操作”演变为行业潜规则,愈演愈烈。

黑灰产的规模化运作,降低了刷量的技术门槛与成本。刷量行为的泛滥,离不开背后成熟的黑灰产链条。这些产业链分工明确,从提供“刷量软件”的程序员,到拥有海量“僵尸号”的数据商,再到专门承接刷量业务的“中介平台”,形成了一套完整的“数据造假流水线”。技术上,早期刷量依赖简单的机器模拟点击,但如今已进化为“真人模拟”模式:通过雇佣“水军”或利用“众包平台”,让真人用户完成播放、点赞、评论等操作,使数据更贴近真实用户行为,增加平台识别难度。成本上,刷量服务的价格已大幅降低——1000次播放量仅需0.1元至0.5元,点赞量价格更低,甚至出现“按量批发”的套餐。这种低门槛、高隐蔽性的运作模式,使得刷量从“个别行为”演变为“规模化产业”,普通创作者只需花费少量费用,即可轻松“伪造”爆款作品。更值得注意的是,部分黑灰产平台还提供“数据定制”服务,如“精准地域刷量”“定向人群刷量”,进一步满足了创作者对“高质量假数据”的需求。

平台治理的滞后性与局限性,难以遏制刷量的蔓延。尽管快手平台多次出台反刷量政策,通过算法识别、人工审核、账号处罚等方式打击数据造假,但效果始终有限。一方面,技术识别存在滞后性:黑灰产不断迭代刷量技术,如使用动态IP、模拟用户行为轨迹、分散刷量时段等,规避平台监测;另一方面,平台面临“治理成本与收益”的平衡难题——若过度打击刷量,可能导致部分创作者因“数据下滑”流失,影响平台活跃度;若治理力度不足,则纵容数据造假,损害平台生态健康。此外,跨平台监管的缺失也让刷量行为“钻空子”:部分黑灰产平台将服务器设在境外,或利用多个小平台分散业务,增加了追溯难度。这种“猫鼠游戏”使得平台治理陷入“道高一尺,魔高一丈”的困境,难以从根本上杜绝刷量现象。

刷量行为的泛滥,本质上反映了短视频行业“数据至上”的畸形价值观。当平台算法以数据为唯一标尺,当商业变现依赖数据背书,当创作者陷入“不刷量就无法生存”的焦虑,数据造假便成为生态失衡的必然产物。要破解这一困局,需多方合力:平台需优化算法逻辑,降低数据权重,增加内容质量、用户真实反馈等维度;创作者应回归内容本质,用优质作品取代虚假数据;商业市场需建立更科学的评估体系,摆脱“唯数据论”的短视思维。唯有如此,才能让快手平台的流量生态回归真实,让“点赞”与“播放量”真正成为衡量内容价值的标尺,而非数据造假的牺牲品。