代刷名片赞已成为社交电商、职场社交中的灰色操作,不少商家与个人通过第三方服务快速提升名片互动数据,却鲜少思考其法律边界——这种行为究竟是否违法?从法律视角拆解,代刷名片赞绝非简单的“数据注水”,其背后可能涉及侵犯个人信息、不正当竞争、违反平台规则等多重法律风险,甚至可能触碰刑事责任的红线。

代刷名片赞:流量造假背后的灰色产业链

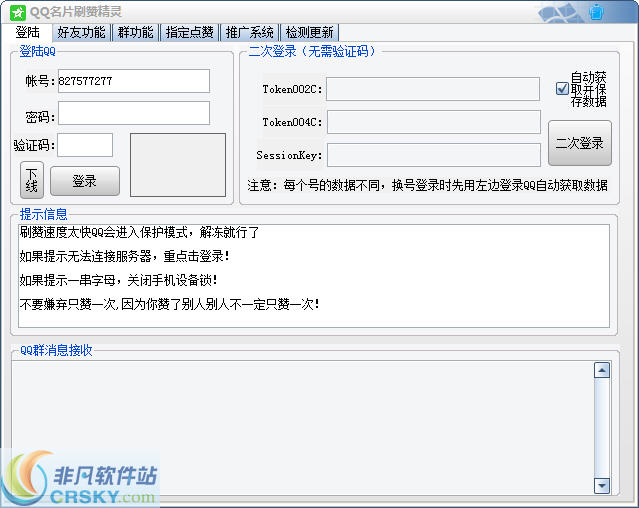

代刷名片赞的核心是通过技术手段或人工操作,为用户在社交平台(如微信、钉钉、脉脉等)的名片点赞、加好友、评论等互动数据“注水”。其操作模式通常分为三类:一是人工刷单,由兼职人员手动完成点赞加好友;二是软件脚本自动化操作,通过模拟用户行为批量刷量;三是利用平台漏洞或接口技术,直接篡改后台数据。这类服务往往以“快速涨粉”“提升曝光”“打造人设”为卖点,定价从几元到数百元不等,形成了从“需求方-中介-刷手-技术支持”的完整产业链。

然而,这种“流量造假”的本质是对社交平台数据真实性的破坏。社交平台的名片互动数据,本质上是用户社交信任的量化体现——点赞数、好友数量往往被视为个人或企业影响力、专业度的参考指标。当这些数据可以通过金钱“购买”,社交生态的真实性便荡然无存,最终损害的是平台、用户乃至整个数字经济的信任基础。

法律定性:侵犯个人信息与不正当竞争的双重风险

代刷名片赞是否违法,需从民事、行政、刑事三个维度综合判断。从民事法律层面看,其可能直接侵犯《民法典》保护的个人信息权益与公平竞争权。

首先,代刷服务通常需要用户提供账号密码、好友列表、联系方式等敏感信息。部分中介为规避平台检测,甚至会要求用户提供手机号验证码,完成实名认证或好友添加授权。这一过程中,用户的个人信息(如手机号、社交关系、行为习惯等)可能被收集、滥用,甚至被转卖用于其他灰色产业,明显违反《个人信息保护法》中“处理个人信息应当具有明确、合理的目的”的规定,用户可依据《民法典》第1034条主张侵权责任。

其次,从商业竞争角度看,若企业或商家通过代刷名片虚假提升影响力,可能构成《反不正当竞争法》禁止的“虚假宣传”。例如,某企业为吸引客户,刻意将名片点赞数刷至“行业领先”,使交易相对人对其实际实力产生错误认识,这种行为既损害了竞争对手的公平竞争权,也误导了消费者,属于“对商品作虚假或者引人误解的商业宣传”,监管部门可依据该法第20条责令停止违法行为、没收违法所得,并处以罚款。

刑事风险:当“刷量”触碰刑法红线

情节严重的代刷行为,甚至可能构成刑事犯罪。其中,最常见的是“侵犯公民个人信息罪”。根据《刑法》第253条之一,违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

实践中,部分代刷中介为提高“刷量效率”,会非法购买大量“社交账号池”(这些账号通常由他人实名注册后出售,或通过黑产手段批量注册),并利用这些账号为用户刷赞、加好友。此时,中介的行为既侵犯了账号注册者的个人信息权益,也破坏了平台的数据管理秩序,若达到“情节严重”的标准(如违法所得5000元以上、信息条数500条以上等),即可构成刑事犯罪。

此外,若代刷行为涉及“破坏计算机信息系统罪”,则可能面临更严厉的刑罚。例如,部分技术型代刷团伙通过编写恶意程序、侵入平台服务器后台,直接篡改名片互动数据,这种行为符合《刑法》第286条“违反国家规定,对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加”的构成要件,若“后果严重”,可处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。

平台规则与法律责任的交叉:封号之外的法律风险

除了法律层面的规制,代刷名片赞还直接违反各大社交平台的用户协议。以微信为例,其《微信外部链接内容管理规范》明确禁止“诱导分享、诱导关注、诱导加好友”等行为,对“刷量、刷榜、刷粉丝”等流量造假行为,可采取限制功能、封禁账号等处罚。然而,平台规则与法律责任并非割裂——若因代刷行为导致其他用户损失(如因虚假点赞引发商业合作纠纷),或引发平台大规模数据异常,用户除面临平台处罚外,仍可能需承担民事赔偿甚至行政、刑事责任。

值得注意的是,部分用户认为“自己花钱刷赞不涉及他人利益”,这种认知存在误区。社交平台是公共空间,每个用户的互动行为都会影响平台生态的公平性。当大量数据造假行为泛滥,平台为维持数据真实性需投入大量成本进行技术治理,这些成本最终会转嫁给所有用户;同时,虚假数据还会误导平台的内容推荐算法,导致优质内容被淹没,损害用户体验。

监管挑战与合规建议:拒绝流量造假,重建社交信任

当前,代刷名片赞的监管面临三大挑战:一是隐蔽性强,交易多通过社交媒体私信、暗网论坛完成,资金流水分散;二是技术对抗升级,部分代刷团伙利用AI换脸、虚拟号码等技术规避检测;三是法律认知模糊,不少用户对“刷量违法”缺乏清晰认知,甚至将其视为“营销技巧”。

对企业与个人而言,合规使用社交平台、拒绝流量造假是唯一正途。具体而言:一是应树立“真实即竞争力”的社交理念,通过优质内容、真诚互动积累真实人脉与影响力;二是对“代刷服务”保持警惕,不因短期利益泄露个人信息或参与数据造假;三是发现代刷黑产可向网信办“网络违法和不良信息举报中心”或平台举报,共同净化网络环境。

从长远看,治理代刷名片赞需“法律+技术+共治”多管齐下:立法层面可进一步明确“数据造假”的法律责任,降低入罪门槛;平台层面需升级算法识别能力,对异常互动行为实时拦截;社会层面则需加强诚信教育,让“真实流量”成为社交价值的核心标尺。唯有打破“流量至上”的畸形逻辑,才能重建健康、可信的社交生态,让每一份点赞、每一次互动都回归其应有的社交价值。