在微博的社交生态中,“刷赞粉丝”早已不是灰色地带的潜规则,而是个人品牌成长、商业价值转化中绕不开的关键变量。当一条内容的点赞数从三位数跃升至五位数,当粉丝量从千级突破百万级,这串数字背后承载的远不止是虚荣心的满足——它是平台算法的“通行证”,是品牌方的“信任状”,更是流量时代的“硬通货”。刷赞粉丝的重要性,本质是社交资本在数字时代的价值量化,其背后交织着平台逻辑、商业需求与用户心理的多重博弈。

一、社交资本:数字身份的“硬通货”

在社交媒体的语境下,粉丝数与点赞量构成了最直观的“社交资本”。这种资本不仅是个体影响力的量化体现,更是数字身份的“信用背书”。对于普通用户而言,高粉丝量意味着话语权的提升——当一条内容能迅速获得数千点赞,更容易被平台推荐至信息流,引发二次传播,形成“意见领袖”的雏形。对于企业账号而言,粉丝数是品牌公信力的基础指标,消费者往往将“十万+”粉丝等同于品牌实力,将高互动率视为产品受欢迎的佐证。

这种社交资本的积累具有“马太效应”:粉丝基数越大,新用户越倾向于关注“热门账号”,形成“关注-点赞-关注”的正向循环。正如传播学中的“沉默的螺旋”理论,多数人会倾向于选择多数人认同的对象,刷赞粉丝正是通过模拟这种“多数认同”,加速账号在社交网络中的破圈。从求职者的“数字简历”到企业的“门面担当”,微博刷赞粉丝的重要性,本质上是通过数据构建信任、降低社交成本的必然结果。

二、平台算法:流量分配的“隐形指挥棒”

微博的内容分发机制高度依赖算法推荐,而算法的核心逻辑是“热度优先”。点赞、评论、转发、粉丝数等互动数据,是判断内容热度的关键指标。一条内容的点赞量越高,算法会判定其“优质”,从而推送给更多用户,形成“流量滚雪球”。反之,若账号长期处于低互动状态,算法会降低其内容曝光,导致“内容枯死”。

刷赞粉丝的重要性,正是在这一机制下被无限放大。对于内容创作者而言,初始阶段的“冷启动”尤为关键——通过人为提升点赞量,可以突破算法的“冷启动阈值”,让内容进入推荐池。例如,美妆博主在发布测评视频后,若能在1小时内获得上千点赞,算法会判定内容具备传播潜力,进而推送给泛兴趣用户,实现自然流量的增长。这种“数据助推”本质是对算法规则的适应,也是内容生态中“劣币驱逐良币”的潜在诱因:优质内容可能因缺乏初始互动而被埋没,而“刷赞”则成为打破信息茧房、争夺注意力的“捷径”。

此外,粉丝量直接影响账号的“权重”。微博的“超级话题”“粉丝头条”等功能,对粉丝数有明确门槛要求;账号的“V认证”等级、广告位展示优先级,也与粉丝量直接挂钩。对于品牌而言,拥有百万粉丝的账号意味着更高的广告报价和更强的带货能力,这种“数据特权”进一步强化了刷赞粉丝的商业价值。

三、商业变现:流量经济的“变现密码”

微博作为“社交媒体+电商”的核心阵地,粉丝与点赞数是商业变现的“敲门砖”。从品牌广告植入到直播带货,从知识付费到私域引流,所有商业模式的底层逻辑都是“流量转化”,而流量转化的前提是“用户基数”与“互动效率”。

在广告投放领域,品牌方评估KOL价值的核心指标包括“粉丝画像匹配度”“互动率”和“粉丝真实性”。其中,互动率(点赞量/粉丝量)是衡量内容触达效果的关键。若一个拥有50万粉丝的账号,单条内容点赞量不足500,品牌方会判定其“僵尸粉”比例过高,广告价值大打折扣。反之,通过精准刷赞提升互动率,可以让账号在广告市场中获得更高溢价。例如,某美妆品牌在选择合作博主时,会优先选择“10万粉丝+5%互动率”的账号,这类账号的推广内容往往能带来更真实的点击与转化。

在直播带货领域,粉丝量直接影响直播间的人气。微博的“直播广场”会根据粉丝量、互动量推荐直播间,高粉丝博主能获得更多自然流量。此外,粉丝的“点赞行为”会形成“氛围感”——当直播间点赞数持续攀升,新进入的用户会产生“热门直播间”的心理暗示,停留时间更长,购买转化率也随之提升。这种“数据氛围”的营造,正是刷赞粉丝在电商场景中的核心价值。

甚至对于个人创作者而言,高粉丝量意味着更多变现可能:知识博主可以通过付费社群变现,情感博主可以接推广广告,职场博主可以开设课程。可以说,刷赞粉丝的重要性,在流量经济中直接转化为“变现能力”,成为创作者从“兴趣”走向“职业”的阶梯。

四、用户心理:社交需求与从众效应的交织

刷赞粉丝的盛行,本质是用户社交需求与平台机制共同作用的结果。从个体心理层面看,点赞与关注是“社会认同”的直接体现。美国心理学家马斯洛的“需求层次理论”指出,人有“尊重需求”和“社交需求”,在微博上,获得点赞意味着被他人认可,拥有粉丝意味着拥有“追随者”,这种满足感会刺激用户进一步追求数据增长。

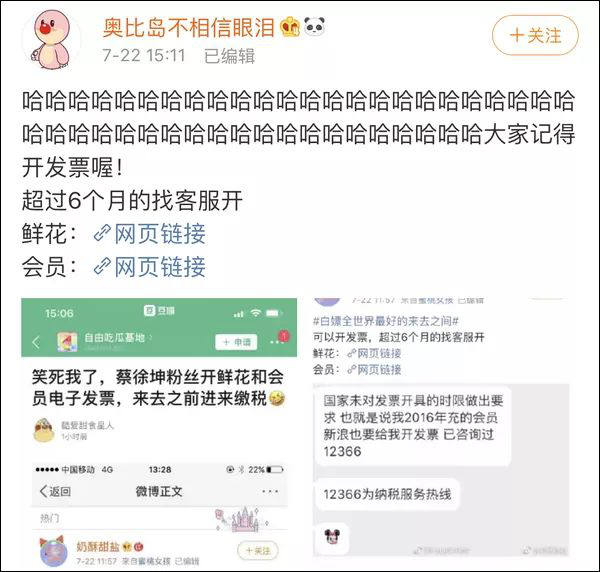

从众心理是另一重要驱动力。当用户看到某条内容拥有“10万+点赞”,会潜意识认为“内容优质”,从而更倾向于点赞、关注,形成“多数人正确”的认知偏差。刷赞粉丝正是利用了这种心理,通过制造“热门假象”,引导用户产生从众行为。例如,明星工作室经常在凌晨为偶像新歌刷赞,当普通用户看到“凌晨3点仍有10万点赞”,会认为歌曲“真的火”,进而主动传播,形成真实流量。

此外,粉丝量的“数字符号”满足了用户的“炫耀性消费”心理。在微博的社交场景中,粉丝数如同现实世界的“奢侈品”,是个人价值的直观展示。求职者将“5万粉丝”写进简历,创业者用“百万粉丝”证明市场影响力,这种“数据崇拜”进一步强化了刷赞粉丝的重要性。

五、挑战与反思:当数据泡沫遇上真实价值

尽管刷赞粉丝在短期内能带来流量与商业利益,但其背后隐藏的“数据泡沫”与“信任危机”不容忽视。平台对虚假数据的打击日益严格——微博的“清粉行动”会定期清理僵尸粉,违规账号可能被限流甚至封禁。品牌方也逐渐意识到“高粉低质”的风险,开始引入“粉丝质量评估体系”,通过分析粉丝活跃度、互动真实性来判断账号价值。

更深层的挑战在于,过度依赖刷赞粉丝会导致内容创作的“空心化”。当创作者将精力放在“如何刷赞”而非“如何创作优质内容”时,社交生态将陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。真正可持续的影响力,永远源于内容的价值与用户的真实连接。正如某头部博主所言:“粉丝可以刷,但信任刷不来;点赞可以买,但口碑买不到。”

刷赞粉丝的重要性,本质上是对社交资本价值量化的必然反应,但它终究是流量时代的“加速器”,而非“终点”。在平台算法、商业需求与用户心理的多重博弈中,唯有回归内容本质,以真实价值换取用户信任,才能让“粉丝”与“点赞”真正成为社交生态中的“正向货币”。毕竟,数字时代的社交,从来不是数据的堆砌,而是人心的连接。