QQ刷赞服务作为社交生态中一种特殊的存在,其命运始终与平台政策的走向紧密缠绕。当“QQ刷赞服务会因为平台政策而永久消失吗?”这一问题被抛出时,答案并非简单的“是”或“否”,而是需要深入剖析平台治理逻辑、用户真实需求与灰色产业博弈后的动态平衡。

QQ刷赞服务的底层逻辑,源于社交场景中“数据即价值”的普遍认知。在QQ这一兼具即时通讯与社交属性的平台中,点赞数不仅是内容热度的直观体现,更被赋予了社交资本的意义——高赞空间说说、动态能提升个人在社交圈中的“可见度”,甚至成为商业合作、账号变现的隐性背书。这种需求催生了刷赞产业链:从个人兼职刷手到专业刷赞平台,通过模拟真实用户行为(如随机时段点赞、不同IP地址切换)为账号提供“数据包装”,其价格低至几元便可获得上百个赞。这种服务之所以能长期存在,本质是因为它精准切中了用户在虚拟社交中的“形象焦虑”与“流量渴望”。

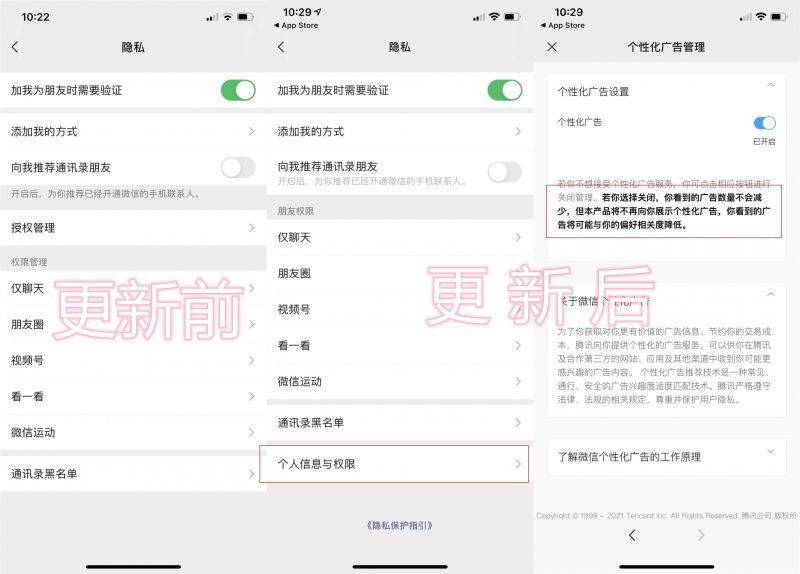

然而,平台对刷赞服务的态度始终是明确的:打击。腾讯作为QQ的运营方,其社区规范中早已将“通过非正常手段提升内容互动数据”列为违规行为,包括但不限于刷赞、刷粉丝、刷评论。这种治理并非偶然,而是平台生态健康发展的必然选择。一方面,虚假数据会扭曲内容分发算法的真实性——当热门内容掺杂大量“水分”,优质原创内容的曝光机会被挤压,长此以往将损害用户对平台的信任;另一方面,刷赞行为破坏了广告生态的公平性,广告主付费购买的“真实互动”若被虚假数据稀释,将直接影响平台营收与行业口碑。近年来,腾讯持续升级技术手段识别刷量行为:通过分析点赞时间分布(如同一账号短时间内密集点赞)、用户行为特征(如无浏览习惯直接点赞)、IP地址异常(同一IP对应多个账号)等维度,构建了“刷量识别模型”。一旦发现违规,轻则删除虚假点赞、警告账号,重则封禁功能或永久封号。这种高压态势,让刷赞服务的生存空间不断被压缩。

但“打击”是否等同于“永久消失”?答案是否定的。刷赞服务的生命力,在于其需求的顽固性与产业的适应性。从用户端看,尽管平台三令五申,但“点赞数=受欢迎度”的刻板印象仍在部分群体中根深蒂固。尤其是青少年用户,在社交攀比心理驱动下,更愿意通过低成本刷赞快速获得“成就感”;部分自媒体账号、商家为打造“爆款”人设,仍会铤而走险选择刷赞。从产业端看,刷赞服务并非一成不变,而是呈现出“技术对抗”的演化特征:早期的人工手动刷赞因效率低、易识别逐渐被淘汰,取而代之的是“群控软件+模拟器”的半自动化模式,甚至利用AI算法生成虚拟账号进行批量操作。更有甚者,通过跨平台协作——如在境外服务器搭建刷赞平台,或利用暗网渠道交易——规避腾讯的监测系统。这种“猫鼠游戏”决定了刷赞服务难以被“永久消灭”,只能被“阶段性压制”。

进一步看,“永久消失”的可能性还取决于平台政策的底层逻辑是否发生根本转变。当前,腾讯的治理策略核心是“数据真实性”,而非“数据绝对化”。也就是说,平台打击的是“虚假数据”,但对用户通过正常社交互动获得的点赞始终持鼓励态度。这种区分意味着,刷赞服务若能转型为“真实互动辅助”,或许能在合规框架下找到生存空间。例如,部分工具开始强调“真实用户互赞”——用户加入社群后,通过手动为他人点赞来积累“积分”,再兑换他人的点赞支持。这种模式虽仍游走在规则边缘,但因具备“真实互动”的表象,比传统刷赞更难被识别。此外,随着平台对优质内容的扶持力度加大(如QQ看点、兴趣部落的内容激励计划),用户或许会逐渐意识到“真实内容质量”比“虚假点赞数据”更具长期价值,从而主动减少对刷赞服务的依赖,这将从需求端削弱其生存根基。

更深层的矛盾在于,社交平台本身的设计就暗含“数据崇拜”的基因。点赞、评论、转发等互动数据作为“社交货币”,其可视化呈现(如QQ空间的说说点赞列表)天然会刺激用户的比较心理。只要这种激励机制存在,刷赞服务的土壤就难以彻底铲除。平台政策的边界,本质上是在“治理成本”与“生态收益”之间寻找平衡点——完全杜绝刷赞需要投入巨大的技术与人力成本,且可能误伤正常用户;而适度容忍则能维持用户活跃度,但需承受数据失真的风险。这种平衡决定了刷赞服务不会“永久消失”,但会以更隐蔽、更碎片化的形态存在,例如从“规模化刷赞”转向“个性化定制”(如针对特定内容的精准刷赞),或从“公开交易”转为“熟人圈层互助”。

对于用户而言,依赖刷赞服务短期内或许能获得虚荣心的满足,但长期来看却暗藏风险:账号被封禁、个人信息泄露(部分刷赞平台要求提供QQ账号密码)、社交信任崩塌(当好友发现数据造假,可能影响真实人际关系)。更重要的是,当整个社交生态逐渐回归“内容为王”的本质,虚假数据的光环终将褪色,真实、有价值的内容创作才是立足之本。

回到最初的问题:QQ刷赞服务会因为平台政策而永久消失吗?在可预见的未来,答案是否定的。但它的形态将发生深刻变化——从公开的产业服务转向隐蔽的灰色交易,从技术对抗走向规则适应。平台政策的持续高压与用户需求的理性回归,将共同推动这一领域从“野蛮生长”进入“低烈度存续”阶段。对于社交生态而言,真正的进步不在于彻底消灭某种灰色服务,而在于通过优化激励机制、提升内容价值,让用户主动选择真实、健康的社交方式。这或许才是平台治理与用户需求的终极平衡点。