在日常数字社交时代,朋友圈已成为个体社交生活的核心场域,而点赞与评论作为最高频的互动形式,正深刻重塑着人们的社交行为模式。这种看似微小的数字反馈,实则通过“被看见”的即时满足、“被认可”的价值确认,潜移默化地影响着社交动机、关系质量、情感表达乃至自我认知,形成了一套独特的数字社交语法。

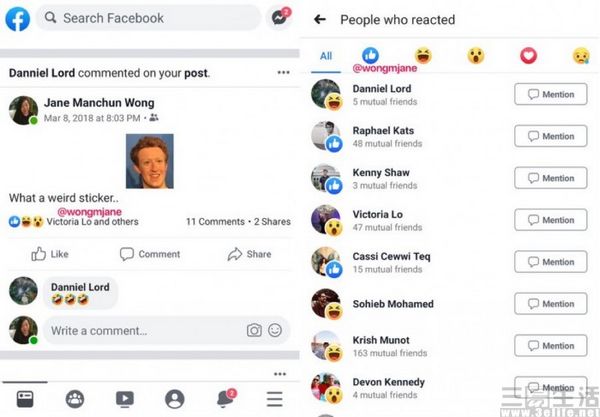

点赞评论作为社交货币的流通,正在重构社交互动的底层逻辑。传统社交中,情感联结与信息交换往往依赖面对面的深度交流或私下的文字沟通,而朋友圈的点赞评论将这种互动压缩为可量化、可传递的“社交货币”。一条动态下不断跳动的红色数字,不仅是对内容的肯定,更成为个体社交价值的即时标尺——当点赞数突破预期,大脑会分泌多巴胺,产生愉悦感,这种正向反馈强化了“发布内容-获取反馈”的行为链条。于是,人们开始主动迎合这种社交货币的流通规则:精心挑选配图、润色文案、选择发布时间,甚至计算“黄金发布时段”以最大化互动量。这种从“表达自我”到“期待回应”的转变,本质上是社交动机从“内在驱动”向“外在验证”的偏移,个体在无形中成为了社交数据的“生产者”,而点赞评论则是衡量生产价值的“市场指标”。

然而,当社交互动被简化为点赞与评论的数字游戏时,其对社交关系质量的影响便呈现出复杂的两面性。一方面,轻量级的点赞维持了“弱连接”的社交网络,让久未联系的朋友通过一条动态的互动保持存在感,形成“点赞之交”式的泛社交关系;另一方面,这种低成本的互动也可能替代深度交流,导致“社交空心化”。现实中,我们常遇到这样的场景:与朋友聚餐时各自刷朋友圈,用点赞代替面对面的寒暄;亲密关系中出现“已读不回”却对陌生人的朋友圈秒赞的情况。这种“点赞的惰性”让社交关系停留在“点赞即关注”的浅层,而缺乏情感投入的互动,最终可能让本该紧密的连接变得脆弱。正如社会学家所言,数字时代的社交关系正在从“强连接的深度”转向“弱连接的广度”,而点赞评论正是这一转向的推手。

更值得深思的是,点赞评论引发的社交焦虑正在成为数字社交的隐性成本。当点赞数成为衡量社交价值的“硬指标”,个体便陷入“比较-焦虑-调整”的循环:看到朋友的旅行收获百赞,自己的日常动态却寥寥几个,便开始怀疑内容吸引力;发现他人通过幽默评论获得高互动,便模仿其风格却丢失真实表达。这种“社交比较”在算法的加持下被无限放大——平台通过“朋友点赞最多”“互动率最高”等功能,将个体置于无形的竞争场域,导致“点赞焦虑”蔓延。更甚者,一些人开始为追求高赞而“表演式社交”:发布不实的生活片段、刻意营造完美人设,甚至购买“点赞服务”。这种以“讨好他人”为目标的社交行为,不仅扭曲了真实的自我表达,更让社交关系异化为“价值交换”的功利网络,背离了社交的本质——情感共鸣与真诚联结。

点赞评论对自我认知的重塑,则揭示了数字社交时代个体身份建构的新路径。在传统社交中,自我认知多通过他人的直接评价(如语言反馈、行为互动)形成,而在朋友圈的“数字镜像”里,点赞与评论成为自我认知的“滤镜”。一条动态下密集的点赞与正面评论,会强化个体对“受欢迎”“有价值”的认同;反之,则可能引发自我怀疑,甚至删除动态以“修正”形象。这种“反馈依赖”让自我认知变得不稳定,个体逐渐将“他人眼中的我”置于“真实的我”之上,陷入“印象管理”的疲惫中。更值得关注的是,青少年群体在点赞评论的反馈中,更容易形成“外控型人格”——自我价值感过度依赖外部评价,而非内在标准。当数字社交成为生活的主导场景,这种由点赞评论塑造的“虚拟自我”,可能与现实中的真实自我产生割裂,导致身份认同的混乱。

面对点赞评论带来的社交行为变迁,我们并非只能被动接受。事实上,数字社交的进化正在呼唤更健康的互动模式:从“数量崇拜”到“质量关注”,从“表演式点赞”到“深度评论”,从“外在验证”到“内在驱动”。例如,越来越多的人开始选择“关闭朋友圈点赞数”,以减少社交比较;更倾向于在评论中表达真实感受,而非简单的“赞”;甚至通过“仅自己可见”的功能,保留表达自我的私密空间。这些变化表明,个体正在主动调整与数字社交的相处之道,让点赞评论回归其作为“情感桥梁”的本质,而非社交价值的唯一标尺。

归根结底,朋友圈的点赞评论是数字社交时代的双刃剑:它让社交互动变得便捷高效,却也带来了关系空心化、社交焦虑与自我认知偏差的隐忧。真正健康的社交行为,应当是在享受数字便利的同时,不丢失深度交流的能力;在追求被看见的同时,不忘记真诚表达的价值。唯有如此,我们才能在点赞评论的数字洪流中,构建既有温度又有质量的社交生态,让社交回归其本真——联结人心,传递温暖。