在日常生活中使用抖音刷视频却不点赞时,如何合适地表达自己的立场,已成为数字社交时代不可回避的沟通命题。抖音作为日均活跃用户超6亿的短视频平台,点赞功能早已超越简单的“喜欢”符号,演变为社交货币、情感反馈与关系温度的度量衡。但当用户对内容持保留态度、无强烈共鸣或单纯偏好“静默浏览”时,“不点赞”这一行为本身可能被误解为“否定”“冷漠”甚至“敌意”。如何在保持真实判断的同时,通过恰当方式传递立场,既避免不必要的社交摩擦,又维护健康的内容生态,考验着每个用户的社交智慧。

“不点赞”的本质是理性选择,而非消极回避

在抖音的互动体系中,点赞是最轻量级的反馈行为,其“一键完成”的特性使其成为大众化选择。但这种低门槛也导致点赞的“通货膨胀”——大量用户出于“礼貌”“合群”或“怕错过”而随手点赞,使得点赞数据的真实性大打折扣。事实上,当用户刷到内容质量平平、观点存疑或与自身兴趣无关的视频时,“不点赞”反而是更理性的选择:它是对内容价值的精准判断,避免用虚假的“喜欢”干扰创作者的内容生产方向。心理学研究表明,人类对“负面反馈”的敏感度远高于正面,因此“不点赞”容易被创作者解读为“被否定”,这种归因偏差恰恰需要用户通过主动沟通来化解。例如,看到朋友分享的生活日常,若内容本身缺乏亮点,单纯点赞可能显得敷衍,而一句“虽然今天没拍出特别的感觉,但能看出你记录生活的用心”,既能传递真诚态度,又避免了“沉默=否定”的误解。

替代性表达:用“精准反馈”填补“沉默空白”

“不点赞”不等于“无表达”,关键在于找到比点赞更具体的反馈方式。抖音平台提供了多元化的互动工具,用户可根据内容类型选择合适的表达载体:对于知识类视频,一条“这个案例很有启发性,能不能再展开讲讲细节?”的评论,既能肯定内容价值,又能推动深度交流;对于情感类内容,转发到私密聊天并附言“这段话戳中我了,想分享给你”,比公开点赞更能传递情感共鸣;对于实用型教程,收藏行为本身就是一种“认可”——它暗示“内容有价值,需要留存备用”。这些替代性表达的核心逻辑,是将模糊的“态度”转化为清晰的“行动”,让创作者接收到除“点赞/不点赞”之外的更丰富信号。例如,美食博主收到“没点赞但收藏了,周末复刻成功后再来反馈”的私信,会比单纯的“不点赞”更感受到用户的真实参与。

场景化策略:在不同社交语境中平衡“真实”与“得体”

表达立场的合适方式,高度依赖社交场景的适配性。在熟人社交圈中,关系基础决定了沟通的容错率:面对家人朋友的分享,即使不点赞,也可通过“刚才刷到你发的视频了,记得你上次提过这件事,果然很有意思”的主动提及,传递“我关注了你”的信号;而在公共领域或与陌生创作者的互动中,则需要更注重表达的“建设性”。例如,对存有争议的观点类视频,直接“不点赞+划走”可能显得逃避,而一句“观点很有意思,不过我有个不同角度的看法……”的评论,既能表明立场,又能促进理性讨论。值得注意的是,对于低质或违规内容,“不点赞+举报”是更合适的立场表达——这既是对平台生态的维护,也是对创作者的间接提醒,避免因“沉默纵容”导致内容失序。

技术赋能与素养提升:构建“有温度的数字社交”

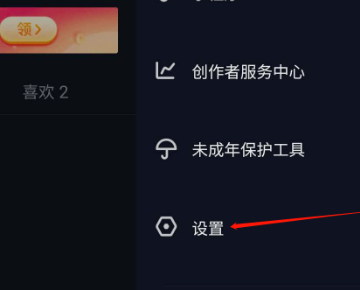

抖音平台也在通过产品功能优化,为“不点赞”的表达提供更多可能性。例如,“稍后再看”功能让用户可以在不点赞的情况下标记内容,既保留了“感兴趣”的信号,又避免了点赞的压力;“评论区互动”的优先级提升,鼓励用户用文字反馈替代简单点赞,让立场表达更立体。但技术工具终究是辅助,真正的关键在于用户的媒介素养:理解“点赞”不是社交义务,而是基于内容价值的自主选择;同时,主动培养“换位思考”意识,意识到自己的每一个互动行为都可能被他人解读。例如,当看到创作者因“点赞率低”而沮丧时,一句“虽然没点赞,但你的视频让我开始关注这个话题”的留言,或许比单纯的“点赞”更能给予创作者持续创作的动力。

在信息过载的时代,抖音的每一次滑动都是一次选择,“不点赞”的选择本身蕴含着用户对内容的独立判断。合适地表达立场,不是要强迫每个人都给出“正面反馈”,而是倡导一种“真实且有温度”的互动方式:既尊重自己的内心感受,也理解他人对反馈的需求;既保持对内容的理性筛选,也用恰当的方式传递尊重与善意。当“不点赞”不再被视为“社交失礼”,而是被更丰富的表达方式所补充,抖音才能真正成为连接人与内容、人与人之间的价值共鸣场,让每一次互动都成为有意义的社会连接。