在数字化职场社交中,名片墙早已超越传统纸质名片的范畴,成为个人职业形象的“数字橱窗”。而“点赞”这一互动符号,从社交媒体延伸至职场场景,逐渐演变为衡量社交影响力与职业认可度的隐性指标。在此背景下,“名片墙刷赞”应运而生——指通过技术手段或人工操作,非自然提升名片点赞数量的行为,其背后折射出数字时代职场社交的深层逻辑与价值博弈。

一、概念解构:名片墙刷赞的本质与形态

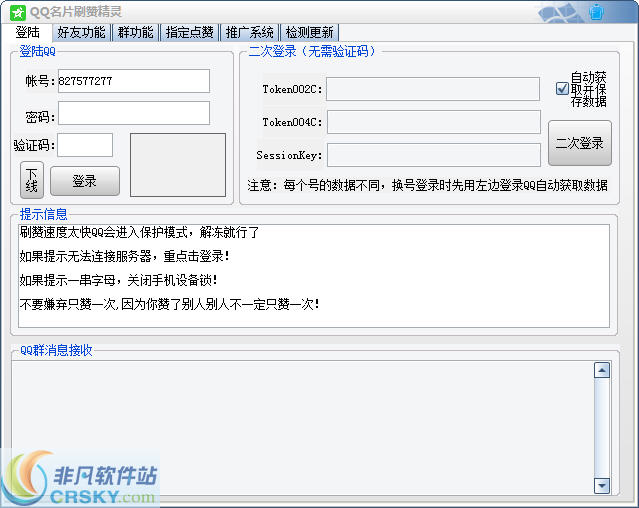

名片墙刷赞的核心特征在于“非自然增长”,即通过非常规手段突破真实社交互动的局限,实现点赞数据的虚假繁荣。从技术层面看,其实现方式可分为三类:一是工具辅助刷赞,通过自动化脚本或第三方软件模拟用户点击,批量增加点赞量;二是人工水军刷赞,依托兼职平台或社群组织,由真人用户完成点赞任务;三是平台漏洞利用,利用职场社交APP的算法缺陷或规则空白,实现点赞数据的异常累积。

与自然点赞相比,刷赞行为具有明显的“目的性”与“隐蔽性”。自然点赞源于真实社交连接或内容价值认同,而刷赞往往服务于特定目标——求职者希望通过高赞名片塑造“受欢迎”的职业形象,销售期待用点赞数据增强客户信任,企业HR则可能通过刷赞提升团队整体的“社交活跃度”。同时,为规避平台监管,刷赞操作逐渐从公开化转向隐蔽化,如分散点赞时间、模拟不同设备IP、搭配少量真实互动等,进一步增加了识别难度。

二、价值驱动:为什么职场人选择刷赞?

名片墙刷赞的流行,本质是职场社交中“数据崇拜”与“焦虑传导”的共同产物。在信息过载的数字时代,人们倾向于通过“快数据”快速判断他人价值——领英研究显示,85%的HR会在15秒内浏览完求职者的名片,其中点赞数量是评估“社交认可度”的重要参考。这种“以点赞论英雄”的潜在规则,催生了职场人的数据焦虑:当周围人名片点赞数节节攀升,个体若不跟进,便可能在竞争中处于劣势。

从个体价值看,刷赞被视为一种“低成本的社交投资”。对于刚入行的年轻人,缺乏人脉积累时,高赞名片能弥补“资历短板”,快速获得面试机会;对于自由职业者,点赞数据是展示“市场需求”的直观证据,能增强客户合作意愿;对于企业管理者,团队名片墙的整体点赞量,甚至被解读为“组织凝聚力”的外在体现。这种“数据=价值”的简化逻辑,让刷赞成为许多人应对职场社交压力的“捷径”。

三、应用场景:从个人到组织的刷赞实践

名片墙刷赞的应用场景已渗透至职场生态的多个层面。在个人端,求职者是最典型的群体——某招聘平台数据显示,简历附带头像高赞名片的候选人,面试邀请率比普通候选人高出37%。部分求职者甚至会购买“刷赞套餐”,根据目标行业调整点赞数量:互联网行业偏好“高互动”(500+点赞),传统行业则更接受“适度活跃”(200-300点赞)。

在商务场景中,销售与BD(商务拓展)人员是刷赞的重度用户。某医疗器械销售透露,向客户展示“200+点赞”的名片时,客户对产品介绍的信任度显著提升,成交周期缩短约20%。这种“点赞背书效应”源于人类心理中的“从众心理”——当看到多数人“认可”某人时,个体会潜意识降低对其的警惕性。

企业端的应用则更具组织性。部分公司会为员工统一配备“刷赞服务”,通过内部社群或外部供应商,让员工互赞或雇佣水军点赞,旨在塑造“团队活跃度高”“员工职业素养好”的企业形象。某互联网HR坦言,虽然公司不鼓励刷赞,但“当竞争对手团队名片点赞数是我们的3倍时,老板会质疑我们的团队建设出了问题”。

四、挑战与风险:刷赞的“双刃剑”效应

尽管刷赞能带来短期数据红利,但其潜在风险正逐渐显现。首当其冲的是“真实性危机”。当点赞数与实际社交质量脱节,便可能陷入“数据泡沫”——某企业高管曾公开吐槽,某合作方名片点赞数超800,实际沟通中发现其仅添加了3个行业好友,这种“虚假繁荣”不仅损害个人信誉,还可能导致商业合作中的误判。

其次是平台规则风险。多数职场社交平台(如领英、脉脉)明确禁止刷赞行为,一旦被检测到,轻则限流降权,重则封禁账号。2022年,脉脉就曾开展“清朗行动”,批量处理了超10万个通过刷赞获取虚假流量的账号,许多用户因此失去多年积累的社交关系。

更深层的挑战在于“社交通胀”的恶性循环。当刷赞成为普遍现象,点赞数据的“含金量”必然贬值——就像货币超发导致通货膨胀,职场社交中的“点赞通胀”会让真实互动的价值被稀释。最终,人们将陷入“不刷赞就落后,刷了赞又怕被拆穿”的困境,职场社交的本质——建立信任、连接价值——被异化为对数字符号的盲目追逐。

五、趋势与反思:从“刷赞”到“真赞”的路径

随着平台反作弊技术的升级(如图像识别、行为轨迹分析)和用户对真实社交需求的回归,名片墙刷赞的生存空间正被逐步压缩。领英2023年算法更新后,已能识别90%以上的异常点赞行为,并降低其在搜索结果中的权重。与此同时,职场社交的“价值锚点”也在转移——越来越多的企业开始关注候选人的“内容输出能力”(如行业文章、专业观点)而非单纯的点赞数,认为“能持续创造价值的人,自然会获得真实认可”。

对个体而言,与其沉迷于刷赞的“数据游戏”,不如深耕“真实社交资本”:通过输出专业内容建立个人IP,参与行业社群深化连接,用实际成果替代虚假数据。对企业而言,与其鼓励员工刷赞“装点门面”,不如构建以“价值交换”为核心的社交文化——当员工的专业能力成为最硬的“名片”,点赞数不过是水到渠成的附加价值。

名片墙刷赞,本质上是数字时代职场社交焦虑的产物——当“被看见”成为生存刚需,人们试图用数据捷径填补真实影响力的空白。然而,社交的本质是价值交换,而非数字游戏。当刷赞的泡沫逐渐破裂,真正能穿透职场迷雾的,永远是与专业能力、人格魅力绑定的真实连接。或许,放下对点赞数的执念,转而深耕“内容名片”与“关系名片”,才是数字职场社交的终极解法。