微信推文点赞刷票行为正以隐蔽化、规模化的态势侵蚀内容生态的公平性,不仅扭曲传播价值,更损害用户信任与平台公信力。面对这一灰色地带,掌握有效的举报路径与策略,已成为内容创作者、平台运营方及普通用户共同关注的核心议题。举报微信推文点赞刷票并非简单的投诉动作,而是对内容生态秩序的主动维护,其背后涉及技术识别、规则应用与责任担当的多重维度。

识别点赞刷票行为是举报的前提,也是难点。正常点赞行为往往伴随用户真实互动痕迹:如阅读推文后的随机性、地域分布的分散性、账号历史活跃度的合理性。而刷票行为则呈现出明显异常特征:短时间内点赞量激增且增速恒定(如每分钟固定增加10个赞)、点赞账号头像高度相似(多为统一模板或动漫头像)、账号注册时间集中且无历史互动记录、地理位置扎堆于特定区域(如同一IP段下数百个账号集中点赞)。此外,若推文内容质量平平却突然出现“点赞过万”,或评论区与点赞量严重失衡(如无评论却高点赞),均需高度警惕刷票嫌疑。这些异常数据是举报时的关键证据,需通过截图录屏等方式留存。

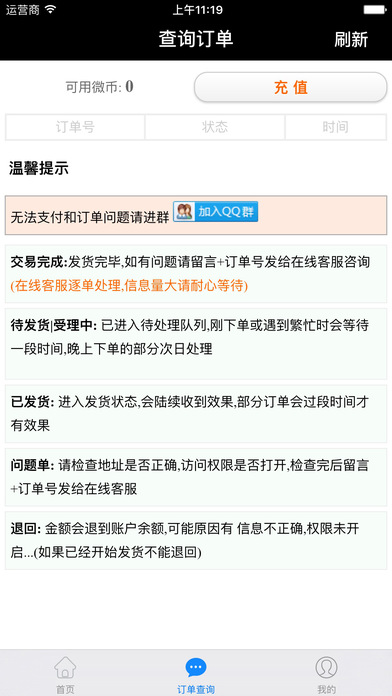

微信平台已针对点赞刷票行为建立了多层级举报通道,用户需根据场景选择合适路径。对于公众号推文,用户可在文章页长按点赞图标,选择“举报”选项,在举报类型中勾选“虚假互动”或“恶意刷量”,并补充具体说明(如“疑似通过机器刷赞,点赞量异常增长”);对于视频号推文,则可通过点击右上角“...”进入举报页面,选择“内容问题”中的“数据造假”类别。若发现跨平台刷票行为(如通过第三方群组、刷票工具组织刷赞),还可通过微信客户端的“投诉与举报”入口,选择“其他问题”并提交相关群聊截图、交易记录等证据。值得注意的是,举报时需提供具体推文链接、异常时间节点及数据对比,例如“该推文发布1小时内点赞量达5000,但正常阅读量仅300,明显异常”,以提升审核效率。

举报后的处理机制与用户预期存在一定差距,这要求理性看待举报结果。微信平台依赖AI算法与人工审核结合的方式处理举报,AI会先对举报内容进行初步筛查,识别数据异常模式;人工审核则进一步核查账号行为、网络环境等细节。由于刷票手段不断升级(如使用虚拟手机号批量注册、模拟真实用户点击轨迹),部分隐蔽刷票行为可能难以在第一时间被判定。若举报未通过,可尝试补充新证据(如后续发现的刷票群聊记录、刷票工具交易凭证)再次提交,而非重复提交相同材料。平台对确认的刷票行为会采取删除异常点赞、限制推文推荐、封涉事账号等措施,但具体处理结果通常不向举报人公开,这是出于保护用户隐私与平台数据安全的考虑。

从生态治理视角看,举报微信推文点赞刷票的价值远超个案维权。在内容产业高度依赖流量的当下,刷票行为形成“劣币驱逐良币”的恶性循环:优质内容因缺乏流量曝光而沉没,低质内容通过刷票获得虚假流量,进而吸引更多创作者效仿,最终破坏整个内容生态的公信力。每一次有效举报,都是对这种恶性循环的阻击。例如,某自媒体从业者通过持续举报同领域竞争对手的刷票行为,不仅维护了自身内容的公平传播权,更促使该领域创作者转向内容质量竞争,间接提升了行业整体内容水平。这种“个体举报—生态净化—行业升级”的传导效应,正是举报行为的深层价值所在。

技术对抗与规则完善是遏制刷票行为的双翼。当前,刷票产业链已形成分工:提供虚拟账号、开发刷票软件、组织刷票群组、清洗数据痕迹等环节环环相扣,甚至出现“刷票中介”提供“包月点赞”“地域定向刷赞”等定制化服务。对此,微信平台持续升级风控系统,通过设备指纹识别(检测同一设备操控多个账号)、行为序列分析(识别非人类点击的固定时间间隔)、社交关系图谱(排查异常关注-点赞链路)等技术手段提升识别精度。同时,平台也在优化举报规则,如简化举报流程、增加“批量举报异常账号”功能、对高频举报用户给予反馈优先权等。但技术对抗永无止境,唯有用户保持警惕、积极举报,平台持续迭代规则,才能形成“刷票—识别—举报—打击”的闭环治理。

对于内容创作者而言,预防胜于举报。与其事后耗费精力与刷票者对抗,不如通过提升内容质量、建立真实粉丝社群来规避刷票诱惑。例如,某知识类公众号通过“留言互动抽奖”“读者社群分享”等方式激发真实用户参与,使点赞量与阅读量、评论量形成合理比例,自然降低了被刷票者盯上的概率。同时,创作者可定期自查账号数据,若发现异常点赞,及时通过官方渠道申诉,避免因数据异常影响账号权重。

在流量焦虑弥漫的数字时代,举报微信推文点赞刷票行为,本质上是对“真实价值”的坚守。每一次点击都应是真实意愿的表达,每一篇推文的传播都应取决于内容本身的 merit。当越来越多的用户拿起举报武器,当平台的技术防线不断加固,当行业的规则意识逐渐觉醒,刷票行为终将失去生存土壤。这不仅是微信推文生态的幸事,更是整个内容产业回归理性、健康发展的必由之路。