在社交媒体平台上,互动数据已成为衡量内容价值与账号影响力的核心指标,而“有效的留言集赞刷赞软件”正是通过技术手段实现自动化互动的关键工具。这类软件并非简单的数据造假机器,而是通过模拟真实用户行为逻辑,在平台规则与商业需求之间寻找平衡点,其实现自动点赞与互动的路径,融合了技术模拟、算法适配与场景化设计,本质上是一场人机交互逻辑与平台风控系统的博弈。

自动点赞的技术实现:从模拟操作到行为拟人化

自动点赞的核心在于“让机器看起来像人”,这背后涉及多层次的技术模拟。最基础的是坐标点击模拟,早期软件通过记录真实用户在屏幕上的点赞按钮位置,设定固定坐标进行点击,但这种方式在平台升级界面布局后极易失效,且点击轨迹单一,容易被风控系统识别为机器行为。随着技术迭代,动态坐标适配成为主流——通过图像识别技术实时捕捉点赞按钮的位置,结合设备屏幕分辨率动态调整点击坐标,即使平台更换UI设计也能快速适配。

更深层次的是API接口调用与请求伪装。社交媒体平台的后端API接口是用户行为数据的传输通道,有效的留言集赞刷赞软件会通过抓包工具分析用户点赞时的网络请求参数,包括设备ID、Token、时间戳等关键信息,在发送点赞请求时模拟真实用户的请求头与加密逻辑,使平台服务器难以区分请求来源是真人还是软件。例如,部分高级软件会调用平台官方的“互动接口”,但通过随机延迟、批量控制等手段规避接口调用频率限制,避免触发风警。

近年来,AI行为模拟成为提升“有效性”的关键。传统软件仅能完成“点赞”这一单一动作,而AI技术则能模拟真实用户的点赞习惯:比如根据内容类型调整点赞频率(娱乐内容点赞更快,知识内容停留更久),在用户活跃时段(如午休、晚间)集中互动,甚至结合用户历史点赞数据(如常点赞宠物类内容)对同类内容进行优先点赞,使互动行为更贴近真人用户画像,大幅降低被平台识别的概率。

留言互动的生成逻辑:从模板化到场景化适配

相较于自动点赞,留言互动的复杂性更高——不仅需要生成内容,还需确保留言与目标内容的相关性,这直接决定了互动的“真实感”。早期的留言软件依赖预设模板库,通过关键词匹配填充内容,例如在美食视频下统一使用“看起来好好吃”“求链接”等模板化留言,但这种留言缺乏个性,容易被平台判定为垃圾信息,甚至影响账号权重。

有效的留言集赞刷赞软件已转向动态内容生成,核心是NLP(自然语言处理)技术。软件会先对目标内容进行语义分析:提取视频/图文的关键词(如“火锅”“夜景”“教程”)、情感倾向(积极/消极)、主题类型(生活/教育/娱乐),再结合当前热点词汇(如“绝绝子”“YYDS”或平台流行语)生成个性化留言。例如,在“重庆夜景”的vlog下,软件可能生成“洪崖洞的灯光也太震撼了,下次一定要去打卡!”而非简单的“好看”,留言内容与场景高度契合,显著提升真实感。

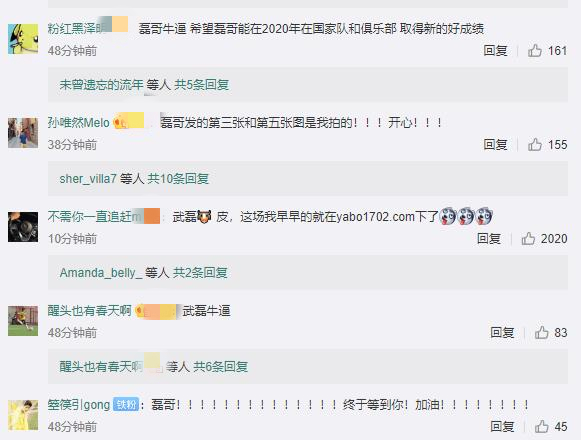

此外,账号矩阵协同是提升留言互动效果的重要手段。单一账号频繁留言易引发平台注意,而有效的软件通常会控制多个虚拟账号(“小号”)形成矩阵,这些账号拥有不同的头像、简介、历史互动记录,模拟真实用户的“社交圈层”特征。在互动时,小号会先对目标内容进行“浏览”“点赞”等前置行为,再发布留言,甚至通过小号之间的“互评”营造“多人互动”的假象,使整个互动链条更符合真实社交逻辑。

有效性的核心要素:合规性、真实度与数据稳定性

“有效”二字是留言集赞刷赞软件的生命线,其衡量标准不仅是点赞、留言的数量,更是这些互动能否转化为真实用户的关注、转发或消费。这要求软件在三个维度上达成平衡:平台规则适配、行为真实度与数据稳定性。

平台规则适配是前提。不同社交媒体平台的算法逻辑与风控策略差异显著:抖音注重完播率与互动时效性,小红书强调笔记标签与用户画像匹配,微信视频号则依赖社交关系链传播。有效的软件需内置多平台规则库,实时更新风控策略——例如在抖音上控制单日互动上限不超过账号粉丝量的5%,在小红书上优先匹配与账号标签相关的留言内容,避免因“异常互动”触发平台限流。

行为真实度是关键。真实用户的互动具有“随机性”与“情感性”,软件需通过动态参数控制模拟这一特征:点赞间隔时间在10-60秒随机波动,留言内容包含少量错别字或语气词(如“太好吃了吧!”“爱了爱了”),甚至结合用户地域特征生成方言留言(如四川用户留言“巴适得板”),这些细节能有效降低机器痕迹。

数据稳定性则是长期有效的基础。忽高忽低的互动数据(如单日点赞1000+,次日降至100)会立刻引起平台警觉,而有效的软件通过渐进式增长策略模拟自然涨粉:初期(账号冷启动阶段)以少量真实互动为主,软件辅助为辅;中期(账号成长阶段)逐步提高软件互动比例,但控制在合理区间;后期(账号成熟阶段)减少软件依赖,转向真实用户运营,形成“软件助推-真实增长-软件退场”的良性循环。

应用场景与商业价值:从流量焦虑到效率工具

留言集赞刷赞软件的价值,本质上是社交媒体生态中“流量焦虑”与“效率需求”共同催生的产物。在个人创作者端,新账号缺乏初始流量池,优质内容易被淹没,软件通过快速积累点赞、留言、粉丝等基础数据,帮助账号突破平台“冷启动”门槛,获得算法推荐;在企业营销端,新品预热、活动推广需要在短时间内形成话题热度,软件可模拟“用户自发互动”,提升活动曝光度,吸引真实用户参与。

但需警惕的是,这类工具的滥用可能导致“劣币驱逐良币”——当账号依赖虚假互动数据获取流量,真实优质内容反而因数据平平被埋没。因此,“有效”的终极标准应是服务于内容价值,而非替代内容创作。例如,部分创作者会用软件测试不同内容的互动数据,分析用户偏好后优化内容方向,这种“工具辅助创作”的模式,才是软件价值的合理体现。

挑战与边界:技术博弈下的合规之路

随着平台风控系统的升级(如抖音的“啄木鸟”系统、微博的“风眼”算法),留言集赞刷赞软件面临的技术挑战日益严峻。平台通过分析用户行为序列(如“浏览-点赞-留言”的时间差、设备指纹的异常性、互动内容的语义重复度)识别机器行为,而软件则需通过更精细的技术(如模拟多设备切换、深度学习生成更自然的留言内容)对抗识别,这种“猫鼠游戏”将持续推动技术迭代。

更重要的是,合规边界已成为行业发展的“生死线”。国家网信办《互联网信息服务算法推荐管理规定》明确要求,不得利用算法虚假流量、操纵榜单,这意味着单纯以“数据造假”为目的的软件将面临严厉打击。未来,有效的留言集赞刷赞软件必须转向“合规辅助工具”的定位——例如仅提供互动数据监测、用户画像分析等功能,而非直接生成虚假互动,在技术赋能与平台规则之间找到可持续发展的路径。

在社交媒体从“流量时代”迈向“价值时代”的进程中,留言集赞刷赞软件的技术演进,本质上是创作者对“高效触达”需求的理性回应。真正的“有效性”,不在于机器能模拟多少互动,而在于工具能否帮助优质内容突破信息茧房,让真实价值被看见。当技术回归服务内容创作的本质,社交媒体生态才能在合规与创新中实现良性循环。