在社交电商和私域流量竞争白热化的当下,“刷名片赞”已成为不少从业者追求“数据好看”的捷径,而“全网最低价”的承诺更是让无数人趋之若鹜——但这条看似成本最优的路,真的能走通吗?要回答这个问题,我们必须先拆解“全网最低价刷名片赞”背后的实现逻辑、隐藏成本,以及与其相比更可持续的“真实价值提升路径”,毕竟社交的本质是连接,而非冰冷的数字游戏。

一、“全网最低价”的真相:技术漏洞与成本转嫁的游戏

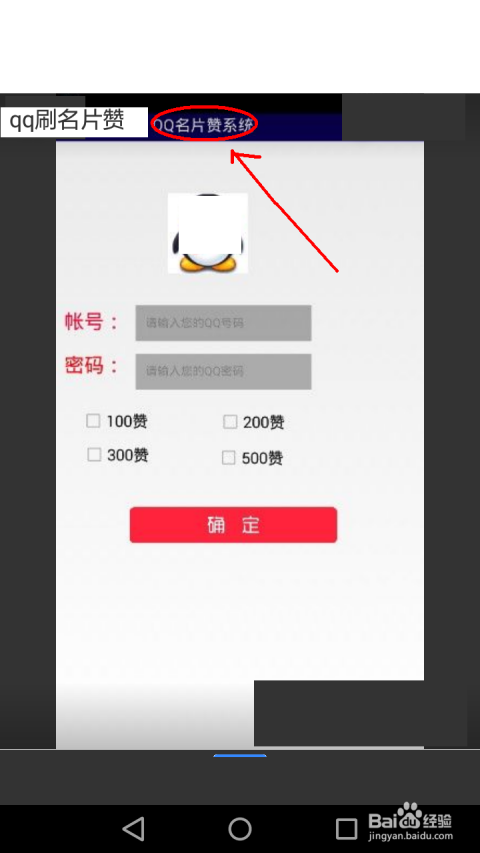

“刷名片赞”的全网最低价,往往不是技术的胜利,而是风险与成本的转嫁。当前市场上,报价低至0.01元/赞甚至更低的刷赞服务,大多依赖两种灰色手段:一是批量注册的“虚拟号矩阵”,通过模拟点击完成虚假互动;二是利用平台算法漏洞的“脚本自动化”,在短时间内集中伪造点赞数据。这两种方式看似“低成本”,实则将风险完全转嫁给了用户——平台一旦识别异常,轻则删除数据、限制功能,重则封禁账号,导致前期积累的私域流量付诸东流。

更关键的是,“最低价”往往伴随着“最低质量”。真正的点赞互动需要真实账号的参与,而真实账号的维护成本(包括手机号、IP、活跃度)远高于虚拟号。因此,0.01元/赞的服务,本质上是用“一次性虚假数据”换取短期数字好看,这类数据不仅没有社交价值,还会因用户画像与目标客群不匹配,误导后续的营销决策。比如,一个面向25-35岁白领的美妆品牌,若通过低价刷赞吸引了大量学生账号,看似点赞量高,但实际转化率可能趋近于零——这种“数据幻觉”,才是“全网最低价”最大的隐性成本。

二、刷名片赞的真实价值:从“数字虚荣”到“信任资产”的跨越

为什么从业者愿意为“刷名片赞”买单?核心逻辑在于“社交证明”:在信息过载的环境中,高点赞量的名片能快速建立信任感,让潜在客户产生“这人/产品很受欢迎”的潜意识判断。但这种价值的前提,是点赞数据必须与真实用户行为挂钩——否则,所谓的“信任证明”只会变成“信任反噬”。

举个例子,在微信生态中,名片的点赞数据会同步显示在朋友圈和社群互动中,若某位创业者的名片点赞量高达1000+,但实际交流中却发现其内容无人问津,反而会让客户质疑其“数据真实性”,进而对专业能力产生怀疑。这说明,名片赞的价值不在于“数量”,而在于“质量”——精准的目标客群点赞、带有真实评论的互动,才能真正转化为“信任资产”,为后续的私域转化铺路。而“全网最低价”刷赞追求的“数量优先”,恰恰与这一核心价值背道而驰。

三、放弃“最低价陷阱”:用“真实互动”构建低成本高价值的名片赞

与其追求“全网最低价”的虚假数据,不如将成本投入到“真实互动”的构建中——这种方式看似“单价更高”,实则长期性价比远超刷赞。具体可从三个维度落地:

一是内容价值输出,让名片“自带流量”。名片赞的本质是用户对内容的认可,与其花钱买数据,不如花精力打磨内容。比如,行业专家可在名片简介中提炼“核心价值主张”(如“帮助100+中小企业实现私域增长”),并附上深度文章或案例拆解;服务型从业者可发布“客户证言+解决方案”的图文,让潜在客户在阅读中自然产生点赞欲望。优质内容带来的点赞,不仅真实可信,还能持续吸引精准用户主动连接,实现“一次创作,长期获客”。

二是社群场景激活,让点赞“自然发生”。私域流量的核心是“关系”,而关系需要在场景中建立。比如,将名片分享至行业社群时,可搭配一句“这是我总结的XX避坑指南,对大家可能有帮助,欢迎点赞交流”,用“价值引导”替代“数据索取”;或在社群发起“最佳名片设计”“行业经验分享”等活动,鼓励成员互相点赞,并在互动中挖掘潜在客户。这种场景化互动带来的点赞,本质是“社交关系的确认”,其信任度远高于虚假数据。

三是跨行业资源置换,让成本“零转嫁”。若预算有限,可通过资源置换获取真实点赞。比如,与互补行业从业者(如摄影师与婚庆策划师)互换名片,互相为对方的内容点赞引流;或联合非竞品品牌发起“行业干货分享”,双方互推名片并引导粉丝互动。这种“以资源换资源”的方式,不仅成本低,还能实现用户群体的精准互补,让每个点赞都带着“潜在合作”的可能。

四、回归社交本质:数据是结果,而非目的

“全网最低价刷名片赞”的诱惑,本质上是“流量焦虑”的体现——从业者急于用数据证明自己的价值,却忽略了社交的核心是“真实连接”。事实上,平台算法越来越注重“互动质量”,而非“互动数量”;客户决策也越来越依赖“深度信任”,而非“表面数据”。那些放弃“最低价陷阱”,专注于内容打磨和真实互动的人,或许短期内点赞量不如“刷号”者亮眼,但每一个点赞背后,都是一个真实的潜在客户,一段可延续的社交关系。

归根结底,名片赞的价值不在于“全网最低价”,而在于“全网最精准”;社交运营的竞争力不在于“数据好看”,而在于“连接真实”。与其在虚假数据的泡沫中内卷,不如回归社交的本质——用价值吸引人,用信任留住人,让每一个点赞都成为长期信任的基石,这才是“最低成本”且“最高回报”的社交智慧。