在社交媒体内容爆炸的时代,创作者面临的核心挑战是如何从海量信息中突围,而评论与点赞作为用户最直接的互动反馈,不仅是内容吸引力的直观体现,更是平台算法推荐的关键指标。所谓“有效刷评论点赞”,绝非简单的数据造假,而是通过策略设计激发用户真实参与,以互动数据为杠杆撬动内容传播力的系统性方法。其核心逻辑在于:社交媒体平台的算法机制天然倾向于推荐高互动内容,而用户的“从众心理”又使高互动内容更容易获得后续关注,形成“互动提升曝光—曝光吸引更多互动”的正向循环。因此,理解“有效刷评论点赞”的本质,是破解内容吸引力密码的关键一步。

互动数据对内容吸引力的底层价值,远不止于数字层面的虚荣。从平台算法视角来看,评论、点赞、转发等互动行为是衡量内容“健康度”的核心指标。以抖音、小红书、B站为例,其推荐算法会综合分析内容的“瞬时互动率”(发布后1-2小时的互动密度)、“互动深度”(评论字数、回复层级)以及“互动用户质量”(粉丝量、活跃度),这些数据共同构成内容的“权重分”。高权重的内容会被推入更大的流量池,触达更多潜在用户。从用户心理层面看,一条内容的评论区若呈现“空荡荡”的状态,即便内容本身优质,也容易让新用户产生“内容不好看”的潜意识判断;反之,若评论区已有数十条真实讨论,用户会自然降低决策成本,更倾向于参与互动。这种“社交证明”效应,正是评论点赞能够增强内容吸引力的深层原因——它不仅是算法的“宠儿”,更是用户信任的“催化剂”。

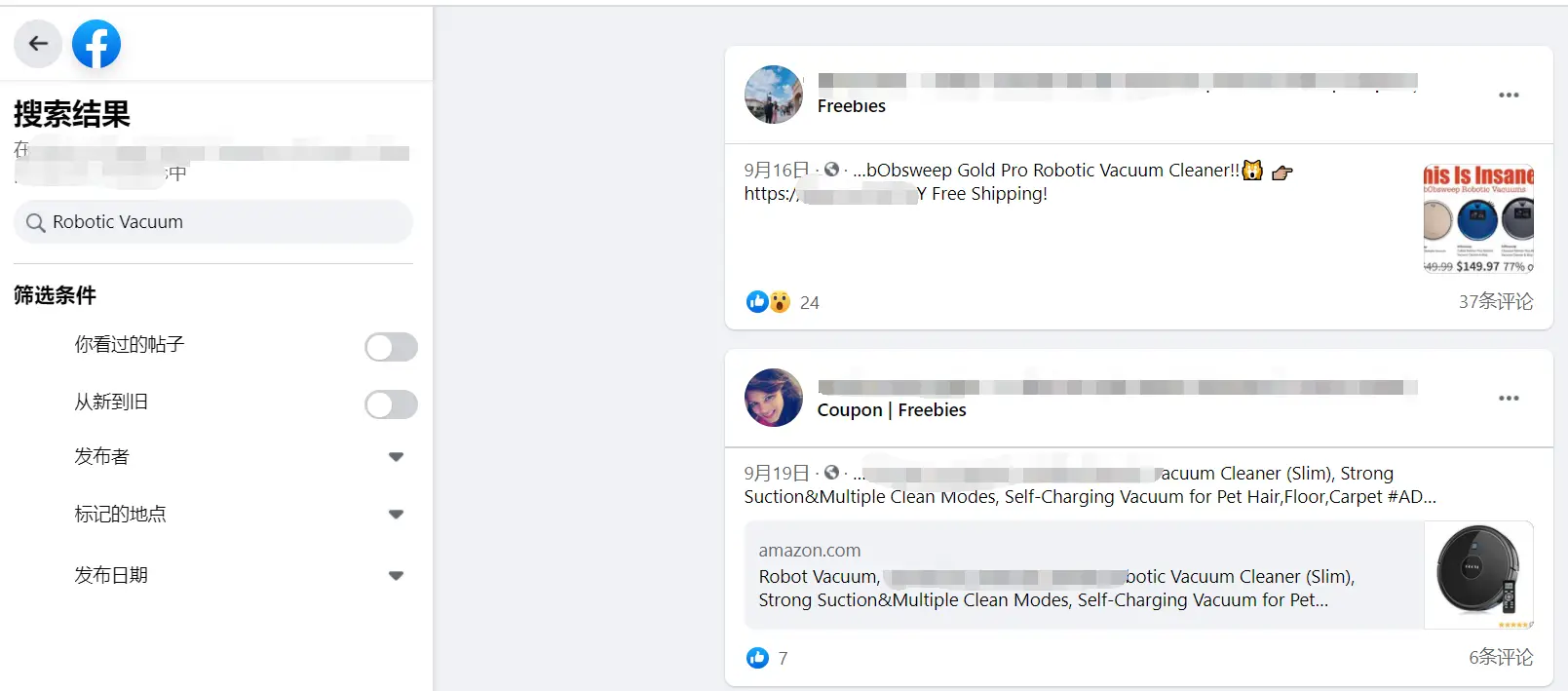

然而,“有效刷评论点赞”绝非盲目追求数据堆砌,其核心原则在于“以真实互动为导向,规避算法风险”。当前部分创作者误以为“刷量”就是购买虚假评论点赞,殊不知平台早已通过AI识别、用户画像分析、行为轨迹追踪等技术手段,建立了完善的反作弊系统。例如,某条内容突然出现大量来自同一IP段、无头像无历史动态的“僵尸粉”点赞,或评论内容高度雷同(如“写得真好”“学到了”),会被算法判定为异常互动,不仅无法提升权重,反而可能导致内容限流甚至账号降权。真正的“有效”,必须建立在“真实用户参与”的基础上,即通过策略设计让普通用户自发产生评论点赞行为,而非依赖机器或水军。这要求创作者跳出“数据造假”的误区,将“刷评论点赞”理解为“引导互动”,本质是提升内容与用户之间的“连接效率”。

内容设计是引导自然互动的起点,也是最核心的“刷评论点赞”策略。优质内容自带互动基因,而创作者可以通过结构化设计强化这一特性。其一,提问式结尾是激发评论的经典技巧。例如,在知识类内容结尾抛出“你在工作中遇到过类似问题吗?评论区聊聊你的解决方法”,或是在生活分享中提问“你们觉得这种做法可行吗?欢迎补充意见”,直接为用户提供表达入口。数据显示,带提问的内容评论量是普通内容的3倍以上,且评论质量更高——用户更倾向于围绕具体问题展开讨论,而非简单的“点赞滑走”。其二,争议性或情感共鸣点的设计。适度引入争议观点(如“我认为‘躺平’不是消极,而是对内耗的反抗”)能激发用户立场表达,而情感共鸣(如分享成长挫折、家庭温暖)则能触发用户的共情心理,促使他们通过点赞或评论表达支持。其三,互动引导语的巧妙植入。在内容中明确提示“觉得有用记得点赞收藏,不然下次就找不到啦”或“转发给需要的朋友,评论区告诉我你的收获”,直接降低用户的互动成本。需要注意的是,引导语需自然融入内容,避免生硬推销,否则易引发用户反感。

用户分层运营是激活评论点赞的“精细化工程”。粉丝是内容互动的基础盘,但并非所有粉丝都会主动参与互动,需要通过分层策略激活沉睡用户。对于核心粉丝(高频互动、高粘性用户),可采取“专属互动”策略:例如在评论区@他们,邀请分享相关经验(“@XX 你上次提到的XX方法,这次案例是不是同理?”),或设置“粉丝专属福利”(评论区点赞前10名送小礼品),让他们感受到被重视,从而提升互动积极性。对于普通粉丝(偶尔互动、低粘性用户),则需通过“内容钩子”激发参与:例如发布“粉丝故事征集”话题,鼓励用户分享自己的经历,并承诺精选内容在后续账号中展示,将普通用户转化为内容共创者。对于潜在粉丝(未关注但浏览过内容用户),可通过“评论区互动热点”吸引注意:例如在评论区设置“热门问题置顶”,解答用户高频疑问,或发起“投票互动”(“A方案还是B方案?你选哪一个?”),让潜在用户通过简单操作(投票、评论)降低参与门槛,进而转化为关注。这种分层运营的本质,是让不同用户群体都能找到参与互动的“触发点”,实现评论点赞量的自然增长。

借势热点与场景化互动是提升评论点赞的“流量加速器”。社交媒体的流量具有时效性,热点事件、节日节点、平台挑战赛等都是天然的互动风口。创作者需具备敏锐的热点嗅觉,将内容与热点场景结合,降低用户的参与成本。例如,在春节假期发布“你家年夜饭必上的一道菜是什么?”的话题,结合节日氛围引发用户分享欲;或在平台发起的#XX挑战赛中,参与创作并引导用户“带话题@好友一起挑战”,利用平台流量池和社交关系链扩大互动范围。此外,场景化互动需注重“用户视角”——与其生硬硬热点,不如从热点中提炼用户关心的话题。例如,某明星官宣恋情后,与其发布娱乐八卦,不如针对“如何经营亲密关系”发起讨论,让用户在热点背景下找到情感共鸣点,从而主动参与评论点赞。这种“热点+场景”的组合策略,能让内容在短时间内获得高曝光,带动评论点赞量爆发式增长。

数据复盘与迭代优化是“有效刷评论点赞”的闭环保障。互动数据并非发布后就一成不变,而是需要持续追踪分析,找出高互动内容的共性规律。创作者可借助平台自带的数据工具(如抖音的“创作者服务中心”、小红书的“笔记数据”),重点关注三个维度:一是“互动时间分布”,例如发现粉丝在晚间8-10点评论最活跃,可调整发布时间以匹配;二是“互动内容类型”,例如“教程类+提问结尾”的评论量最高,“情感故事+金句总结”的点赞率最优,后续可强化这类内容创作;三是“互动用户画像”,例如发现女性用户更倾向于参与“美妆测评”评论,男性用户更关注“科技解析”点赞,可针对不同用户群体调整内容风格。通过数据复盘,创作者能将模糊的“感觉”转化为明确的“策略”,让“刷评论点赞”从“试错”走向“精准”,实现内容吸引力的持续提升。

需要警惕的是,“唯评论点赞论”的误区可能让创作者偏离内容本质。过度追求互动数据,可能导致内容质量下降——为引发争议而制造对立,为博取眼球而夸大事实,最终损害用户信任。真正的“有效刷评论点赞”,始终以优质内容为根基:只有内容本身有价值、有温度、有观点,互动数据才有意义,内容吸引力才能长久。创作者应将策略性互动视为内容传播的“催化剂”,而非“救命稻草”,在数据与价值之间找到平衡点。毕竟,社交媒体的终极逻辑,是让优质内容被更多人看见,让创作者与用户之间建立真实连接——而评论点赞,正是连接的起点,而非终点。