在内容平台竞争白热化的当下,“安安吖刷赞”现象并非孤例,其背后折射的创作者生存困境与流量生态畸形,值得深入剖析。安安吖刷赞的原因究竟是什么? 这一问题不仅指向个体行为动机,更揭示了内容产业中流量分配机制、价值评判标准与创作者心理的多重博弈。从表面看,刷赞是数据造假;深究则发现,它是创作者在算法逻辑、商业压力与用户需求夹缝中的无奈选择,也是平台流量经济模式下的必然产物。

一、生存焦虑:流量为王的生存法则下,数据成为“硬通货”

“安安吖”作为内容创作者,其刷赞行为的首要驱动力源于对“流量生存”的极致焦虑。在当前内容平台,流量几乎等同于生存资源——曝光机会、广告合作、平台扶持,甚至创作者的自我价值认同,都与数据指标深度绑定。算法推荐机制下,点赞数、转发量、评论量等核心数据直接影响内容的分发权重:高赞内容更容易进入流量池,获得更多曝光;反之,即便内容优质,若初始数据惨淡,也可能迅速被淹没在信息洪流中。

对于中小创作者如“安安吖”而言,这种“数据依赖症”尤为明显。头部账号凭借先发优势积累的粉丝基础和品牌效应,能轻松获得自然流量;而腰部及以下创作者则陷入“冷启动困境”——没有初始流量,就无法触达潜在用户,更谈不上涨粉变现。数据显示,某短视频平台中,初始点赞数低于100的视频,最终进入推荐池的概率不足5%;而点赞数破千的视频,推荐量可能呈指数级增长。这种“马太效应”迫使创作者不得不通过刷赞“伪造繁荣”,以撬动算法的流量倾斜。此外,商业合作对数据指标的硬性要求,进一步加剧了焦虑。广告主在选择合作对象时,点赞量、互动率是核心评估指标,甚至直接报价依据。若“安安吖”的真实数据无法达到合作门槛,刷赞便成了“接单刚需”——这不仅关乎收入,更关乎账号的商业价值能否持续。

二、算法逻辑:平台流量分配机制的“数据崇拜”陷阱

“安安吖刷赞”现象的蔓延,与平台算法的“数据崇拜”逻辑密不可分。当前主流内容平台的推荐算法,本质上是一种“数据反馈驱动”机制:通过用户点赞、完播、评论等行为数据,判断内容质量与用户偏好,进而决定分发层级。这一机制本意是提升内容触达效率,却逐渐异化为“唯数据论”——算法将点赞数简单等同于内容质量,导致创作者陷入“数据军备竞赛”。

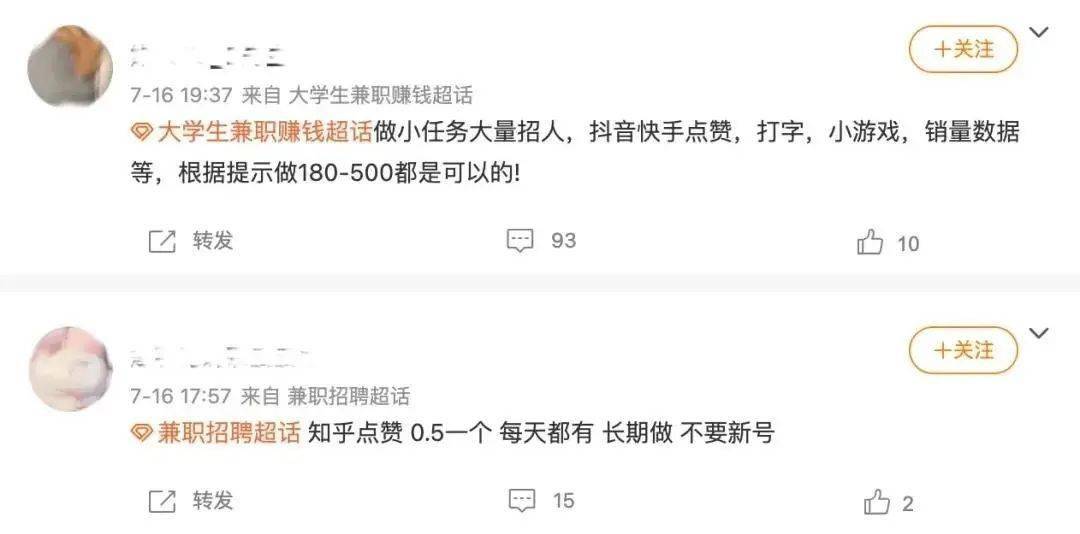

具体而言,算法对点赞数的敏感度远超其他指标。例如,某平台早期算法中,视频的“初始点赞速率”(发布后1小时内的点赞增长速度)是权重最高的指标之一,直接影响后续流量池的开放程度。这意味着,创作者必须在短时间内“堆”出高赞数据,才能让算法判定内容“优质”,从而获得持续推荐。这种机制催生了“刷赞产业链”:专业刷量机构通过模拟真实用户行为(如随机IP、分散时间段、互动评论),为“安安吖”这类创作者提供“点赞服务”,成本低至0.1元/个,且难以被算法识别。

更关键的是,算法的“数据崇拜”形成恶性循环:创作者刷赞获得流量→平台算法误判内容受欢迎→更多流量倾斜→真实数据被“虚假繁荣”掩盖→其他创作者被迫跟风刷赞以维持竞争力。最终,平台生态陷入“劣币驱逐良币”的怪圈:优质内容因数据不足被埋没,而靠刷赞维持流量的账号却能获得资源,这无疑与平台“连接人与内容”的初衷背道而驰。

三、用户心理:从众效应与信任背书,点赞成为“社交货币”

“安安吖刷赞”的背后,还藏着用户心理层面的深层逻辑。在社交媒体语境中,点赞早已超越“喜欢”的本意,成为一种“社交货币”和“信任信号”。用户的从众心理,使得高点赞内容更容易获得二次传播:当看到一条视频下方有数万点赞时,潜意识里会默认“内容优质”,从而更愿意点赞、转发,形成“数据-信任-更多数据”的正向反馈。

这种心理机制被创作者精准利用。“安安吖”通过刷赞制造“爆款假象”,本质是利用用户的“信任捷径”——在信息过载的时代,用户没有精力逐一甄别内容质量,只能依赖数据指标快速判断。高点赞数如同“品质认证”,能降低用户的决策成本,提升内容触达率。此外,部分用户还存在“点赞社交”心理:通过点赞热门内容融入群体,避免“落伍”。这种需求进一步放大了刷赞的价值——虚假数据不仅能影响算法,更能塑造用户的认知,让“安安吖”的内容在社交传播中占据优势。

值得注意的是,用户对刷赞行为的容忍度也在变化。早期,用户对“百万赞”视频深信不疑;如今,随着刷赞现象普遍化,部分用户已产生“数据免疫”,甚至对高赞内容持怀疑态度。但即便如此,点赞作为“基础社交货币”的地位仍未动摇——即便知道数据可能造假,用户依然会下意识地参考点赞数判断内容价值,这使得“安安吖”等创作者不得不继续依赖刷赞维持“表面竞争力”。

四、灰色产业链:低成本与高回报,刷赞成为“高效捷径”

“安安吖刷赞”现象的持续,离不开灰色产业链的推波助澜。随着内容平台商业化程度加深,刷赞已形成一条成熟的产业链:从数据供应商、技术支持到营销服务,分工明确,成本极低,回报却十分可观。

数据显示,国内刷赞产业链规模已达数十亿元,仅某电商平台就有上万家店铺提供“点赞涨粉”服务。这些机构通过技术手段模拟真实用户行为:使用大量虚拟手机号注册账号,通过IP跳转、随机互动等方式点赞,甚至能定制“精准刷赞”——针对特定地域、年龄、兴趣的用户群体,让数据看起来更“真实”。对于“安安吖”这类创作者而言,购买1000个点赞仅需50-100元,却能撬动数千甚至上万的自然流量,投入产出比远高于内容创作本身。

更隐蔽的是,部分平台内部人员甚至参与其中,通过泄露算法规则、提供技术支持牟利。这种“内外勾结”使得刷赞行为更难被监管,也让“安安吖”等创作者的“数据造假”成本进一步降低。当刷赞成为行业潜规则,当“不刷赞就吃亏”成为共识,创作者便很容易陷入“不得不刷”的境地——毕竟,在流量竞争的零和游戏中,对手都在刷,自己不刷就意味着主动放弃生存空间。

结语:重构价值坐标系,让“安安吖们”回归内容本质

“安安吖刷赞的原因究竟是什么?”答案并非简单的“道德失范”,而是内容产业生态失衡的集中体现。创作者的生存焦虑、平台的算法崇拜、用户的从众心理、灰色产业链的逐利,共同编织了一张“数据造假”的大网。破解这一困局,需多方协同重构价值坐标系:平台需优化算法逻辑,降低数据指标的权重,引入更科学的内容质量评估体系;创作者需回归内容本质,用优质作品而非虚假数据吸引用户;用户则需提升媒介素养,理性看待数据指标,拒绝“唯点赞论”。

唯有当流量不再成为唯一衡量标准,当“安安吖们”不再需要通过刷赞换取生存空间,内容产业才能真正回归“优质内容为王”的初心。这不仅关乎创作者的个体命运,更关乎整个行业的健康发展——毕竟,虚假的繁荣终将泡沫破裂,唯有真实的价值才能穿越周期。