刷赞评论行为在网络空间已成常态,但将其简单归因于机器人自动操控,实则忽视了背后复杂的利益链条与技术形态的演变。并非所有刷赞评论均由机器人独立完成,而是呈现出“机器人主导、人工辅助、混合共生”的多元操控模式,这种模式的形成既源于技术能力的边界,也暗藏流量经济的畸形逻辑。

机器人自动操控确实是刷赞评论的基础技术支撑。通过脚本程序、AI模拟用户行为,机器人能在短时间内完成大规模点赞、评论发布,例如利用爬虫技术批量注册虚拟账号,结合语义生成工具自动填充评论内容,甚至模仿不同地域、年龄用户的表达习惯。这类机器人的优势在于“效率”与“成本”——一台服务器可同时操控数千个账号,24小时不间断作业,人力成本几乎可忽略不计。在电商平台的商品评价、短视频的互动数据、社交媒体的热门话题中,都能看到机器人操控的痕迹:短时间内突然激增的点赞数、内容高度雷同的评论、发布时间间隔规律的账号动态,这些都是纯机器人操控的典型特征。然而,机器人的局限性同样明显:其行为模式固化的特征明显,难以应对平台反作弊系统的升级,比如通过设备指纹识别、用户行为轨迹分析(如滑动速度、点击间隔)可轻易标记异常账号;同时,机器人生成的评论往往缺乏语义深度,易出现“内容空洞”“逻辑矛盾”等问题,在强调“真实互动”的平台生态中,纯机器人操控的“数据泡沫”极易被戳破。

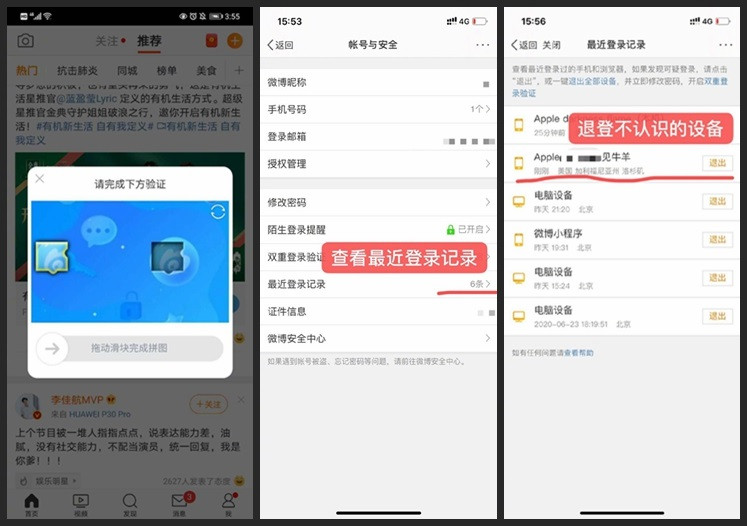

当纯机器人操控的“破绽”逐渐显现,人工干预便成为刷赞评论产业链中的关键补充。所谓“人工干预”,并非指用户自发的真实互动,而是由专业“水军”团队完成的半自动化操作。这类团队通常以“任务平台”为核心,接商家的刷单、刷赞需求,通过招募兼职人员(如学生、兼职者)完成具体操作。与机器人相比,人工操控的优势在于“灵活性”与“真实性”:人工评论可结合产品细节、用户痛点撰写个性化内容,甚至模拟真实用户的“吐槽式好评”(如“性价比确实不错,就是物流慢了点”),这种“带瑕疵的真实”更易获得其他用户的信任;人工点赞的时间、频率也更符合真实用户的行为特征,比如在视频播放高峰期分散点赞,避免集中操作触发平台警报。更隐蔽的混合模式是“机器人+人工”协同:机器人负责基础数据铺设(如点赞量达到1000),再由人工进行深度互动(如回复评论、引发二次讨论),形成“数据真实+互动活跃”的假象。这种模式下,机器人与人工并非简单分工,而是动态配合——当平台识别到机器人行为异常时,人工会及时调整策略,更换账号或修改评论内容,形成“技术对抗”的闭环。

刷赞评论行为的非纯机器人化,本质是流量经济畸形发展的必然结果。在“数据=流量=收益”的商业逻辑下,无论是电商平台、内容创作者还是品牌方,都对“数据表现”有着强烈需求。电商平台需要高销量、高好评的商品排名,以提升用户信任度;短视频创作者依赖点赞、评论数据获得平台推荐算法的青睐;品牌方则通过虚假互动营造“热门假象”,吸引真实用户跟风。这种需求催生了庞大的“流量造假”产业链,而产业链的成熟又进一步推动了操控模式的复杂化:从早期的纯人工刷单,到机器人脚本普及,再到如今的“AI生成+人工润色+设备矩阵”混合模式,技术迭代始终围绕着“如何更逼真、更持久、更隐蔽”这一核心目标。值得注意的是,非纯机器人化的操控模式还暗藏“数据黑产”的升级——例如,通过“养号”(用真人长期养社交账号,积累真实互动数据)提升账号权重,再高价出租给商家,这种“真实账号+机器人操作”的模式,让平台的反作弊难度倍增。

这种“非纯机器人化”的刷赞评论行为,对网络生态的破坏远超单一机器人操控。一方面,它加剧了信息不对称的真实用户:当虚假评论、刷赞数据充斥平台,用户难以分辨真实反馈,导致“劣币驱逐良币”——优质内容因缺乏“数据包装”被淹没,低质内容却因虚假互动获得曝光;另一方面,它破坏了平台的公平竞争机制,依赖真实运营的商家、创作者在与“数据造假者”的竞争中处于劣势,长期来看会削弱平台的内容生态活力。更值得警惕的是,人工参与刷赞评论的背后,往往涉及个人信息泄露与灰色用工:兼职人员需提供手机号、身份证等信息注册账号,这些信息可能被用于非法活动;而“水军”团队的低廉报酬与高强度工作,也折射出数字劳动者的权益困境。

治理刷赞评论行为,需跳出“机器人VS人类”的二元思维,转向“全链条生态治理”。技术上,平台需升级反作弊算法,从“识别行为异常”转向“分析数据真实性”——例如通过用户历史互动数据建模,判断当前点赞、评论是否符合其行为习惯;商业逻辑上,需打破“流量至上”的评价体系,引入“用户留存率”“互动深度”等多维度指标,降低单一数据权重;法律层面,应明确流量造假的违法边界,对组织刷赞评论的产业链条进行严厉打击,同时保护兼职劳动者的合法权益。唯有如此,才能让网络空间摆脱“数据泡沫”的困扰,回归真实交互的价值本质。