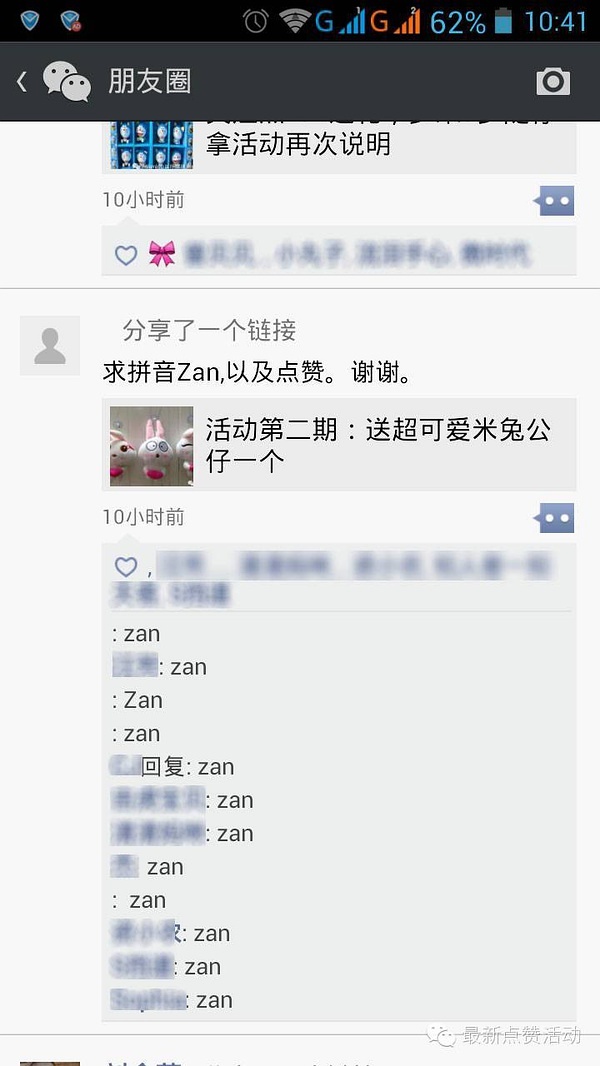

微信刷赞几百个点赞是否可行?这个问题背后,是社交媒体时代个体与商业对“社交证明”的追逐,但可行性并非仅看数量,更需穿透平台规则、用户心理与长期价值的多重维度。在微信生态中,点赞早已超越简单的“喜欢”表达,成为社交形象、商业信任与算法推荐的重要指标,而几百个点赞的“刷赞”操作,看似是轻量级数据优化,实则暗藏多重风险与价值悖论。

微信点赞机制的本质,是真实社交关系的价值映射。微信的底层逻辑基于强关系链,点赞行为天然依附于用户间的真实互动——朋友、同事、家人等熟人关系中的点赞,承载着情感联结与认同感;而基于兴趣社群的弱关系点赞,则反映了内容的垂直吸引力。微信算法在评估点赞质量时,并非仅看数量,更关注点赞来源的“健康度”:账号活跃度、关系链亲密度、互动历史真实性等共同构成点赞权重。几百个点赞若脱离真实关系链,即便数量不多,也容易触发算法的“异常行为”识别机制。例如,短时间内来自大量无头像、无朋友圈内容、无互动记录的“僵尸号”点赞,会被标记为低质量甚至虚假数据,反而对账号权重产生负面影响。

从技术实现与平台反制的角度看,微信刷赞几百个点赞的操作空间正持续压缩。早期刷赞依赖人工“点赞平台”,通过雇佣真人账号完成点赞,但微信已通过设备指纹识别、行为轨迹分析(如频繁切换账号、异常登录地点)等技术手段精准拦截这类行为;而机器刷赞则通过模拟点击,但算法能识别非人类操作特征(如固定点击间隔、无滑动轨迹、IP地址异常集中)。值得注意的是,微信对“异常点赞”的处罚并非“一刀切”封禁,而是阶梯式管控:几百个虚假点赞可能触发“限流”(内容减少推荐)、“功能限制”(如朋友圈发布频率降低),若持续操作则可能升级为“账号降权”(搜索排名下降)或“封号”。这种“低成本试错”的幻想已被平台反制机制打破,几百个点赞的“刷赞”成本(工具费用、时间投入)与潜在风险(账号价值折损)已严重失衡。

几百个点赞的实际价值,需区分个人用户与商业用户的场景差异,但无论何种场景,虚假点赞的边际效益都趋近于零。对个人用户而言,朋友圈的“点赞数”常被视为社交形象的“晴雨表”,几百个点赞看似能营造“受欢迎”的假象,但微信社交的强关系属性让用户对“点赞真实性”高度敏感——好友列表中熟悉的名字未点赞,却出现大量陌生账号的点赞,反而引发质疑。曾有社交心理学研究显示,用户对“异常点赞数”的信任度低于“中等但真实”的点赞,几百个虚假点赞可能适得其反,损害个人形象。对商业账号(如微商、自媒体、小程序商家)而言,几百个点赞或许能短期内提升数据“好看度”,但微信的商业化逻辑更看重“转化效率”与“用户留存”:虚假点赞无法带来实际消费,反而可能因用户画像不匹配(如刷赞账号与目标用户无重合)导致算法误判,降低精准推荐效果。更重要的是,微信已将“虚假互动”纳入商家信用体系,几百次刷赞记录可能影响广告投放权重、平台活动参与资格,商业价值反而被稀释。

用户对“点赞”的真实需求,本质是对“社交认同”与“影响力”的追求,而几百个虚假点赞无法满足这一深层需求。心理学中的“社会认同理论”指出,个体通过他人评价确认自身价值,微信点赞作为“低成本认同反馈”,满足了用户的归属感与成就感。但这种反馈必须基于真实互动:朋友对生活瞬间的点赞、粉丝对优质内容的认可,才能带来持续的情感满足。几百个虚假点赞如同“社交泡沫”,看似热闹实则空洞,无法转化为真实的社交资本。与其冒险刷赞,不如通过内容优化(如分享有价值的生活感悟、专业知识)、关系维护(如真诚评论好友动态)、社群运营(如建立兴趣群组)等方式,积累真实点赞。例如,某自媒体创作者通过每周分享行业干货,自然积累的几百个点赞中,80%来自核心粉丝,这些点赞不仅提升了账号权重,更带来了稳定的阅读量与商业合作,远非虚假数据可比。

微信刷赞几百个点赞的“可行性”,本质是短期利益与长期价值的博弈。在平台反制机制日益完善、用户对真实性要求提高的当下,几百个虚假点赞的“性价比”已趋近于零,反而可能因小失大——账号限流、形象受损、商业机会流失。真正的社交影响力,从来不是数字堆砌的结果,而是建立在真实互动、价值创造与信任积累之上。与其追求几百个虚假点赞的“虚荣”,不如深耕内容、维护关系,让每一个点赞都成为社交生态中的“真实货币”,这才是微信生态中最可持续的“可行”之道。