中科院日结兼职是真的吗,靠谱岗位怎么找,真实存在吗?

“中科院日结兼职”这一关键词在求职平台上热度不减,它承载了无数学生和求职者对顶尖科研机构的向往,以及对灵活收入的期待。然而,机遇与陷阱往往并存,这片看似金光闪闪的领域,其真实面貌究竟如何?它究竟是通往学术殿堂的临时阶梯,还是精心包装的求职陷阱?要回答这个问题,我们必须撕开“中科院”和“日结”这两个标签所赋予的层层滤镜,深入其内部生态,审视其岗位的真实性、获取渠道的可靠性以及潜在的风险。

首先,必须明确一个核心概念:所谓的“中科院日结兼职”并非一个由中科院统一发布、标准化管理的官方招聘项目。中科院作为一个庞大的科研机构集合体,下属拥有一百多个独立的研究所、大学和企业。因此,这些兼职岗位的真实来源,是分散在各个研究所内部的具体课题组、实验室、行政办公室或学生组织。这些岗位的性质也远非想象中那般神秘和高深,它们大多属于科研辅助或行政支持的范畴。例如,某生物实验室可能需要人手协助清洗实验器材、整理样品数据;某心理学研究所可能招募被试参与行为实验;某学术会议筹备组可能需要临时的会场引导、物料分发人员;甚至某些课题组会招人录入文献、制作PPT或维护简单的网站。这些工作通常技术门槛不高,但对责任心和细致程度有较高要求。“日结”的支付方式,也多是因为任务量小、周期短、流程简化,便于快速结算劳务报酬,但这恰恰也成为了不法分子眼中可以利用的诱饵。

那么,如何找到中科院内部兼职的真实机会?这考验的不仅仅是信息搜集能力,更是对渠道真伪的甄别力。最可靠、最值得信赖的路径是官方与半官方渠道。第一,密切关注目标研究所的官方网站。许多研究所的人事处或综合办公室会在网站的“通知公告”或“人才招聘”栏目发布实习生、临时项目助理的招聘信息,虽然频率不高,但权威性毋庸置疑。第二,锁定官方微信公众号。如今,几乎每个研究所、甚至许多重点实验室都有自己的微信公众号,它们是发布学术活动、招生招聘信息的重要平台,一些临时的劳务需求也常会在此推送。第三,也是最有效的“内部渠道”,是通过人脉网络。如果你是相关高校(尤其是中国科学技术大学、中国科学院大学等)的学生,通过导师、师兄师姐的引荐,进入课题组的内部群聊(如QQ群、微信群),是获取第一手兼职信息的黄金途径。这些信息通常由课题组的老师或管理员直接发布,内容详实,安全性最高。此外,与中科院有紧密合作关系的大学的就业指导中心、BBS论坛,偶尔也会转载或发布经过审核的兼职信息。相比之下,那些在主流社交平台、分类信息网站上由个人账号发布的,标题耸动、薪酬异常高的“中科院日结兼职”,则需要打上一个大大的问号。

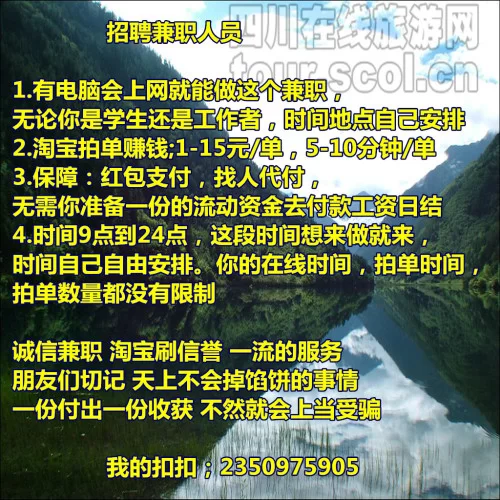

在探寻机遇的路上,学会辨别中科院兼职骗局方法是保护自己的必修课。骗局的套路虽然花样百出,但核心逻辑万变不离其宗。首要的警示信号是任何形式的付费要求。凡是在入职前以“服装费”、“培训费”、“保证金”、“建档费”等名目要求求职者缴纳费用的,无一例外都是骗局。正规科研机构的劳务发放有严格的财务流程,绝不可能提前向个人收取费用。其次,警惕非官方的联系方式。招聘方使用个人QQ邮箱、163邮箱等非官方域名(@xx.ac.cn或@xx.ucas.ac.cn是中科院系统邮箱的典型格式)进行沟通,或者在沟通过程中言辞含糊、回避具体工作地点(如只说“在中科院附近”而不肯透露具体研究所和楼宇),这些都是极不专业的表现。再者,审视薪酬的合理性。一份只需要动动手指、录入数据的兼职,却开出日薪上千的价码,这严重违背了市场价值规律,背后往往隐藏着诈骗意图,可能是诱导你参与其他非法活动,如刷单、赌博等。最后,保护个人信息。在未确认录用、未签订任何协议的情况下,切勿轻易提供身份证照片、银行卡密码等高度敏感的个人信息。正规的劳务登记,通常在入职后,由单位人事部门在当面指导下完成。

面对“中科院日结兼职靠谱吗”这一疑问,答案并非简单的“是”或“否”,而是一个建立在信息对称和理性判断基础上的概率。它真实存在,但并非俯拾皆是;它确实靠谱,但前提是你通过正确的渠道找到了它。对于求职者而言,这不仅是一次赚取零花钱的机会,更是一次深入顶级科研环境、感受学术氛围、积累人脉资源的宝贵实践。在申请过程中,即便只是申请一个简单的临时岗位,也应展现出专业的态度。一份简洁明了的简历,突出自己的可支配时间、细心严谨的特质以及相关技能(如熟练使用Office、PS等软件),会大大增加成功几率。面试时,着装得体,沟通坦诚,主动了解工作内容、薪酬结算方式和负责人信息,这既是保护自己,也是展现职业素养的体现。

归根结底,寻找一份真实的中科院日结兼职,其过程本身就是一场对个人信息素养与判断力的综合考验。它要求我们拨开“中科院”光环下的迷雾,用理性的目光审视每一个机会;要求我们穿透“日结”高薪的诱惑,用谨慎的心态规避每一个陷阱。当一个人能够熟练运用官方渠道,精准识别骗局信号,并以专业的姿态去争取和胜任一份微小的科研辅助工作时,他所收获的,将远不止那笔日结的薪水。更重要的,是在这个过程中磨砺出的洞察力、执行力和对学术生态的初步认知,这才是这段经历所能赋予的、真正有价值的无形资产。