打码是啥意思?对作者不尊重又有啥用?

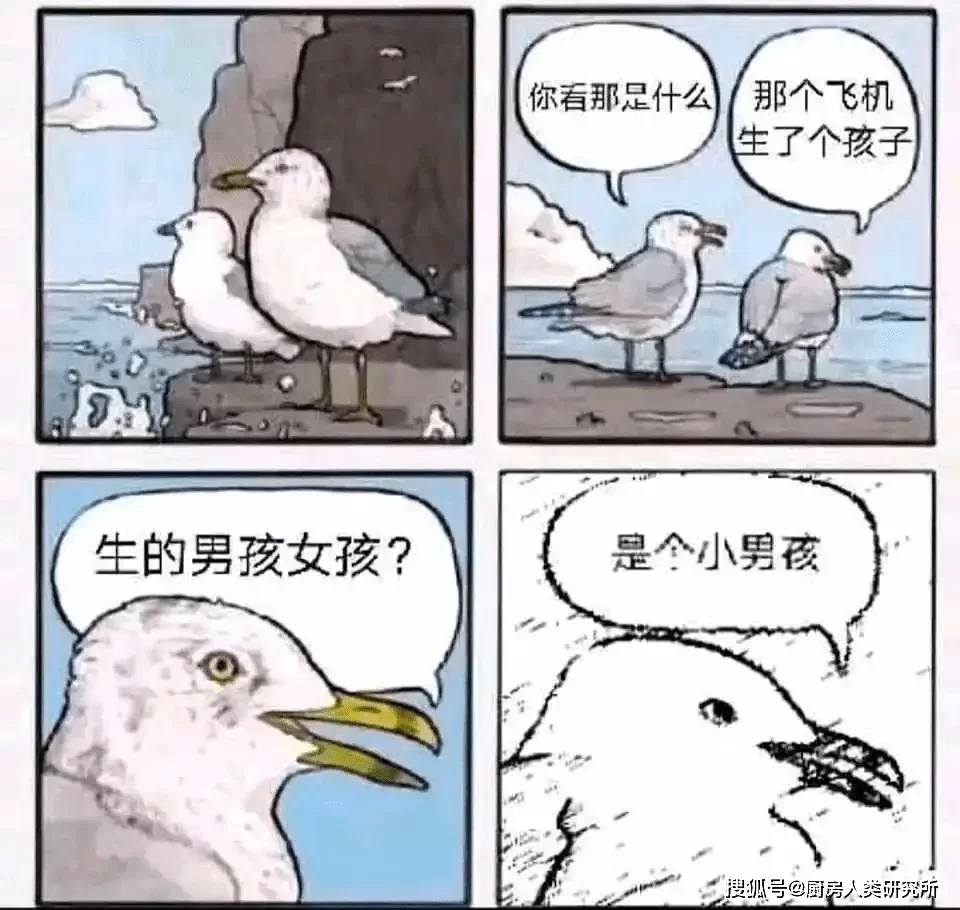

在数字内容的洪流中,一个模糊的马赛克方块,可能远不止是遮蔽信息那么简单。它时而作为审查的工具出现,时而又化为网络恶搞的素材。然而,当这个方块被随意涂抹在一位原创作者的呕心沥血之作上时,它的性质就发生了根本性的转变。这不再是简单的“打码”,而是一种近乎于数字暴力涂鸦的行为,其背后隐藏的,是对创作劳动最直观、最粗暴的不尊重。我们常常会问,这么做究竟有什么意义?除了满足一瞬间的扭曲快感,它究竟带来了什么?答案可能比我们想象的更复杂,也更值得警惕。

首先,我们必须清晰地认识到,恶意打码与内容审查的区别。内容审查,无论我们对其持何种态度,它通常是一种基于特定规则、标准或法律法规的系统性管理行为。它的目的可能是为了保护未成年人、维护社会公序良俗或过滤违法信息。尽管其执行方式有时备受争议,但其出发点往往具有一个明确的、可公开讨论的“正当性”框架。而恶意打码则完全不同,它是一种“师出无名”的个体化攻击。它不遵循任何公共准则,唯一的标准就是攻击者个人的好恶与情绪。这种行为的本质,是利用技术手段对他人的智力成果进行*“暴力篡改”*,将作者精心构建的视觉语言、叙事节奏和情感表达,用一个突兀的、毫无美感的符号彻底破坏。这就像在一首优美的诗歌上胡乱涂抹,或是在一幅传世名画上盖上潦草的图章,其破坏性远大于所谓的“遮蔽”。

那么,这种不尊重具体体现在哪里?它首先体现在对作品完整性的侵犯。任何一件原创作品,无论是摄影、绘画、设计还是视频,都是一个有机的整体。其中的每一个元素,每一处细节,都是作者深思熟虑后留下的“话语”。恶意打码恰恰是一种对话权的单方面剥夺。攻击者强行在作者与观众之间插入一个“第三者”,用这种方式粗暴地喊出:“你的表达不算数,我来替你表达”。这种行为直接否定了作者的创作意图,将作品的*“作品的灵魂”*掏空,只留下一具被涂鸦的躯壳。对于原创作者而言,这无异于心血被践踏,尊严被羞辱。他们耗费时间与精力构建的世界,被轻易地、恶意地打上了廉价的标签,这种伤害是深刻且难以平复的。

从更深层次看,为什么说给作品打码不尊重版权?版权保护的核心,并不仅仅是禁止他人复制牟利,更在于保护作者所享有的“保护作品不受歪曲、篡改的权利”,即著作人身权中的“保护作品完整权”。恶意打码行为,恰恰是对这一权利最赤裸裸的侵犯。它未经作者许可,擅自修改作品,导致作品所表达的思想、情感和原意被扭曲,使其无法以本来的面貌示人。这在法律层面已经构成了侵权。更重要的是,它动摇了原创生态的根基。如果创作者的作品可以被任何人随意涂抹、调侃、破坏,那么创作的价值何在?原创的动力又从何而来?长此以往,劣质的篡改内容将淹没优质的原创内容,整个网络内容生态将陷入一种“劣币驱逐良币”的恶性循环。因此,捍卫作品的完整,不仅仅是维护某一位作者的权益,更是在维护我们整个数字世界的创作环境。

面对这样的困境,创作者们不禁要问,如何应对作品被恶意打码?这需要一个多维度的策略。首先,技术层面的防御不可或缺。在发布作品时,可以采用更难以被简单覆盖的水印技术,例如动态水印、半透明嵌入式水印,而非简单的角落Logo。对于视频创作者,可以在关键帧或背景中嵌入不易察觉的版权信息。其次,平台责任的强化至关重要。当发现作品被恶意打码时,应第一时间向平台方进行侵权投诉。现在多数内容平台都有成熟的版权保护机制,及时举报能够有效阻止侵权内容的扩散。同时,建立自己的粉丝社群,培养忠实观众,让他们成为你的“版权监督员”,一旦发现侵权行为能迅速通知你。最后,也是最重要的一点,是提升作品的“抗篡改性”。通过提升内容的深度、创意的复杂度和情感的穿透力,使得作品本身成为一个强大的气场。当作品的内在逻辑和艺术感染力足够强大时,任何外部的、肤浅的打码行为都会显得无比拙劣和可笑,反而会凸显出攻击者的低级与无聊。这是一种以创作本身为武器的、最高明的回击。

最终,我们要回到那个最初的问题:对作者不尊重的打码,到底有什么用?它唯一的作用,就是暴露了攻击者自身的贫瘠与怯懦。他们不敢或不具备能力进行平等的创作交流,只能通过这种破坏性的方式来博取关注,发泄情绪。这种行为在瞬间的满足感过后,留下的只是一片数字垃圾和对他人真实的伤害。而我们作为观众、作为网络世界的一员,每一次对原创作品的点赞、转发和善意评论,每一次对恶意篡改行为的抵制和举报,都是在为这个世界的“数字文明”投票。我们需要的,是一个尊重、多元、鼓励创新的表达空间,而不是一个任由涂鸦和破坏横行的废墟。保护原创,就是保护我们未来能看到更多、更精彩内容的可能。每一个像素的完整,都关乎创作者的尊严;每一次点击的尊重,都在塑造我们共同的数字世界。