中等门槛的副业能长期赚钱吗?门槛低的好做吗?有哪些适合的选择?

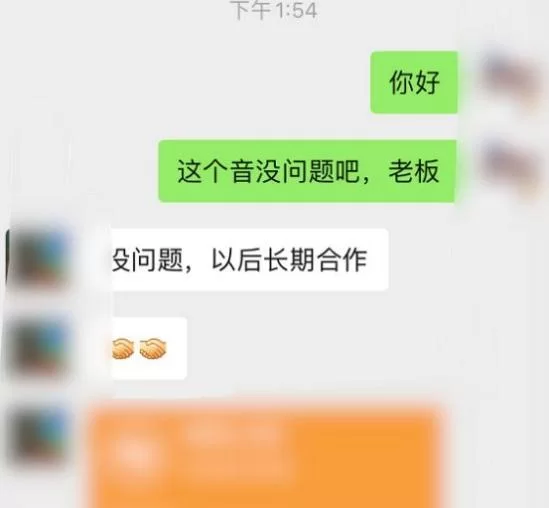

与之相对,中等门槛副业长期盈利模式则展现出截然不同的生命力。这里的“中等门槛”,并非指需要巨额投资或高深学历,而是指向一种需要特定技能、持续学习和深度思考的参与方式。它可能是精通某个设计软件,可能是具备专业的文案写作能力,也可能是掌握一门编程语言或一种乐器。这类副业的核心在于构建个人护城河。你的技能就是你的壁垒,你的作品集就是你的信誉,你的客户口碑就是你的流量池。例如,一名擅长PPT定制的设计师,初期可能需要花费大量时间打磨作品、积累案例,价格也未必理想。但随着其设计风格被认可,案例库日益丰富,他不仅能提高客单价,还能通过老客户推荐获得更高质量的订单,最终实现收入的指数级增长。这种增长并非线性的体力消耗,而是技能、声誉和客户网络共同作用下的复利效应。这正是中等门槛副业能够穿越周期、实现长期盈利的根本逻辑。

那么,面对纷繁复杂的选择,如何选择靠谱的副业项目?这需要一个系统性的筛选过程,绝非盲目跟风。第一步是自我盘点。诚实地审视自己:你的兴趣是什么?哪些技能比普通人更突出?你拥有哪些独特的资源或人脉?副业的起点应立足于自身优势,而非市场的短暂热点。一个对编程毫无兴趣的人,即便看到程序员兼职收入高,也很难坚持下去。第二步是市场验证。将你的技能或兴趣转化为一个具体的服务或产品雏形,去测试市场的真实需求。你可以通过知乎、小红书、豆瓣小组等平台,观察相关话题的讨论热度,分析用户痛点,甚至主动提供一些低价或免费的试水服务,收集第一手反馈。第三步是聚焦与深耕。一旦确定了方向,就要避免“狗熊掰棒子”式的浅尝辄止。选择一个细分领域持续深耕,比如同样是做视频剪辑,你可以专注于知识类短视频的节奏优化,或美妆类博主的特效包装。专业化能让你在激烈的竞争中快速脱颖而出,建立起专家形象。

选定了项目,另一个关键挑战随之而来:副业与主业的平衡策略。许多副业探索者最终半途而废,并非因为项目不好,而是因为在双重压力下身心俱疲,导致主业和副业双双受损。有效的平衡并非简单的“时间管理”,更是“精力管理”和“目标管理”。首要原则是主业优先,副业不扰。明确划分两者的时间边界,例如严格规定自己只有在工作日晚上或周末才能处理副业事务,并利用番茄工作法等工具提升单位时间的效率。其次,要寻求协同效应。最高级的平衡,是让副业成为主业的延伸和补充。一个市场营销人员,可以利用业余时间为中小企业提供社交媒体运营咨询,这不仅能赚取收入,更能将实践中遇到的问题反哺于主业工作,形成良性循环。反之,如果副业与主业毫无关联,且消耗巨大精力,就需要审慎评估其可持续性。最后,要学会工具化与流程化。将副业中重复性的工作,通过模板、自动化工具或外包(在有能力时)来解决,将自己解放出来,专注于最具创造性和价值的环节。

从更深层次看,探索中等门槛副业的过程,本身就是一场深刻的自我投资与认知升级。它迫使我们走出舒适区,学习新技能,直面市场需求,理解商业逻辑。这个过程中收获的,绝不仅仅是额外的金钱,更是一种掌控人生主动权的能力和底气。当你的收入不再单一依赖于工资时,你面对职业选择时会更有勇气,面对生活变故时会更加从容。这是一种从“打工者思维”向“经营者思维”的转变,你开始将自己作为一个“个人品牌”来经营,你的技能、你的声誉、你的作品,都是这个品牌的核心资产。未来的工作形态将愈发灵活,个体价值将愈发凸显。一个拥有中等门槛技能、懂得经营个人品牌的人,无论外界环境如何变化,总能找到属于自己的生态位。

真正有价值的副业,是一场需要耐心和智慧的马拉松,而非百米冲刺。它不会让你一夜暴富,但会赋予你持续创造价值的能力,这种能力一旦内化,将伴随终身。它考验的不是谁跑得更快,而是谁能在正确的赛道上,以合理的节奏,坚持得更远。选择那条需要踮起脚尖才能够到的路,虽然起步时会有些许艰难,但沿途的风景和终点的收获,远比平坦大路上的拥挤与迷茫要丰厚得多。这趟旅程的终点,不是一个简单的数字,而是一个更加立体、更加坚韧、拥有更多可能性的自己。