打码换ip软件到底咋用啊,用不了了咋整呢?

当熟悉的界面突然弹出“连接失败”或“验证码识别错误”的提示时,那种感觉无疑是令人沮丧的。你依赖的打码换IP软件,这个一度为你高效处理重复任务的“得力干将”,现在却毫无征兆地“罢工”了。这不仅仅是任务的中断,更是对工作流程的一次严峻挑战。许多人此时的第一反应是“软件是不是坏了?”,但问题的根源往往比这复杂得多。它并非简单的程序故障,而是一场围绕“身份”与“信任”的数字博弈。要真正解决问题,我们不能停留在表面,而是要像一位经验丰富的侦探,从蛛丝马迹中还原整个事件的真相。

首先,我们需要理解一个核心概念:平台方与自动化工具之间永不停歇的“猫鼠游戏”。你使用的打码换IP软件,本质上是试图模仿一个真实用户的“数字身份”去访问特定平台。而这个平台,则部署了日益精密的风控系统,其唯一目标就是识别并阻止非人类的自动化行为。当你的软件“用不了了”,最常见的原因就是这个“数字身份”暴露了。暴露的途径多种多样,但首当其冲的便是*IP地址的“干净度”*问题。你所使用的代理IP,可能并非独一无二。如果这个IP地址因为被其他用户滥用,早已被目标平台标记为“高风险”或“黑名单”,那么无论你的软件本身多么优秀,只要一使用这个IP登录,就等于自报家门,立刻触发平台的防御机制。这就是为什么更换一个全新的、高质量的IP池,往往是解决问题的第一步。但仅仅更换IP就够了吗?远非如此。

接下来,让我们深入探讨IP代理失效的具体原因。很多人对换IP的理解停留在“换个网络地址”的层面,但实际上,IP世界远比这复杂。市面上常见的代理IP主要分为数据中心IP和住宅IP。数据中心IP,顾名思义,其服务器位于数据中心,虽然速度快、成本低,但其IP段非常集中,很容易被平台识别为非个人用户,属于“高风险”类别。而住宅IP,则是由互联网服务提供商分配给真实家庭用户的IP地址,它拥有更高的“信任度”,因为它看起来就像一个普通的网民。如果你的软件之前使用的是低质量的数据中心IP,那么随着平台风控策略的升级,被识别和封禁的概率会急剧增加。此外,还有一个常被忽视的概念——IP污染。一个IP可能不是因为它自身的活动被封,而是因为它所在的C段子网内存在大量恶意行为,导致整个网段被“株连”。因此,在选择代理服务时,不能只看价格和速度,更要关注其IP的纯净度、类型以及服务商的信誉。一个优秀的代理提供商会定期清洗和更新其IP池,确保其“干净可用”。

然而,即便你拥有了顶级的住宅IP,如果操作不当,软件依然会失灵。这便引出了第二个关键因素:行为模式的拟真度。想象一下,一个真实用户在浏览网页时,其行为是充满“随机性”和“不确定性”的。他会随机停留,不规律地移动鼠标,滚动页面,甚至中途去倒杯水。而一个粗劣的自动化脚本,其行为模式则像一台精密的机器:点击、停留、输入,间隔时间固定,轨迹一成不变。平台的风控系统早已具备了分析这些微观行为的能力。它们能轻易识别出那种“完美得不像人”的操作。例如,一个脚本在0.5秒内完成表单填写并提交,这种行为在人类用户身上几乎不可能发生。因此,自动化脚本IP被封的深层原因,往往在于其行为逻辑的“非人化”。解决之道在于“拟人化”改造。这意味着你需要在软件的设置中,引入更多的随机变量。比如,将每个操作的间隔时间设置为一个范围(如3-8秒),而不是一个固定值;在执行关键步骤前,加入随机的页面滚动或无意义的点击;甚至模拟更复杂的鼠标移动轨迹。这些细微的调整,能极大地提升你的“数字身份”的可信度,让平台的风控系统更难察觉。

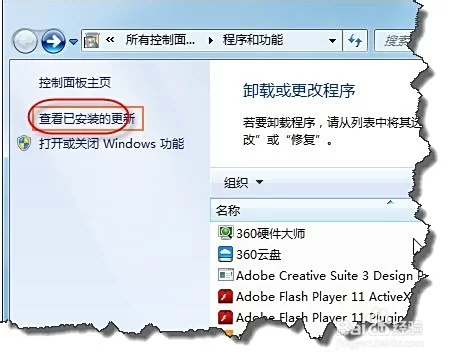

那么,当打码换IP软件真的用不了了,我们具体该如何一步步排查和解决呢?这里有一套系统的诊断流程。第一步,隔离问题。先尝试不通过代理,用自己的本地IP访问目标平台,看看是否能正常使用。如果本地IP也无法使用,说明可能是平台本身的问题或你的账号出了状况。第二步,测试代理IP。访问一些专门用来检测IP信息的网站,查看你的代理IP是否显示成功,以及它的地理位置、类型是什么。如果IP都无法显示或显示不正确,说明代理服务本身有问题,需要联系代理服务商。第三步,更换与轮换。如果IP可以正常显示,但依旧无法在目标平台使用,尝试手动更换几个不同的IP节点进行测试。如果部分IP能用,部分不能用,那就印证了IP池质量参差不齐的问题。此时,你应该考虑升级你的代理套餐,或者选择一个更可靠的服务商。第四步,调整软件参数。这是最关键的一步。大幅降低你的操作频率,将任务之间的延迟时间调长。检查软件中是否有“拟人化”相关的设置选项,并确保它们是开启状态。尝试更换不同的浏览器内核或User-Agent(用户代理),因为这也是平台识别身份的维度之一。最后一步,寻求外部支持。如果以上方法都无效,不要忘记联系你所使用的打码换IP软件的官方客服。他们可能最了解自己产品的最新动态,或者是否因为平台更新而需要紧急适配。有时候,问题可能仅仅是软件版本过旧,更新到最新版本即可解决。

从根本上说,任何试图绕过平台规则的自动化工具,其生命力都取决于对平台风控策略变化的适应速度。这不存在一劳永逸的方案。今天好用的方法,明天可能就会失效。这要求使用者不能仅仅是一个被动的“点击者”,而应该成为一个主动的“学习者”和“思考者”。你需要持续关注目标平台的政策变化,了解新的安全技术趋势,比如人工智能在行为识别中的应用。未来的风控,将不再仅仅依赖于IP和简单的行为分析,而是会构建一个包含设备指纹、网络环境、操作习惯等多维度的立体信任模型。这意味着,我们的自动化策略也需要变得更加智能和复杂。也许未来的工具,会集成机器学习能力,能够自主学习并模拟人类行为,实现真正的“深度拟人化”。但在此之前,我们能做的,就是保持警惕,不断测试,灵活调整。将每一次软件失灵,都看作是一次深入理解数字世界运行规则的契机,而不是一次简单的技术故障。真正强大的,不是软件本身,而是使用者背后那颗不断思考、持续进化的头脑。