打码时速如何达到三千码,有什么技巧吗?

在软件工程的世界里,“打码时速三千码”更像一个传说,一个象征着极致效率的图腾。许多初学者甚至一些经验尚浅的开发者,常常误以为这个目标的达成,取决于手速的快慢,是手指在键盘上飞舞的华丽表演。然而,真正的行家都明白,这是一种深刻的误解。编程的本质是思想的物化过程,而非单纯的体力劳动。时速三千码的背后,隐藏着一套严谨的思维体系、一套精悍的工作方法,以及一套被深度内化的工具集。它追求的不是“打得快”,而是“打得少、打得巧、打得准”。

首先,我们必须构建起软件工程的宏观思维。在敲下第一行代码之前,一个高效的开发者早已在脑中完成了无数次推演。这包括对需求的深刻理解、对系统架构的初步构想以及对潜在风险的预判。这好比一位高明的棋手,落子之前已然算好了后续三步。这种“慢思考”恰恰是实现“快输出”的根本前提。具体而言,这意味着我们要投入足够的时间进行需求分析与技术预研。问清楚“为什么做”远比“怎么做”更重要。一个模糊的需求边界,是导致代码反复修改、项目无限拖延的万恶之源。在架构设计上,要始终遵循高内聚、低耦合的原则,将复杂系统拆解为职责单一、接口清晰的模块。这种正交性的设计,使得未来任何一部分的修改或替换,都不会像多米诺骨牌一样引发连锁反应,从而极大地降低了维护成本,这本身就是一种隐性的效率提升。学会“不做”,也是一种高级的技巧。当面对一个需求时,第一反应不应该是“我该如何写代码实现它”,而应该是“有没有现成的库/服务可以解决?这个功能是否真的必要?能否通过更简单的配置而非编码来完成?”避免过度设计,避免重复造轮子,是节省时间的第一法则。

其次,我们需要打磨一套属于自己的高效工作方法论。拥有了正确的思维,接下来就是将之转化为可执行的流程。这里,任务分解是核心技能。任何一个看似庞大的功能,都可以被拆解成一系列更小、更独立、可估算、可验证的子任务。这样做的好处显而易见:它降低了认知负荷,让我们能一次只专注于一件小事;它使得进度跟踪变得清晰可见;更重要的是,每完成一个小任务所带来的成就感,会成为持续前进的强大动力。在此基础上,测试驱动开发(TDD)是提升代码质量和效率的利器。很多人误以为TDD会拖慢开发速度,因为需要先写测试。但实践证明,TDD通过“红-绿-重构”的循环,强迫我们在编码前就明确定义接口和预期行为,从而避免了大量因逻辑不清而导致的后期调试和返工。它是一种设计工具,而不仅仅是测试工具。此外,建立自己的反馈循环也至关重要。无论是通过静态代码分析工具、持续集成(CI)系统,还是结对编程中的即时反馈,越早发现问题,修复它的成本就越低。一个几分钟内就能完成的构建失败修复,远比一个数周后才发现的深层Bug要容易处理得多。

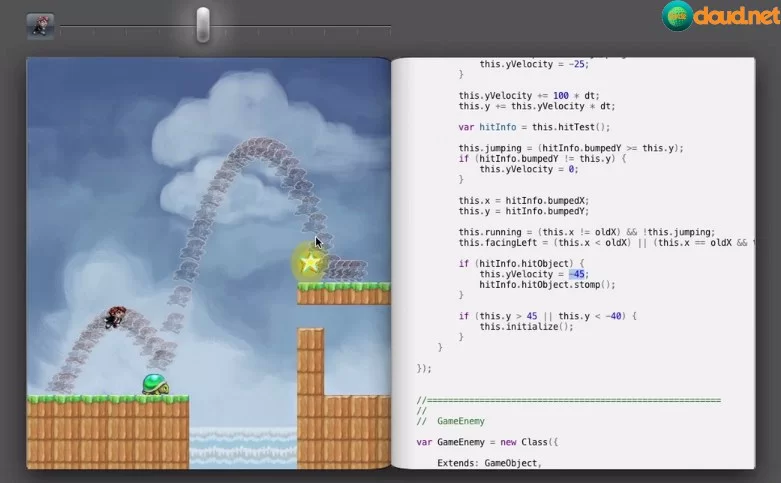

再者,我们必须将生产力工具的运用提升到艺术层面。工欲善其事,必先利其器。一个对IDE(集成开发环境)的运用仅仅停留在“语法高亮”和“代码补全”的开发者,远未发挥其潜力。以JetBrains系列的IDE或VS Code为例,Live Templates(实时模板)可以让你通过几个简短的缩写瞬间生成大段样板代码,如for循环、try-catch块乃至整个类的结构。强大的重构功能是现代IDE的灵魂,熟练运用 Rename、Extract Method、Inline Variable等操作,可以在不破坏代码逻辑的前提下,以秒级的速度完成结构调整,这在手动操作下是不可想象的。快捷键的熟练掌握更是基础中的基础,将手从鼠标上解放出来,让思维在键盘上流畅地表达,这种“人机合一”的体验是效率飙升的关键。除了IDE,版本控制系统Git也远不止是一个代码备份工具。精通其 branch、merge、rebase、cherry-pick等高级用法,能让你在多任务并行、团队协作和版本回溯时游刃有余,建立一个干净、有序、可追溯的提交历史,这本身就是一种高效。更进一步,拥抱命令行(CLI),通过编写简单的Shell或Python脚本来自动化那些重复性的日常任务,如项目启动、日志分析、文件处理等,能将你从繁琐的“搬砖”中解放出来,专注于更具创造性的工作。

最后,要深刻理解质量与速度的共生关系。在很多团队里,“赶进度”常常成为牺牲代码质量的借口,这无疑是在饮鸩止渴。低质量的代码意味着高昂的“技术债”,它会在未来的某个时刻,以更丑陋的方式要求你连本带利地偿还。一个充满Bug、结构混乱、难以扩展的系统,任何新功能的开发都会举步维艰,所谓的“速度”也就无从谈起。因此,追求时速三千码,必须将代码质量置于首位。这意味着我们要持续进行重构,不是等到代码腐化到无法维护时再动大手术,而是作为一种日常习惯,时时清理、时时优化。遵循清晰的编码规范,保持代码的可读性和一致性,因为代码首先是写给人看的,其次才是给机器执行的。编写有意义的单元测试和集成测试,为系统建立一个安全网,让你在进行后续改动时有足够的信心。真正高效的程序员,不是写代码最快的人,而是写出代码让后人(包括未来的自己)能最快理解、最易修改的人。他们交付的不是一个功能,而是一个可持续演进、具备长期生命力的软件资产。

“打码时速三千码”的真正奥秘,在于它是一个从外求转向内修的过程。它无关乎天赋异禀,而在于日复一日的刻意练习和对卓越的不懈追求。它要求我们像建筑师一样思考,像工匠一样雕琢,像艺术家一样表达。当你不再纠结于每分钟的击键次数,而是沉浸于对问题的深度剖析、对方案的优雅设计、对工具的随心驾驭时,你会发现,速度只是这个过程的副产品。真正的“三千码”,是当你忘记速度,只专注于创造价值时,自然而然达到的境界。