在虚拟商品交易日益繁荣的当下,“刷网站卡盟用QQ绿钻”这一说法悄然流传于部分用户群体中,引发了关于可行性与安全性的广泛讨论。卡盟作为早期以游戏充值、虚拟商品交易为核心的第三方平台,曾因低价、便捷吸引大量用户;而QQ绿钻作为腾讯推出的核心会员权益,象征着专属特权与身份标识。两者结合,是否真能通过“刷”的方式实现绿钻权益的非法获取?这种行为背后又潜藏着怎样的风险?本文将从技术逻辑、平台机制、安全风险三个维度,深入剖析这一现象的本质与隐患。

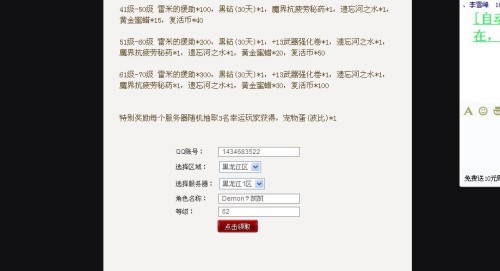

“刷网站卡盟用QQ绿钻”的核心逻辑,本质是利用第三方平台绕过官方付费渠道,试图以非正规手段获取腾讯会员权益。具体操作中,部分卡盟平台声称能通过“技术漏洞”“接口对接”等方式,为用户“刷”入绿钻,甚至承诺“永久有效”“官方不掉”。但深入分析腾讯的会员体系便会发现,这种说法缺乏技术支撑。QQ绿钻的权益发放依托于腾讯官方的账户系统与风控机制,用户开通绿钻需通过腾讯支付完成实名认证与交易,权益状态与账户绑定实时同步。卡盟作为第三方平台,并不具备直接操作腾讯官方账户系统的权限,所谓“刷绿钻”更可能是通过虚假数据模拟(如短暂显示绿钻图标)或利用测试账号/过期权益冒充,本质上属于欺骗性服务。

从可行性角度看,“刷绿钻”的成功概率极低,且权益稳定性几乎为零。腾讯对会员权益的核验采用多重加密与实时校验机制,任何非官方渠道的异常操作都会触发风控警报。例如,若卡盟通过伪造支付订单或利用测试接口“刷入”绿钻,腾讯系统会在短时间内检测到交易异常(如支付金额与权益不匹配、IP地址异常等),随即冻结或回收权益,甚至对涉事账号进行限制登录、封停处理。曾有用户反馈,通过卡盟“刷绿钻”后仅几分钟便收到腾讯官方的“账户异常”提醒,绿钻图标消失,账户反而被标记为“高风险”。这种“短暂生效”的假象,恰恰暴露了其不可持续性——所谓的“永久绿钻”不过是平台吸引用户的噱头,实际操作中根本无法绕过官方的风控壁垒。

安全性问题则是“刷网站卡盟用QQ绿钻”最致命的隐患。首先,用户需向卡盟平台提供QQ账号密码、支付信息等敏感数据,这些信息一旦泄露,可能导致账号被盗刷、好友被诈骗,甚至引发更严重的隐私泄露风险。部分卡盟平台本身就是钓鱼或诈骗网站,用户在“充值刷钻”过程中输入的账号密码,会被直接记录并出售给黑灰产团伙。其次,卡盟平台的资金安全毫无保障。这类平台通常要求用户通过第三方支付(如不明链接、私人转账)完成付款,交易过程缺乏监管,一旦平台跑路,用户维权无门。近年来,多地警方通报过类似案例:用户为“刷绿钻”向卡盟转账数百元,平台收款后立即失联,不仅绿钻未到账,QQ账号还因异常登录被冻结。此外,参与“刷钻”行为本身已违反腾讯用户协议,属于“非法获取虚拟财产”,用户可能面临官方处罚,这与“贪小便宜吃大亏”的古训不谋而合。

卡盟平台为何热衷于推广“刷绿钻”服务?其背后是虚拟商品交易行业长期存在的灰色利益链。早期,卡盟以低价游戏点卡、Q币交易起家,但随着腾讯等官方平台加强监管,正规虚拟商品利润空间被压缩,部分平台便转向“灰色服务”,如“刷会员”“刷人气”“刷赞”等,通过满足用户的“捷径心理”牟利。这类服务的成本极低——无需真实采购商品,只需通过技术手段伪造数据或利用测试资源,即可向用户收取高额费用。而用户对“低价特权”的渴望,则为这种灰色交易提供了土壤。事实上,腾讯官方从未授权任何第三方平台进行“刷绿钻”业务,所有声称能“官方代刷”“内部渠道”的平台,均属违规操作,用户与其合作无异于与虎谋皮。

面对“刷网站卡盟用QQ绿钻”的诱惑,用户需明确一个基本常识:虚拟权益的价值在于其真实性与合法性,任何试图绕过官方渠道获取的行为,最终都可能得不偿失。腾讯绿钻作为官方会员产品,其权益设计基于完善的付费体系与用户协议,用户可通过正规渠道(如腾讯官网、QQ客户端)直接开通,享受稳定的专属服务(如聊天特权、游戏折扣、专属表情等)。相比之下,“刷绿钻”不仅无法获得真实权益,还会让账号陷入安全风险,甚至因小失大。对于卡盟平台而言,其“刷钻”服务本质是利用信息差收割用户,随着腾讯风控技术的升级,这类灰色操作的空间正被不断压缩,最终只会被市场淘汰。

虚拟商品交易的健康发展,离不开用户对规则的尊重与平台的自律。在“刷网站卡盟用QQ绿钻”这一现象中,我们看到的不仅是个别用户的侥幸心理,更是灰色地带对网络生态的侵蚀。作为用户,应树立“合法消费、安全用权”的意识,通过正规渠道获取虚拟权益;作为行业参与者,更需摒弃“走捷径”的短视思维,回归服务本质。唯有如此,才能构建一个安全、透明、可持续的虚拟商品交易环境,让每一份付费都物有所值,让每一个权益都名副其实。