刷腾讯业务卡盟,真的靠谱吗?收益如何?这是近期不少互联网用户,特别是兼职群体和中小创业者热议的话题。随着数字经济的快速发展,各类线上“副业”项目层出不穷,“刷腾讯业务卡盟”凭借“低门槛、高回报”的宣传口号吸引了不少关注者。但在这背后,其真实性与可持续性究竟如何?收益模式是否存在陷阱?本文将从行业本质、风险收益、监管趋势三个维度,深入剖析这一现象。

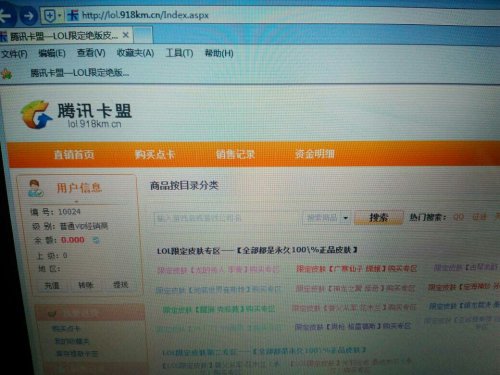

首先,我们需要明确“腾讯业务卡盟”究竟是什么。简单来说,卡盟是卡密交易平台的简称,而“腾讯业务卡盟”则特指涉及腾讯旗下业务(如Q币、游戏点券、视频会员、云存储服务等)的卡密交易渠道。这类平台通常以“批量低价获取腾讯业务卡密”“通过差价或推广获利”为卖点,吸引用户充值成为代理,进而进行“刷卡”操作——即批量购买卡密后再转售或用于特定场景套利。但问题在于,腾讯官方业务卡密均有严格的生产、销售和管理规范,所谓的“卡盟渠道”是否合规?这直接关系到“靠谱性”的核心。

从平台本质来看,“腾讯业务卡盟”的合规性存在天然硬伤。 腾讯作为头部互联网企业,其业务卡密主要通过官方渠道(如官网、授权经销商、正规电商平台)发售,价格体系透明且有严格管控。而卡盟平台宣称的“内部渠道”“批量折扣”,要么是未经授权的灰色进货渠道,要么是通过技术手段(如盗刷、利用漏洞)获取的非法卡密。前者可能涉及侵犯腾讯知识产权,后者则已触碰法律红线。曾有案例显示,部分卡盟平台以“低价腾讯会员”为诱饵,实则销售的是通过非法手段获取的盗刷卡密,用户购买后不仅无法正常使用,还可能因涉及盗刷账号被腾讯封禁,甚至面临法律风险。因此,从合规性角度判断,“刷腾讯业务卡盟”的“靠谱性”几乎为零,其底层逻辑便游走在法律与平台规则的边缘。

再来看“收益如何”。许多卡盟平台在宣传中会展示“代理收益截图”,声称“充值1万元代理费,日入过千”“推广10人月赚5万”等。这些收益承诺看似诱人,实则经不起推敲。收益来源主要分为三类:一是卡密差价,即以低价买入卡密后高价卖出;二是推广返利,通过拉新用户获得充值分成;三是“任务奖励”,完成平台指定的“刷量”“套现”等任务获得佣金。但这三类收益都存在明显漏洞:卡密差价的前提是有稳定且合法的低价货源,而卡盟的货源本身不合规,差价空间要么极小,要么是“拆东墙补西墙”的庞氏骗局;推广返利本质是发展下线,与传销模式高度相似,一旦新增用户不足,返利链就会断裂;至于任务奖励,往往要求用户先垫付资金“刷单”,最终可能面临平台跑钱的风险。现实中,多数参与者的真实收益远低于宣传,甚至血本无归,只有少数金字塔顶端的推广者能短暂获利,而这建立在大量底层用户亏损的基础上。

从行业趋势和监管层面看,“刷腾讯业务卡盟”的生存空间正在被急剧压缩。 近年来,随着《网络安全法》《反电信网络诈骗法》等法律法规的实施,监管部门对互联网灰色产业链的打击力度持续加大。腾讯官方也不断升级风控系统,对盗刷、非法交易等行为进行精准识别和封禁。例如,针对游戏点券盗刷,腾讯已引入AI监测技术,异常充值行为会立即触发冻结机制;视频会员等业务的卡密也增加了动态验证码、设备绑定等防盗刷措施。这意味着,卡盟平台宣称的“稳定刷卡渠道”随时可能失效,用户投入的资金将面临“打水漂”的风险。此外,随着用户维权意识提升,多地已出现卡盟平台跑路、代理被诈骗的报案记录,司法实践中通常将此类行为认定为“非法经营”或“诈骗”,参与者不仅无法维权,还可能承担法律责任。

对于普通用户而言,面对“刷腾讯业务卡盟”这类项目,最需要警惕的是“暴利陷阱”。任何脱离实体价值创造、仅靠信息差或灰色地带获利的模式,都难以长久。数字经济时代,合法合规才是长久生存的基石,真正的收益应源于技术创新、服务优化或价值创造,而非钻平台规则的空子。与其将时间和资金投入风险极高的“卡盟刷单”,不如关注腾讯官方推出的正规合作项目,或通过技能提升、内容创作等可持续方式实现增收。

归根结底,“刷腾讯业务卡盟”的“靠谱性”存疑,“收益”更是镜花水月。在监管趋严、技术升级的背景下,这类灰色产业链的崩塌只是时间问题。对于互联网用户而言,保持理性判断,远离“低投入高回报”的诱惑,不仅是对自身财产安全的保护,也是对数字经济健康秩序的维护。毕竟,任何试图绕过规则“走捷径”的行为,最终都可能付出沉重的代价。