在虚拟商品交易链路中,“卡盟上级编码”这一机制始终伴随着争议——它究竟是提升代理管理效率的核心工具,还是滋生层级压榨与乱温床?要回答这个问题,需先穿透概念表层:所谓“卡盟上级编码”,本质是虚拟商品交易平台(如卡盟)为区分代理层级、管理下级代理而分配的专属标识,通过编码可追溯上级代理信息、计算分成比例、控制下级权限。这一机制的设计初衷,本是为了解决代理体系中的“谁发展谁、谁受益”问题,但在实际运行中,其价值与风险始终相伴而生。

一、上级编码的核心价值:效率与秩序的“管理锚点”

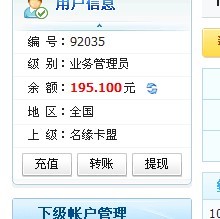

从代理体系运作逻辑看,上级编码的存在具有不可替代的底层价值。首先,它构建了清晰的“权责追溯链”。在卡盟这类多层级分销模式中,商品流通、佣金结算、售后责任往往涉及多方主体。例如,当某下级代理出现违规操作时,平台可通过上级编码快速定位其直接发展人,避免管理盲区;当佣金结算时,系统依据编码自动拆分层级收益,减少人为干预的纠纷。这种“编码绑定”机制,本质上是用技术手段替代了传统口头约定的模糊性,为复杂代理关系提供了秩序锚点。

其次,上级编码是激励体系的设计基础。多数卡盟平台通过编码实现“多级分成”,即上级代理可从下级的下级销售中抽取一定比例佣金。这种机制看似“层层剥削”,实则暗含激励逻辑:上级代理有动力培训下级、规范市场,因为下级的成长直接关联其自身收益。例如,某卡盟平台的“三级分成”规则中,一级代理可从二级、三级代理的销售额中分别获得5%、3%的分成,这种设计促使上级主动扶持下级,形成“抱团发展”的生态。若脱离编码这一工具,这种精细化的激励分配将难以实现。

此外,上级编码还具备风险隔离功能。平台可通过编码为不同层级代理设置差异化权限,比如限制新代理的拿货价格、控制发展下级的数量,避免低级代理因权限过大扰乱市场秩序。对于头部代理,平台还可通过编码绑定“信用分”,对违规编码进行冻结处理,形成“优胜劣汰”的筛选机制。从这个角度看,上级编码是平台管理代理体系的“手术刀”,精准切割权责边界,降低系统性风险。

二、现实困境:编码背后的“效率陷阱”与“公平缺失”

尽管上级编码具备管理价值,但实践中却常异化为“压榨工具”,其核心矛盾在于“效率优先”的设计逻辑与代理“公平需求”的错位。首当其冲的是信息不对称问题。上级编码的层级追溯特性,天然赋予上级代理“信息霸权”——下级往往无法清晰了解商品的真实成本价、平台规则的具体细则,只能被动接受上级传递的信息。例如,某卡盟商品的市场价可能为100元,但上级代理通过编码控制下级拿货价,以120元“供货”,并宣称“这是平台统一价”,下级因无法绕过编码直接对接平台,只能接受这种“信息差剥削”。

更严重的是,编码机制可能催生“传销式层级扩张”。部分卡盟平台为快速扩大代理规模,鼓励上级代理“拉人头”并设置“无限级分成”,导致层级不断下沉。例如,某平台规定“发展10名一级代理可晋升总监,总监可从所有下级的下级中抽取1%永久佣金”,这种机制下,代理更关注“拉人”而非实际销售,形成“金字塔结构”。当底层代理因无法发展新人而亏损时,上级编码反而成为“收割工具”,这与我国禁止传销的法律法规背道而驰。

此外,编码的“终身绑定”特性也限制了代理的流动性。多数卡盟平台规定,下级代理一旦通过某上级编码加入,便无法更换上级,即使上级代理不提供培训、支持甚至“跑路”,下级也只能自担损失。这种“终身绑定”看似维护了体系稳定,实则剥夺了代理的选择权,将弱势代理困在“单边依赖”的困境中。当上级代理利用编码权限克扣佣金、限制下级价格竞争时,下级往往投诉无门,因为平台规则中“编码即契约”的条款,已将责任风险完全转嫁给底层。

三、对比视角:不同场景下上级编码的“价值分化”

上级编码的“好”与“不好”,并非绝对,而是取决于应用场景与规则设计。从平台规模看,头部卡盟与中小卡盟的编码机制存在显著差异。头部平台因资金、技术、流量优势,可通过编码实现“精细化管理”:例如,某头部卡盟为上级代理搭建“数据后台”,通过编码实时查看下级的销售数据、库存情况,并提供培训课程、营销工具支持;同时设置“编码解绑”通道,当下级代理举证上级违规时,平台可介入调整层级关系。这种“编码+服务+监管”的模式,让上级编码从“管理工具”升级为“赋能工具”。

而中小卡盟因资源有限,往往将编码简化为“拉人头”的接口。其规则设计更侧重“快速回本”,例如要求上级代理“月发展下级不低于5名”,否则冻结编码权限;佣金结算周期长达1-3个月,甚至设置“高额提现门槛”,变相克扣下级收益。在这种场景下,上级编码沦为“压榨符号”,底层代理沦为“流量电池”,整个体系陷入“上级赚快钱、下级接盘”的恶性循环。

从代理类型看,“实力型代理”与“散户型代理”对编码的需求也截然不同。实力型代理(如拥有稳定客户群、营销能力的团队)更看重编码背后的“资源整合价值”——他们可通过上级编码对接平台独家商品、获取更高分成比例,甚至利用编码权限搭建自己的代理体系。例如,某实力代理通过上级编码加入头部卡盟后,凭借自身培训能力发展百余名下级,每月佣金收入可达数万元,此时编码成为其“杠杆工具”。

散户型代理(如兼职学生、宝妈)则处于编码体系的“被动接受端”。他们缺乏议价能力,对商品成本、市场规则一无所知,只能依赖上级代理的“指导”。当上级代理利用编码权限抬高供货价、限制销售渠道时,散户往往因“投入沉没成本”(如已支付的代理费、推广费用)而选择忍气吞声。这种“马太效应”下,编码机制反而加剧了代理群体内部的“贫富分化”。

四、重构逻辑:让上级编码回归“服务本位”

卡盟上级编码的争议,本质上是虚拟商品交易行业“野蛮生长”的缩影——当工具被异化为目的,当效率压倒公平,机制便失去了存在的正当性。要破解这一困局,需从三个层面重构编码逻辑:其一,平台需建立“编码动态监管机制”,对无限级分成、终身绑定等违规规则进行清理,设置“层级深度上限”(如不超过三级),并引入“编码信用评价体系”,让违规代理承担编码冻结、降级等后果;其二,赋予代理“编码选择权”,当下级代理与上级产生纠纷时,平台应提供“仲裁通道”,允许其在满足条件(如下级无违规记录、上级无实质性支持)的情况下更换上级;其三,推动编码功能从“管理”向“服务”转型,例如通过编码为代理提供培训资源、市场数据、法律支持等增值服务,让上级代理从“抽成者”转变为“赋能者”。

归根结底,卡盟上级编码本身并无原罪,其价值取决于能否在“效率”与“公平”间找到平衡点——当它服务于真实交易需求、保障代理权益时,是体系运转的“润滑剂”;当沦为压榨工具、脱离合规轨道时,便成为行业发展的“绊脚石”。对从业者而言,与其争论编码的优劣,不如重构以“透明”为核心的管理逻辑,让每一级代理都能在公平规则下实现价值。唯有如此,虚拟商品交易行业才能从“野蛮生长”走向“有序共生”,上级编码也才能真正回归其“工具本位”。