微信黑号交易中的卡盟靠谱吗,安全吗?这一问题直指灰色产业链的核心痛点。随着微信生态的深度渗透,黑号——即违规注册、用于诈骗、刷量、薅羊毛等不良行为的微信账号——的需求量持续攀升,而卡盟作为黑号交易的“资源供应商”,其角色和风险备受关注。表面上看,卡盟以“海量资源”“低价供应”“快速交付”吸引用户,但深入剖析其运作逻辑和现实风险,会发现所谓的“靠谱”与“安全”不过是精心编织的谎言。

微信黑号交易的根源在于部分用户对违规利益的追逐。无论是刷单炒信、虚假引流,还是实施电信诈骗,都需要大量“干净”或“半干净”的微信账号作为载体。这些账号的注册离不开手机号、验证码等基础资源,而卡盟正是通过整合这些资源,形成了一条从“号源获取”到“账号包装”的完整产业链。卡盟通常以“平台”或“代理”形式存在,宣称能提供全国各地运营商的手机号,甚至“解绑实名”的“纯净号”,价格从几元到几十元不等,按需定制。然而,这种“资源供给”的底层逻辑,往往游走在法律与道德的边缘,其“靠谱性”自然经不起推敲。

从资源来源看,卡盟的“号池”本身就充满隐患。所谓“海量手机号”,大多是通过非法渠道获取:或是从快递信息、教育机构等数据黑市购买的身份信息批量注册,或是利用运营商内部人员违规开通的“养卡”,甚至是通过“猫池”等设备模拟用户行为批量注册的虚拟号。这些资源不仅合规性存疑,稳定性更是无从保障。微信风控系统对异常注册行为有严格监测,一旦检测到同一设备/IP短时间内注册大量账号,或手机号存在异常绑定记录,账号会立即被限制功能甚至永久封禁。用户从卡盟购买的账号,可能存活时间不足24小时,甚至注册成功即被封禁,所谓的“高存活率”承诺不过是营销噱头。更有甚者,部分卡盟会在用户付款后发送“无效资源”或直接失联,售后机制形同虚设,用户的资金安全毫无保障。

安全性方面,卡盟的风险远不止账号封禁。首先,法律风险是悬在头上的利剑。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《网络安全法》等法律法规,买卖、使用实名不实名的手机卡,或利用虚假注册账号从事违法活动,均属于违法行为。卡盟运营者可能因“非法经营罪”“侵犯公民个人信息罪”被追究刑事责任,而购买和使用黑号的用户,即使初衷仅为“刷量”,也可能因“帮助信息网络犯罪活动罪”面临处罚。2023年公安部“断卡行动”中,多地警方捣毁的卡盟平台显示,其背后往往牵涉数百名代理和数千名用户,形成“金字塔式”犯罪网络,参与者最终都难逃法律制裁。

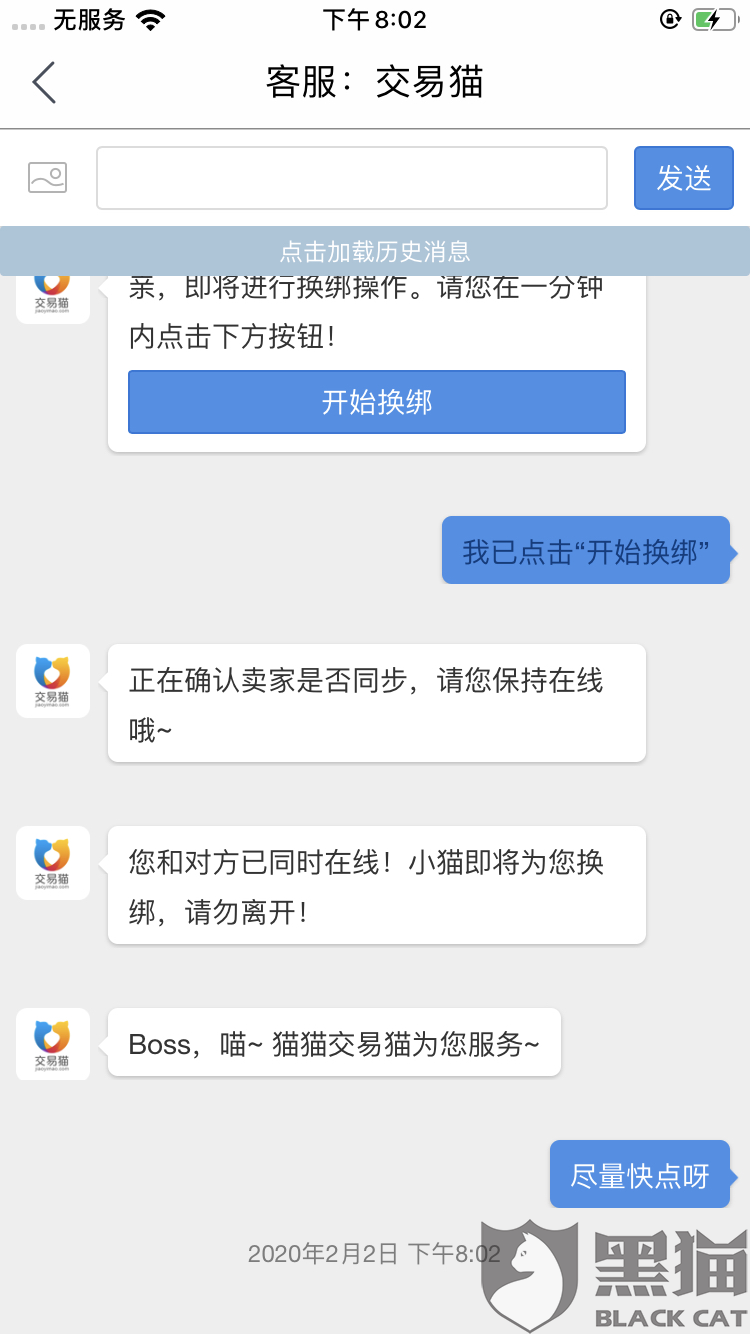

其次,个人信息泄露风险不容忽视。用户通过卡盟购买黑号时,通常需要提供自己的微信信息(如手机号、身份证号)进行“养号”或“解绑”,这些信息会被卡盟平台存储。一旦平台被查封或数据泄露,用户的个人信息可能被不法分子利用,用于精准诈骗、冒名贷款等二次犯罪,后果不堪设想。更有甚者,部分卡盟会以“账号解绑”为由,诱导用户提供微信支付密码、银行卡信息,直接导致财产损失。

此外,卡盟的“技术安全”更是伪命题。一些卡盟宣称采用“加密传输”“动态IP”等技术手段规避风控,但实际上,微信的风控系统早已迭代至AI驱动阶段,能够识别设备指纹、行为特征、网络环境等多维度异常。卡盟提供的“养号教程”或“防封工具”,往往只是简单的“养号养号”操作(如发朋友圈、加好友),在深度风控面前不堪一击。用户投入大量资金和时间“养号”,最终可能因一次违规操作就前功尽弃,甚至牵连主账号被关联封禁。

从产业链趋势看,卡盟的生存空间正在被持续压缩。一方面,运营商严格落实“实名制”要求,对手机卡的开户、使用、销户全流程监管,非法开卡和养卡难度加大;另一方面,微信等平台通过“数字人民币支付核验”“人脸识别注册”等技术手段,大幅提升了账号注册的真实性门槛。监管部门的常态化打击和平台的主动风控,让卡盟的“资源优势”荡然无存,其“靠谱性”自然成为无源之水。

微信黑号交易中的卡盟,既不靠谱,更不安全。其所谓的“资源优势”建立在违法基础上,“技术保障”不过是营销谎言,而“低价诱惑”背后隐藏着法律风险、财产风险和个人信息泄露风险。对于普通用户而言,任何试图通过黑号走捷径的行为,都是在触碰法律红线,最终只会得不偿失。唯有坚守合规底线,通过正规渠道使用微信账号,才能在数字时代安全行稳致远。对于监管部门而言,持续打击卡盟等灰色产业链,切断黑号交易的资源供给,才是净化网络生态的根本之策。