拼多多助力活动作为平台社交裂变的典型玩法,早已成为用户获取优惠、兑换商品的重要途径。然而,当“助力卡盟”打着“自动下单”“无需好友点击”的旗号出现时,不少用户开始疑惑:拼多多助力卡盟真的能自动下单吗?这样的服务靠谱吗?事实上,这一问题背后涉及技术可行性、平台规则合规性、用户权益保障等多重维度,需要深入拆解才能看清真相。

一、拼多多助力卡盟的运作逻辑:“自动下单”究竟是何套路?

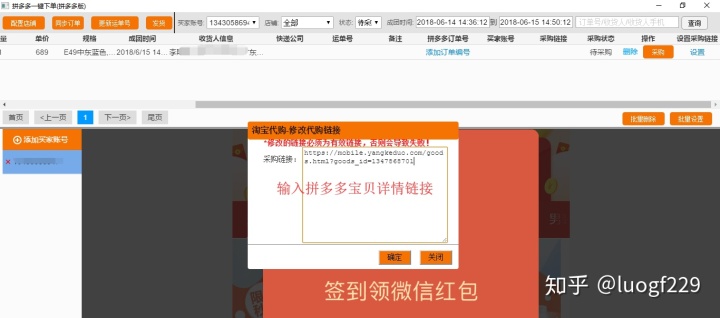

所谓“拼多多助力卡盟”,本质上是第三方服务平台或个人搭建的资源对接渠道,宣称能为用户提供“拼多多助力”的自动化解决方案。其宣传的核心卖点往往是“自动下单”——即用户只需提供助力链接,卡盟通过技术手段即可模拟真实用户完成点击、助力、下单等全流程操作,无需手动邀请好友。听起来似乎解决了“好友难找”“助力效率低”的痛点,但这一模式的技术实现方式却暗藏玄机。

目前市面上卡盟的“自动下单”主要依赖两种技术路径:一是脚本模拟,通过编写程序模拟用户点击行为,批量操作助力链接;二是设备集群,利用大量虚拟手机或云手机设备,每个设备独立运行拼多多APP,模拟不同用户IP进行助力。然而,这两种方式都存在致命缺陷:拼多多平台早已部署了成熟的风控系统,能够通过设备指纹识别、用户行为链分析、IP地址监测等技术手段,精准识别异常助力行为。例如,同一IP短时间内频繁点击、设备参数异常(如分辨率、系统版本高度一致)、行为轨迹缺乏真实用户特征(如无浏览商品详情、停留时间过短)等,都会被判定为作弊。这意味着卡盟宣称的“自动下单”,即便能短暂绕过检测,也难以长期稳定运行,更无法保证100%成功。

二、“自动下单”的技术幻想与平台规则的现实碰撞

从技术角度看,拼多多助力活动的底层逻辑是社交信任链的传递,每个助力行为都需要基于真实用户账号的授权与操作。平台在设计规则时,早已将“真实性”作为核心考量:助力链接必须通过微信、QQ等社交软件分享,点击后需要用户授权登录拼多多账号,账号的社交关系链、历史行为、消费记录等都会成为助力有效性的佐证。而卡盟的“自动下单”本质上是伪造这一信任链,用技术手段制造虚假的“助力用户”,这与平台鼓励的“真实社交裂变”原则背道而驰。

近年来,拼多多持续升级风控系统,不仅引入了AI行为分析模型,还与设备厂商合作获取硬件级设备指纹,使得模拟设备几乎无法伪装成真实手机。据业内观察,2023年以来拼多多针对助力作弊的封号率提升了近40%,大量使用脚本或设备集群的用户账号被限制功能甚至永久封禁。可见,卡盟“自动下单”的“成功率”往往是通过夸大宣传包装的——即便偶尔成功,也伴随着极高的账号风险,用户投入的时间、精力甚至账号本身,都可能成为“赌注”。

三、卡盟“靠谱吗”?从安全性、有效性到合规性的三重拷问

抛开技术可行性,卡盟的“靠谱度”更需要从安全性、有效性和合规性三个维度审视。首先,安全性方面,用户向卡盟提供助力链接时,往往需要同步登录账号信息,这些账号密码、社交关系等敏感数据可能被卡盟收集甚至泄露。曾有用户反馈,使用卡盟服务后频繁收到垃圾短信、账号被盗用,甚至关联的支付账户出现异常,这背后正是卡盟平台的数据安全漏洞。

其次,有效性存疑。即便卡盟能完成“自动下单”,用户也未必能真正拿到助力奖励。拼多多平台规则明确禁止通过作弊手段获取权益,一旦系统检测到助力异常,不仅会取消奖励,还可能对账号进行处罚。更常见的情况是,卡盟以“助力失败”“系统延迟”等理由推诿责任,用户付费后却一无所获,投诉无门。此外,卡盟服务的收费模式也充满套路——有的宣称“免费试用”后突然高额收费,有的以“包月”“包年”套餐吸引用户,实则卷款跑路,这类“割韭菜”行为在电商服务领域屡见不鲜。

最后,合规性是硬伤。根据《电子商务法》及《网络交易管理办法》,第三方服务平台不得为用户提供虚假交易、刷单炒信等违规服务。拼多多助力卡盟的“自动下单”本质属于刷单行为,不仅违反平台规则,更涉嫌违反法律法规。监管部门近年来已多次开展专项整治,对提供刷单服务的平台和个人处以罚款、关停等处罚,用户参与其中,不仅无法保障权益,还可能成为违法行为的“帮凶”。

四、理性看待拼多多助力:拒绝“捷径”,回归社交本质

面对“拼多多助力卡盟真的能自动下单吗?靠谱吗?”的疑问,答案已逐渐清晰:所谓“自动下单”多是技术噱头,背后是巨大的账号风险、数据安全隐患和法律合规风险。对于用户而言,拼多多的助力活动本是通过社交互动实现的福利分享,与其依赖不可靠的第三方服务,不如回归真实社交的本质——邀请亲朋好友参与助力,既能增进感情,又能安全获取权益。此外,平台也推出了更便捷的助力方式,如“助力码”“助力团”等功能,降低用户邀请门槛,提升助力效率。

值得注意的是,任何试图通过“捷径”获取利益的行为,往往伴随着意想不到的代价。在数字经济时代,平台规则与技术的迭代速度远超想象,唯有遵守规则、诚信参与,才能享受可持续的福利与安全的用户体验。对于拼多多助力卡盟这类灰色服务,用户应保持清醒认知,坚决抵制,共同维护健康有序的网络交易环境。