在社交平台竞争日益激烈的当下,“好友数量”往往被视作账号影响力的直观指标,催生了“刷好友”这一灰色产业链。其中,卡盟平台凭借“一键涨粉”“批量加好友”等宣传,成为不少用户试图快速提升社交数据的工具。那么,如何用卡盟平台轻松刷好友?这种操作是否真能带来实质性效果?本文将从技术逻辑、实际效果、风险成本及行业趋势四个维度,深入剖析这一现象的本质。

卡盟平台的工作逻辑:技术包装下的“虚拟增长”

所谓卡盟平台,本质上是一个提供社交数据服务的中间商,其核心业务包括批量添加好友、点赞、评论、转发等,覆盖微信、QQ、抖音、小红书等多个平台。用户通过注册卡盟账号并充值“卡点”(虚拟货币),即可选择套餐,比如“100个真实好友”“500条互动动态”,平台再通过技术手段实现数据填充。

从技术层面看,卡盟平台的操作主要依赖三类手段:一是AI模拟真人互动,通过预设话术和随机行为模式模拟好友添加请求;二是“养号矩阵”,即使用大量真实或半真实账号作为“好友池”,与目标账号互加好友;三是设备群控,通过虚拟机或群控软件批量操作,规避平台单设备限制。这种模式看似实现了“轻松刷好友”,实则是通过技术漏洞制造虚假繁荣,本质上与平台规则相悖。

效果评估:短期数据膨胀与长期价值归零

卡盟平台最大的卖点在于“快速见效”,但这种效果是否经得起推敲?从短期看,用户确实能在短时间内实现好友数量激增,比如普通账号几天内从几百好友涨至数千,甚至部分套餐承诺“24小时内到账”。然而,这种增长存在致命缺陷:

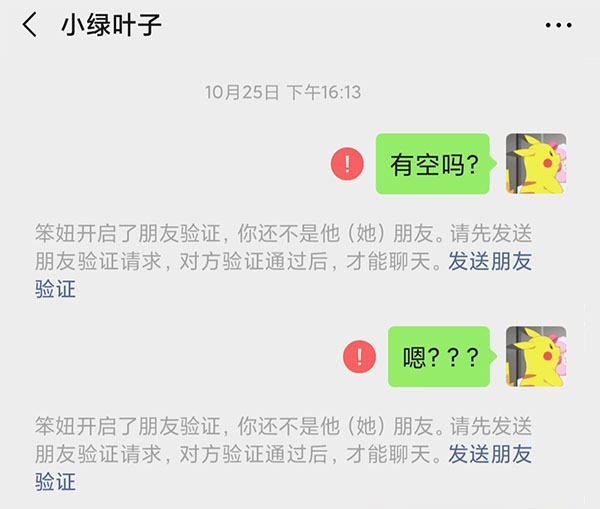

其一,好友质量堪忧。卡盟提供的“好友”多为“僵尸号”或低价值账号,无真实社交需求,不产生互动,甚至可能包含违规账号。例如,微信平台曾公开表示,非自然添加的好友会被标记为“陌生人”,其朋友圈内容无法正常推送,导致账号“失联”。

其二,数据无法转化为实际影响力。社交平台的核心价值在于用户粘性与内容传播,刷来的好友既无消费意愿,也无分享动力,账号的“互动率”“转化率”等关键指标依然低迷。企业账号若依赖此类数据,不仅无法提升品牌曝光,反而可能因数据异常被平台降权,影响自然流量分配。

其三,平台反作弊机制持续升级。以抖音、小红书为例,其算法已能识别异常好友添加行为,比如短时间内大量添加陌生人、频繁被举报的账号等。一旦被判定为“刷量”,轻则限制好友功能,重则永久封号,用户投入的资金和时间成本将化为乌有。

风险成本:远超金钱的隐性代价

除了数据无效,使用卡盟平台刷好友还面临多重风险。首先是合规风险,各大社交平台均明确禁止“刷量”行为,微信用户协议第9.1.4条、抖音社区自律公约等均规定,通过非正常手段获取好友或互动数据,将面临账号处罚。

其次是数据安全风险。部分卡盟平台要求用户提供账号密码甚至手机验证码,存在信息泄露隐患。曾有用户爆料,使用卡盟服务后,账号被盗刷、好友被拉黑,甚至涉及电信诈骗,维权成本极高。

最后是社交信任危机。若好友发现账号数据造假,可能直接导致用户口碑崩塌。例如,企业账号若被曝“刷好友”,不仅会失去客户信任,还可能面临行业内的负面评价,形成“越刷越没流量”的恶性循环。

行业趋势:回归真实社交的价值重构

随着平台监管趋严和用户理性回归,“刷好友”的生存空间正在被压缩。一方面,微信、抖音等平台已建立完善的风控体系,通过大数据监测异常行为,2023年微信就封禁了超10万个违规账号;另一方面,用户对“真实社交”的需求日益凸显,更倾向于与有共同兴趣、能产生深度互动的对象建立连接。

事实上,社交账号的长期价值并非取决于好友数量,而是内容质量与用户粘性。例如,知识类博主通过深度内容吸引精准粉丝,企业账号通过社群运营提升用户复购率,这些“慢增长”模式虽然耗时,却能构建可持续的社交生态。与其依赖卡盟平台的“捷径”,不如将精力投入到内容创作、用户互动和社群运营中,这才是提升社交影响力的根本路径。

社交的本质是连接而非数字,卡盟平台或许能带来一时的数据膨胀,却无法填补真实互动的空白。 在流量红利消退的今天,唯有放弃“刷好友”的投机心理,回归社交平台的核心价值——真实、信任与价值传递,才能在激烈的竞争中实现长期增长。