卡盟平台到底靠谱吗?全骗子?如何辨真假?这是许多初次接触虚拟商品交易的用户最常问的三个问题。在数字商品日益普及的今天,卡盟平台作为连接上游供应商与下游消费者的虚拟商品分销渠道,曾一度因低门槛、高收益的诱惑吸引大量参与者,却也因部分诈骗平台的泛滥让整个行业蒙上阴影。事实上,卡盟平台并非天然等同于“骗局”,但其“靠谱”与否,完全取决于用户能否穿透表象,识别其背后的合规性与运营逻辑。

卡盟平台的本质是虚拟商品的“批发市场”,早期以游戏点卡、话费充值为主,逐步扩展到短视频会员、软件授权、教育课程等多元化数字商品。这类平台的核心价值在于整合分散的供应商资源,为中小商家提供一键代发、实时结算的便捷服务,理论上能降低交易成本、提高流通效率。然而,当行业缺乏明确监管,部分平台便利用信息差设局:有的以“高额代理费”为诱饵,收取费用后卷款跑路;有的伪造“官方授权”,实则销售盗版或失效商品;更有甚者搭建“传销式”层级,要求用户不断发展下线才能提现,最终崩盘后留下一地鸡毛。这些乱象让“卡盟=骗子”的标签在部分用户心中根深蒂固,却也掩盖了正规平台存在的合理性。

那么,卡盟平台是否“全骗子”?答案显然是否定的。在行业中,始终存在一批坚持合规运营的平台,它们通过严格的供应商审核机制、透明的交易流程和完善的风控体系,为用户提供稳定可靠的虚拟商品服务。这类平台通常具备三个显著特征:其一,具备合法资质,如ICP备案、营业执照等证照齐全,且实际运营主体与备案信息一致;其二,采用第三方担保交易,而非要求用户直接转账至私人账户,确保资金安全;其三,建立清晰的售后规则,对商品质量问题、交易纠纷有明确的处理流程。例如,部分头部卡盟平台会与上游官方渠道直连,保证商品来源合法,同时通过技术手段监控异常订单,对盗版、欺诈商品零容忍。可见,卡盟平台的“靠谱”与否,关键在于其是否将“诚信”作为运营的底层逻辑,而非简单地将所有平台一概而论。

既然存在正规平台与诈骗平台的本质区别,用户该如何练就“辨真假”的火眼金睛?首先,资质核查是第一步。正规平台会在官网显著位置公示ICP备案号、工商注册信息,用户可通过“工信部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统”验证备案真实性,同时通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业是否存在经营异常或违法记录。需要注意的是,部分诈骗平台会伪造备案信息,此时需仔细核对备案名称与平台实际运营主体是否一致,警惕“XX科技有限公司”备案却以“卡盟联盟”名义运营的套牌行为。

其次,交易模式是核心判断依据。正规卡盟平台普遍支持支付宝、微信支付等第三方担保交易,用户确认收货后平台才会打款给供应商,这种“先到货后付款”的模式能有效降低资金风险。而诈骗平台往往要求用户通过银行转账、微信直接转账等方式支付,并以“系统限制”“代理费优先”等借口拒绝第三方担保,一旦资金到账便立即失联。此外,正规平台的商品定价会参考市场行情,波动幅度合理,而诈骗平台常以“远低于市场价”为噱头,例如99元充300元话费,这种“天上掉馅饼”的报价背后往往是盗刷、黑卡等违法操作,用户参与其中不仅无法到账,还可能面临法律风险。

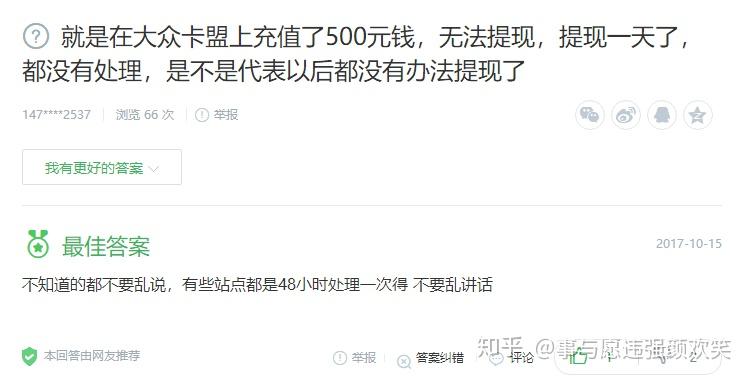

再者,用户口碑与运营时长是重要参考。正规平台通常有稳定的用户群体和公开的交易评价,可在第三方论坛、社交媒体搜索平台名称+“骗局”“跑路”等关键词,若负面信息集中且指向明确,需高度警惕;同时,运营时长超过3年且无重大负面记录的平台,可信度相对较高,但需注意“僵尸平台”可能通过刷量伪造历史数据,需结合其近期交易活跃度综合判断。最后,风控机制是隐形门槛。正规平台会对用户身份、交易行为进行审核,例如限制同一IP批量注册、对大额订单进行人工核实,而诈骗平台则对异常交易放任不管,甚至主动诱导用户“刷单”“冲业绩”,这种对风险的漠视往往是其本质的暴露。

当前,卡盟平台行业正经历从野蛮生长到合规洗牌的关键期。随着《电子商务法》《网络交易监督管理办法》等法规的落地,虚拟商品交易被纳入监管范畴,要求平台落实主体责任,对商家资质、商品质量进行审核。这一趋势下,部分缺乏合规意识的诈骗平台加速退出,而头部正规平台则通过接入第三方存证、建立信用评价体系等方式提升透明度。可以预见,未来的卡盟平台将不再是法外之地,“靠谱”的平台会凭借合规经营和优质服务赢得市场,而试图浑水摸鱼的“李鬼”终将被用户和监管共同淘汰。

对于普通用户而言,面对卡盟平台时,既不能因噎废食,盲目排斥所有虚拟商品交易渠道,也不能因贪图小利而忽视风险。选择平台时,坚持“资质优先、交易透明、售后兜底”三大原则,对承诺“零风险”“高回报”的宣传保持警惕,记住“虚拟商品的低价从来都有代价,这个代价可能是你的资金安全,甚至法律风险”。卡盟平台的“靠谱”与否,从来不是一道非黑即白的判断题,而是用户、平台与监管共同构建的信任生态——当每一个环节都坚守底线,虚拟世界的交易才能真正实现“卡”不虚设,“盟”得放心。