卡盟解除防沉迷真的可信吗?这个问题背后,是未成年人游戏安全与网络生态合规的深层博弈。随着防沉迷政策全面落地,部分第三方平台打着“卡盟解除防沉迷”的旗号吸引用户,声称能通过“技术手段”绕过监管,让未成年人无限制游戏。但这类服务真的能“一键解防”?还是隐藏着更严重的风险?要厘清这个问题,必须先理解防沉迷系统的本质,再拆解卡盟服务的真实逻辑,最后回归正规途径的可行性。

防沉迷系统的设计初衷与卡盟的“伪需求”

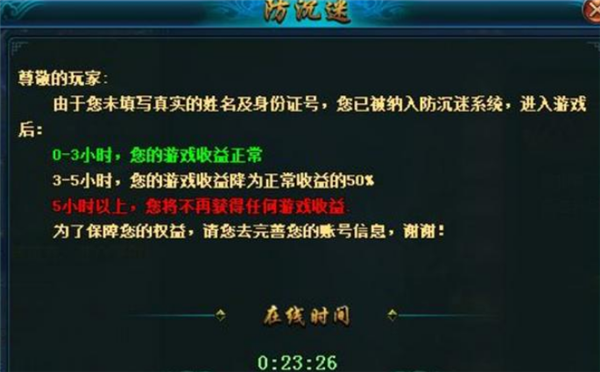

国家推行网络游戏防沉迷系统,核心目标是保护未成年人身心健康。根据规定,未成年人每周游戏时间不得超过3小时,法定节假日每日不超过3小时,其他时间每日不超过1小时,且只能充值小额虚拟货币。这一政策基于青少年生理发育特点——长时间沉迷游戏可能导致视力下降、社交障碍,甚至价值观扭曲。而“卡盟解除防沉迷”服务的出现,本质是对这一公共政策的规避,其所谓的“需求”,更多源于部分家长监管缺位、未成年人自制力不足,以及少数商家对政策合规性的漠视。

卡盟通常以“游戏代练”“账号解封”等名义包装服务,实际操作中往往要求用户提供身份证号、人脸信息甚至账号密码,声称能通过“技术漏洞”修改系统数据。但事实上,防沉迷系统已实现全国联网,接入国家新闻出版署的统一身份认证平台,与公安部门数据实时核验,理论上不存在单方面“破解”的可能。卡盟所谓的“解防”,大概率是通过伪造身份信息(如使用成年人身份证冒用)或诱导用户提交虚假人脸数据,看似“绕过”了监管,实则埋下了更大的安全隐患。

卡盟解除防沉迷的“三重陷阱”:技术、法律与数据风险

技术层面:所谓“破解”实为低级作弊

卡盟宣传的“防沉迷解除技术”,大概率是利用了部分游戏厂商早期系统的不完善,或通过脚本模拟登录、修改本地缓存等临时手段。但这些方法在官方风控系统面前不堪一击——一旦检测到异常登录或数据篡改,账号不仅会被立即封禁,还可能被纳入“黑名单”。更常见的是,卡盟根本不触碰技术层面,而是直接让用户提供“成年人身份证号”,通过人工审核冒名顶替。这种操作看似“有效”,实则将未成年人账号置于极高风险:若原身份证主日后因其他问题被追溯,账号可能被强制回收,充值资金更是打水漂。

法律层面:违规操作涉嫌违法

《未成年人保护法》明确规定,网络游戏、网络直播等网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等制度。而卡盟提供“解除防沉迷”服务,本质是协助未成年人规避监管,违反了《网络安全法》《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》等法规。根据规定,组织、教唆未成年人违反防沉迷规定的,可由网信、文旅等部门依法查处,情节严重者可能面临刑事责任。2023年,某地警方就曾破获一起“卡盟解防沉迷”案件,涉案团伙通过伪造证件帮助未成年人绕过监管,涉案金额超千万元,最终以“侵犯公民个人信息罪”被判处刑罚。

数据安全:个人信息沦为“商品”

卡盟在提供服务时,必然要求用户提供身份证号、手机号、人脸信息等敏感数据。这些数据一旦提交,就等于将个人隐私交给了不受监管的第三方。有调查显示,部分卡盟平台会将收集到的身份证信息转卖给其他黑灰产团伙,用于电信诈骗、网络贷款等违法活动。未成年人由于风险意识薄弱,更容易成为“数据泄露”的受害者——去年某市就有中学生因在卡盟解防沉迷时泄露身份证信息,被不法分子冒用身份办理了网贷,给家庭造成了严重损失。

正规途径:用技术+制度构建“防沉迷护网”

既然卡盟解除防沉迷不可信,那如何合规解决未成年人游戏需求?其实,正规渠道早已构建了“技术+制度+教育”的三重防护网,既能落实防沉迷规定,又能兼顾合理的娱乐需求。

技术层面:国家统一的实名认证与“人脸识别”核验

当前,所有网络游戏均接入国家新闻出版署的实名认证系统,用户注册时需通过身份证信息核验。更重要的是,针对“冒用成年人身份”这一漏洞,防沉迷系统已全面升级“人脸识别”技术——当账号触发“疑似未成年人”规则(如深夜登录、连续在线超时),系统会强制要求人脸核验。若核验失败,账号将被立即纳入防沉迷。这种“动态核验”机制,从技术上堵死了卡盟“伪造身份”的可能。家长也可通过“国家新闻出版署官网”的“游戏防沉迷实名认证查询”系统,随时查询孩子的游戏账号状态,确保监管无死角。

制度层面:游戏厂商的“家长监护”与“时长管理”

主流游戏厂商均建立了完善的家长监护机制。以腾讯、网易为例,家长可通过“成长守护平台”“网易家长关爱平台”绑定孩子账号,实时查看游戏时长、消费记录,并直接设置“游戏时段限制”(如非节假日每日21:00-次日8:00禁止登录)。部分平台还推出了“青少年模式”,不仅限制时长,还会过滤不适宜的内容,推送教育类知识。这些功能无需额外付费,只需家长简单设置,就能从源头控制游戏时间,比依赖第三方“卡盟”安全可靠得多。

教育层面:引导未成年人建立健康的娱乐观

防沉迷的根本,不在于“堵”,而在于“疏”。家长与其担心孩子沉迷游戏,不如通过亲子沟通引导其合理安排时间:比如约定“完成作业后游戏1小时”“周末可多玩半小时”,用规则替代强制;或鼓励孩子参与户外运动、兴趣培养,丰富娱乐生活。学校也可通过“网络素养课”教育未成年人识别网络风险,理解防沉迷政策的必要性。当孩子从“被动限制”转为“主动自律”,自然不再需要通过卡盟等违规途径“解防沉迷”。

结语:拒绝“捷径”,守护未成年人的“数字童年”

卡盟解除防沉迷的“可信度”问题,本质是网络生态中“合规”与“违规”的较量。它看似为部分家长和孩子提供了“便利”,实则是一条充满法律风险、数据陷阱的歧路。真正的防沉迷,不是靠第三方平台的“技术破解”,而是依赖国家制度的刚性约束、游戏厂商的技术防护、家庭教育的耐心引导,以及未成年人自身的健康认知。唯有每个人都守住合规底线,拒绝“走捷径”,才能为未成年人构建一个清朗、安全的“数字童年”——这不仅是对政策的尊重,更是对下一代成长的负责。