防沉迷系统旨在守护未成年人健康,但“卡盟解防沉迷”的灰色服务却声称能“破解”时间限制。这背后究竟是技术漏洞还是监管盲区?卡盟解防沉迷真的能让人摆脱游戏时间限制吗?实则不然,它不过是披着“便捷外衣”的风险陷阱,其运作逻辑与潜在风险远比表面更复杂。

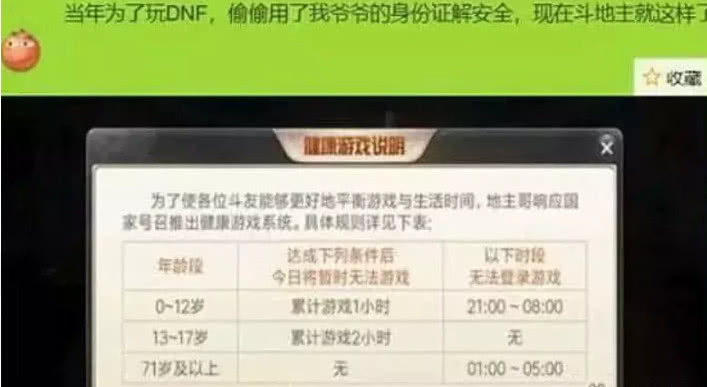

卡盟解防沉迷的核心是利用防沉迷系统的执行漏洞实现“身份盗用”。我国防沉迷系统基于《未成年人保护法》要求,通过实名认证绑定身份证信息,对未成年人实施游戏时长限制(每日1.5小时,节假日3小时)、充值限额(每月200元)等保护措施。而卡盟作为第三方游戏充值服务平台,通过整合大量成年人身份证信息、破解平台实名核验机制,为未成年人提供“租借身份”服务——用户付费后,卡盟中介会提供一个已通过实名认证的成年人账号,供未成年人登录游戏,从而绕过防沉迷系统的时长与充值限制。这种操作本质上是对实名认证制度的恶意规避,将防沉迷系统的“保护功能”异化为“可破解的漏洞”。

从技术层面看,卡盟解防沉迷的“有效性”正随防沉迷系统升级而急剧衰减。早期防沉迷系统依赖静态实名认证,仅需输入身份证号即可通过,卡盟通过批量购买或盗用成年人身份证信息便能轻松“开号”。但随着2021年国家新闻出版署强制要求游戏接入“人脸识别动态核验”,情况发生根本性变化:系统会对疑似未成年人账号(如游戏时长异常、充值频繁)触发人脸识别验证,若用户与身份证照片不符,将立即纳入防沉迷限制。此时,卡盟的“租借身份”便失效——未成年人无法通过人脸核验,成年人账号一旦被多次使用,也会被平台标记为“高风险账号”并限制登录。此外,主流游戏厂商还建立了“跨平台数据互通”机制,同一用户在不同游戏的登录行为会被关联,若某游戏检测到未成年人操作痕迹,其他游戏同步触发限制,卡盟的“单点破解”彻底失去意义。

用户选择卡盟解防沉迷的背后,是家庭监管缺失与游戏成瘾机制的双重作用。未成年人沉迷游戏的核心需求并非“时间自由”,而是社交认同、成就感缺失的补偿——在游戏组队中寻找伙伴,通过升级获取“虚拟权力”。当家庭陪伴不足、学业压力过大时,游戏便成为逃避现实的“避风港”。卡盟恰好抓住了这一心理,以“无限畅玩”“充值无上限”为卖点,诱导未成年人用零花钱或压岁钱购买服务。但值得注意的是,卡盟的用户群体并非全是“主动沉迷者”,部分未成年人是在“同伴推荐”或“信息差”下被动尝试,甚至不知晓这种行为已涉嫌违法。这种“无知者无畏”的状态,让卡盟解防沉迷在青少年中形成恶性传播,进一步加剧游戏沉迷风险。

卡盟解防沉迷的灰色产业链暗藏多重法律与安全风险。从法律角度看,根据《网络安全法》《个人信息保护法》,买卖、租借他人身份证信息属于违法行为,最高可处七日拘留并罚款;若利用解防沉迷服务为未成年人提供大额充值服务,还可能涉嫌违反《未成年人保护法》中“网络产品和服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的服务”的规定。从安全角度看,卡盟平台为规避监管,往往采用“匿名交易”“加密通讯”等手段,用户支付费用后,账号信息可能被恶意收回,甚至导致游戏账号、支付密码被盗用。更严重的是,部分卡盟平台会收集用户的身份证照片、人脸信息等敏感数据,形成“信息黑产”,一旦泄露,可能被用于电信诈骗、网络贷款等违法犯罪活动。

行业监管与技术的双重迭代,正让卡盟解防沉迷失去生存土壤。近年来,公安部“净网”行动持续打击游戏外挂、账号黑产等灰色产业链,2022年 alone( alone:仅)就查处相关案件1.2万起,抓获嫌疑人2.3万名,关停卡盟平台300余个。游戏厂商也不断升级防护技术:腾讯推出“成长守护平台”,家长可远程绑定孩子账号,实时监控游戏时长并一键禁用;网易开发“AI行为识别系统”,通过分析鼠标移动轨迹、操作频率等数据,精准识别未成年人代打行为。同时,行业自律组织推动建立“防沉迷联盟”,实现跨平台账号风险共享,一旦某账号在A游戏触发限制,B、C游戏同步拒绝登录。这种“技术+监管+行业”的组合拳,让卡盟解防沉迷从“公开售卖”转入“地下交易”,服务成本飙升(从最初的每月10元涨至现在的50-100元),成功率却不足20%,性价比极低。

摆脱游戏时间限制的“正确答案”,从来不是规避规则,而是建立健康的游戏习惯。对未成年人而言,游戏是生活的“调味品”,而非“主食”;家长需放下“一刀切”的禁止思维,通过“共同游戏”“约定时长”等方式引导孩子合理分配时间;游戏平台应优化内容设计,减少“任务连续登录”“限时抽奖”等成瘾性机制,增加教育、益智类游戏比重;社会层面,学校需加强媒介素养教育,让青少年认识到“解防沉迷”背后的风险,培养自主管理能力。唯有当家庭、平台、社会形成合力,防沉迷系统才能真正成为守护未成年人成长的“防火墙”,而非需要“破解”的“障碍物”。

卡盟解防沉迷的“便捷幻觉”终将被现实戳破——它看似打开了游戏时间限制的“后门”,实则将用户引入法律、安全、健康的“死胡同”。真正的游戏自由,从来不是突破规则的“放纵”,而是在理性约束下的“享受”。当技术不断完善、监管持续收紧、认知逐渐提升,我们终将实现让游戏回归娱乐本质,让时间限制成为健康生活的“导航仪”,而非需要“对抗”的“枷锁”。